—242→

Mi artículo sobre la enseñanza del latín, publicado el 15 de Julio próximo pasado en «La Nación», tuvo la virtud de llamar la atención de Miguel de Unamuno, quien escribió otro artículo sobre el mismo sujeto y en el mismo diario.

En lo esencial estamos de acuerdo, lo que, francamente, me halaga mucho, pues Unamuno es para mí una de las figuras más simpáticas y que mayormente aprecio entre cuantas descuellan entre la intelectualidad de nuestra época. Y, se lo digo escudado bajo mi pseudónimo y sin ni siquiera pedirle una tarjeta postal con su verdaderamente ilustre firma.

No por esto acepto incondicionalmente todas sus afirmaciones. Encuentro que tiene perfecta razón cuando juzga a los japoneses sin los exagerados entusiasmos del snobismo moderno, como cuando fustiga sin piedad las pedanterías de la Academia. Y a este respecto que se me permita una reminiscencia personal. Hace varios años yo había escrito algo que ponía en tela de juicio, en un cierto punto, la autoridad de la Academia, y lo había ofrecido a un gran diario, pero éste no lo publicó pues yo no había tratado con el respeto debido a la docta corporación. Después de bastante tiempo apareció en el mismo diario un artículo de Unamuno, infinitamente menos respetuoso, por no decir otra cosa, para la Academia. Conservo todavía mi manuscrito, en el que hay ideas y hasta expresiones iguales a las de Unamuno; pero el gran diario no se atrevió a rechazar un escrito que llevaba la firma de tanta autoridad. Unamuno me había vengado.

—243→Pero donde disiento radicalmente de las ideas de Unamuno, es en la importancia que él da a los problemas trascendentales, los que me permito llamar ficticios. A mi modo de ver, tales problemas no existen, y la física ya ha dado buena muerte y mejor sepultura a la metafísica. Quizás habría sido mejor para la humanidad que nunca la hubieran preocupado tales problemas, que no hicieron más que extraviar las mentes más vigorosas y mejor constituidas. Brillante ejemplo de esto nos lo ofrece Platón. En su Timeo hay un paso que contiene, en germen, toda la teoría de los logaritmos. Pero en vez de sacar las consecuencias lógicas de las dos progresiones concomitantes, una aritmética y otra geométrica, que habían herido como un rayo de luz su preclara inteligencia, Platón creyó ver en ellas el problema aritmético del alma, y los logaritmos tuvieron que esperar veinte siglos la aparición de su descubridor. Yo concibo perfectamente la civilización moderna sin la especulación filosófica de Descartes, pero de ningún modo sin la geometría cartesiana.

Si no fuera mucho atrevimiento de mi parte, casi casi diría que los problemas trascendentales, son una especie de coquetería de Unamuno, como se dijo de Campoamor, -con quien le encuentro cierto parentesco espiritual- que la más humorística de sus humoradas había sido declararse conservador. Si lo juzgo injustamente, Unamuno sabrá perdonarme, él que está acostumbrado a oír y leer respecto de su personalidad intelectual los juicios más disparatados.

Mas veo que me voy alejando del argumento principal de mi artículo. Yo había dicho que no podemos pretender que nuestros discípulos lleguen a leer cómodamente a Cicerón, pues también les enseñamos, el francés y el inglés y no les exigimos lo mismo con Shakespeare o Racine. Unamuno objeta que el inglés puede servir de mucho a uno aunque no sea capaz de entender a Shakespeare. Muy bien sé que en los colegios navales o escuelas mecánicas no podremos exigir que los alumnos entiendan a Shakespeare, aunque lleguen a conocer el inglés necesario para ellos a perfección, pero esto será porque tales alumnos no podrán adquirir —244→ el caudal de conocimientos históricos, literarios y filológicos en general que se precisa para penetrar hasta los autores clásicos. Al contrario, todo mi artículo se refería a los colegios de segunda enseñanza, los que deben o deberían ser a base literaria, y si en ellos se enseña el latín y el inglés, de igual modo se debe exigir que se comprenda a Shakespeare tanto como a Cicerón. Los que sepan el inglés y el francés y no entiendan a Shakespeare o Racine, no dejarán de tener sus autores clásicos: Carlota de Braemé, Paul de Kock, Xavier de Montepín y otros. Pero yo no había hablado de ellos. De minimis non curat prætor.

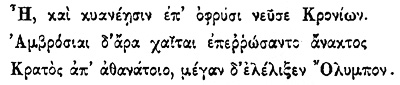

«Tampoco se debe exagerar la infidelidad de las traducciones. Las hay muy buenas» -dice Unamuno. Yo conozco la mayor parte de las obras clásicas de todas las literaturas principales en el original y también he repasado muchas de sus traducciones en varios idiomas. Casi todas las encuentro detestables. Cuanto más llegan a ser literariamente pasables en su nuevo atavío, más se alejan del original. La Ilíada de Monti es rara avis, que, sin embargo, está lejos de dar la impresión de la de Homero. Unamuno acaso suple con sus vastos conocimientos lo que les falta a las traducciones que encuentra excelentes, y la lectura se vuelve reminiscencia. Las obras científicas son perfectamente traducibles. Las literarias, especialmente las poéticas, lo son tanto menos cuanto son más bellas. Foscolo analizó sutilmente muchas traducciones de los tres versos de Homero

y a todas les encuentra grandes defectos. He leído la del mismo Foscolo, la de Monti, varias alemanas y eslavas, y ninguna vale el original, ninguna hubiese inspirado a Fidias. Dejando a un lado las obras clásicas, que no están al alcance de todo el mundo, cualquiera que sepa el francés, y son muchos los que lo saben, —245→ puede comparar algunas traducciones castellanas, las de Llorente por ejemplo, con los originales. Son cosas que hacen llorar.

Y hay casos aún más graves. A veces el traductor ni siquiera comprende el original. Yo he visto, en un periódico de Buenos Aires, la traducción de la poesía de Stecchetti October, bajo el título de Primavera. El desgraciado que la tradujo no se había dado cuenta, ni por el texto, ni por sus conocimientos geográficos, de la inversión de estaciones que existe entre Italia y Argentina. Pero puede consolarse con que su traducción hubiera sido del agrado de nuestro señor Ferreyra, quien pretende encontrar matices del alma contemporánea en las obras helénicas y latinas. Aquí se encuentran matices del clima de nuestro hemisferio meridional en una poesía escrita bajo la impresión de las estaciones del hemisferio opuesto.

No por eso diré que las traducciones son completamente inútiles. Hay obras en todas las literaturas que el hombre que aspira al título de culto no puede ignorar, y puesto que a nadie le es dable conocer todos los idiomas, forzosamente debe resignarse a leer las tales versiones. Últimamente hablaron los diarios de que en Moscú se les había ocurrido hacer ver a los rusos lo que es el espectáculo tan grato a los españoles de una plaza de toros. Seguramente los rusos que lo han visto, en su mayoría, estarán convencidos de que saben perfectamente bien lo que es torear. Un español se hubiera reído a carcajadas. Para mí esta es la imagen perfecta de las traducciones en general. Ignoti nulla cupido!

«No digo que en la segunda enseñanza argentina haya de establecerse cátedras de latín, pero sí creo que en esa nación debería haber, si es que no las hay ya, cátedras de gramática histórica castellana y de lingüística comparada de las lenguas neo-latinas». Cito textualmente este paso de Unamuno, porque me parece que aquí cae en una contradicción que seguramente no es más que un lapsus calami, pues para el mismo Unamuno deberían conocer el latín cuantos aspiren a manejar el castellano literariamente. Yo opino que la gramática histórica castellana queda forzosamente —246→ trunca e imperfecta sin el latín, el que, como dije en otra ocasión, no es más que una fase más antigua del castellano.

En cuanto a la gramática comparativa neolatina, sin el latín nos faltaría el término principal de comparación, y no veo de qué modo se podría enseñar. La gramática aria nació solamente cuando se conoció el sanscrito que se creyó padre de los otros idiomas, aunque no era más que su hermano mayor, pero tan viejo, que bien pudo pasar por padre.

Todos estos estudios glotológicos y filológicos son poco menos que desconocidos entre nosotros, y creo que lo mismo sucede en los demás países de habla castellana. Eduardo de la Barra, profundo matemático y hablista, cuando era rector del colegio nacional de Rosario, dictó un curso de filología como complemento a su cátedra de lengua castellana, de lo cual habló más tarde en alguna de sus obras, citando también el nombre del autor de estas líneas. Pero quizá algún día se sienta la necesidad de inaugurar tales estudios en nuestra universidad, y, para esto, creo que nada vendría más a propósito qué Unamuno aprovechara de las vacaciones de allá, para hacernos oír su palabra docta e inspirada en asignatura tan importante. Haría el papel que hizo Max Müller en Inglaterra, y el paso primero y más difícil ya estaría dado.

Sin duda, entre los muchos que irían a escucharle el que lo haría con más gusto y fruición sería el que suscribe.