Espagne

La Dépêche de Midi

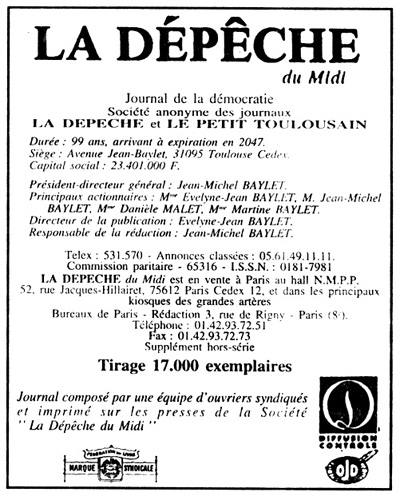

Supplément hors série de La Dépêche du Midi -novembre 1996 - 20 F

—1→

Jeu de cartes républicain (communiqué par Robert Murillo, à Saint-Gaudens)

—2→

Soixante années sont passées. C'est largement suffisant pour que l'événement devienne de l'Histoire. Ce l'est encore plus pour qu'il suscite ses légendes. Légendes qui naissent de souvenirs épars, de récits authentiques que d'autres viendront modifier, assombrir ou embellir, des passions encore vives, de ce cheminement complexe et cahotant de la mémoire. Et ces légendes, aussi, aident à écrire l'Histoire.

Cette mémoire -celle des anonymes, des «sans-grades»- nous avons choisi de la convoquer à l'occasion du soixantième anniversaire du déclenchement de la guerre d'Espagne.

Durant tout l'été, dans les pages de notre journal, des gens ont raconté, se sont racontés, finalement. Ils ont dit, peut-être, ce qu'ils avaient tu durant soixante années ou qu'ils n'avaient jamais eu, jusqu'alors, l'occasion d'exprimer. De la dureté des combats aux douleurs de l'exode, de l'humaine chaleur de la solidarité au froid mépris pour l'étranger...

Tant de moments de vies -exceptionnels ou banals-, ainsi livrés, ne pouvaient pas être recueillis seulement sur l'éphémère papier d'un journal quotidien.

D'où ce numéro «hors-série» de notre journal...

Nos amis des éditions «Milan-Presse»- mobilisés toujours pour donner à lire à la jeunesse et qui, par leurs publications, ont le souci d'accompagner le travail d'éducation de l'école- ont apprécié, vite, toute la dimension formatrice du projet. Ils ont participé à ce «travail de mémoire». Ils ont conçu la maquette de ce numéro.

Les événements d'Espagne, aussi, ont profondément marqué notre Sud-ouest. Par les nombreux soutiens qui s'y sont manifestés à la jeune République espagnole en armes. Par l'accueil de centaines de milliers de réfugiés qui ont trouvé, ici, une nouvelle citoyenneté et qui ont enrichi notre région de leur culture, de leur savoir-faire.

Afin de le souligner, les Présidents de Conseils Généraux, Robert Naudi en Ariège, Pierre Izard en Haute-Garonne et François Fortassin dans les Hautes-Pyrénées, ainsi qu'Alain Fillola, Maire de Balma, ont décidé de parrainer notre publication.

Quant à notre journal -dont de nombreux «exilés» se souviennent de l'aide et de la sympathie active dans les jours noirs- il n'a fait que son devoir.

Que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro soient, ici, remerciés.

«La Dépêche du Midi»

—3→

1923

eptembre: Instauration de la dictature de Miguel Primo de Rivera avec le consentement du roi Alphonse XIII.

1931

12 avril: Victoire des républicains et des socialistes aux élections municipales.

14 avril: Proclamation de la deuxième République espagnole.

1933

janvier: Emeutes anarchistes en Catalogne et en Andalousie.

29 octobre: José Antonio Primo de Rivera fonde la Phalange.

1934

octobre: Révolte indépendantiste en Catalogne. Soulèvement des Asturies qui sera réprimé par la Légion de Franco.

1935

mai: Franco nommé chef d'état-major.

1936

16 février: Le Frente Popular remporte les élections législatives.

15 mars: Interdiction de la Phalange.

10 mai: Manuel Azaña, président de la République.

13 juillet: Exécution du député de droite Calvo Sotelo en réponse à l'assassinat du lieutenant Castillo, un militaire de gauche.

17, 18, 19 juillet: Soulèvement de l'armée d'Afrique. Le coup d'Etat échoue à Barcelone, Madrid... Séville, Saragosse sont aux mains des nationalistes. Les généraux rebelles (Mola, Queipo de Llano, Cabanellas Franco) refusent toute négociations avec le gouvernement.

26 juillet: Constitution, à Barcelone, de la colonne Durruti qui part pour l'Aragón.

28 juillet: Les troupes du Maroc débarquent sur la Péninsule.

août: La France propose la «non-intervention». André Malraux constitue l'escadrille «España».

12, 13, 14, 16 et 19 août: Reportages d'Antoine de Saint-Exupéry dans «L'Intransigeant»: «On fusille, ici, comme on déboise».

19 août: Le poète Federico García Lorca est tué par les franquistes à Grenade.

4 septembre: Largo Caballero devient chef du gouvernement légal.

26 septembre: Le siège de l'Alcazar de Tolède est brisé par les troupes nationalistes.

30 septembre: Franco est nommé chef du gouvernement nationaliste de Burgos.

octobre: Création des Brigades internationales. Premières aides soviétiques aux républicains.

12 octobre: A l'Université de Salamanque, le philosophe Miguel de Unamuno répond au général Millán Astray qui venait de crier «Vive la mort!».

ovembre: Les anarchistes entrent dans le gouvernement Caballero. Transfert du gouvernement républicain à Valence.

8 novembre: Bataille de Madrid, avec la participation des Brigades internationales.

21 novembre: Mort du leader anarchiste Buenaventura Durruti à Madrid.

1937

janvier: Georges Bernanos entreprend la rédaction des «Grands Cimetières sous la Lune» où il dénonce l'épuration franquiste à Majorque.

10 février: Prise de Málaga par les nationalistes.

février-mars: Batailles de Jarama et de Guadalajara, près de Madrid.

avril: Ernest Hemingway participe à la réalisation de «Terre d'Espagne» avec le cinéaste Joris Ivens.

26 avril: Bombardement de Guernica.

mai: Pablo Picasso réalise son oeuvre «Guernica». Le peintre Joan Miro réalise l'affiche «Aidez Espagne».

2-8 mai: Affrontements, à Barcelone, entre communistes et forces de la Generalitat, d'un côté, et anarchistes et milices du POUM; affrontements dont est témoin l'écrivain anglais Georges Orwell.

17 mai: Juan Negrín devient chef du gouvernement républicain.

3 juin: Mort du général Mola.

19 juin: Bilbao prise par les nationalistes.

juillet: Batailles de Brunete et de Belchite.

31 octobre: Le gouvernement républicain est transféré à Barcelone.

1938

mars: Offensive nationaliste en Aragón. Les troupes nationalistes atteignent la Méditerranée le 15 avril; le territoire républicain est coupé en deux.

avril: Lérida et Balaguer prises par les nationalités.

juillet: André Malraux tourne, à Barcelone, son film «L'Espoir-Sierra de Teruel».

19 juillet: Offensive républicaine sur l'Ebre.

26 coût: Santander prise par les nationalistes.

octobre: Contre-offensive nationaliste sur le front de l'Ebre. Adieu des Brigades internationales à l'Espagne.

décembre: Offensive franquiste en Catalogne.

1939

26 janvier: Entrée des troupes nationalistes à Barcelone.

12 février: Le gouvernement républicain retourne à Madrid.

5 mars: Tentative de coup d'Etat du colonel Casado en vue de négocier avec Franco.

28 mars: Les troupes franquistes entrent à Madrid.

—4→

—5→

Le jour du soulèvement des fascistes espagnols, nous étions rassemblés au siège du Parti républicain à Barcelone. Evidemment, la tension régnait et, à vrai dire, nous n'étions pas préparés à la guérilla urbaine.

J'ai été désigné pour défendre certains points stratégiques.

Je me suis retrouvé dans un carrefour en face de la Ronde Saint-Antoine, où nous avons monté à la hâte des barricades rudimentaires.

A ce moment-là, un bataillon d'infanterie de l'armée régulière descendait de la place d'Espagne pour se diriger vers la caserne Atarazana où déjà se déroulait une lutte acharnée; là où un syndicaliste, Ascaso, et le lieutenant Paredo ont trouvé la mort. Dans mon secteur, nous maîtrisons les troupes fascistes sans trop de résistance.

Petit à petit, nos rangs grossissent et la population nous rejoint dans la rue, créant ainsi une manifestation spontanée.

Tous, côte à côte, nous nous dirigeons vers la place de l'Université en remontant la grande avenue de la Ronde. Un feu est allumé à la hauteur de l'école des jésuites où des tireurs embusqués sur les toits visent la foule. Un jeune garçon d'une quinzaine d'année s'écroule.

La foule s'enflamme, pénètre dans l'école des jésuites et jette les meubles dans la rue. La manifestation en colère rejoint la place de l'Université sans pouvoir y accéder. Deux batteries des insurgés fascistes tiennent l'endroit. Une lutte acharnée s'engage, Le POUM (Parti ouvrier marxiste) et la CNT (Confédération nationale du travail) sont en première ligne. Ils réduisent les forces de l'adversaire fasciste tandis que la lutte continue sur la place de Catalogne devant l'hôtel Colomb et le central téléphonique, toujours contrôlés par les fascistes. Devant la cathédrale, le président Companys prend la parole et évite ainsi le désordre général. Il dit à la foule: «Ne brûlez pas la cathédrale, elle deviendra un monument historique, mémoire de notre lutte».

Le président Companys devait être fusillé par Franco, le 15 octobre 1940. Je me souviens de cet homme exceptionnel qui est mort les pieds déchaussés pour que ses pieds nus touchent une dernière fois la terre catalane.

Jean COT, à Castelnoudery.

Le soulèvement militaire, à Saragosse, eut lieu dans la nuit du 18 au 19 juillet 1936.

Le général Cabanellas est le chef de la Ve région militaire. Il se dit républicain; il est franc-maçon et, par là-même, considéré loyal à la République. Mais il n'en fut rien. Dans la journée du 18, vers midi, Cabanellas reçoit l'ordre du ministère de la Guerre d'aller à Madrid pour rendre compte de la situation. Le général répond que, quoi qu'à Saragosse il n'y ait rien d'anormal, il ira à Madrid dans l'après-midi.

Contrairement à son engagement, dans l'après-midi du 18, il demande à communiquer avec le ministère de la Guerre et dit, sèchement: «Dites au ministre qu'il ne m'attende pas. Je ne peux pas sortir de Saragosse».

Lorsque le ministre reçoit cette communication, il décide d'envoyer à Saragosse le général d'aviation Núñez del Prado, avec mission de remplacer Cabanellas.

Núñez del Prado fait le voyage à Saragosse dans le plus grand secret à bord d'un petit avion.

Par mesure de précaution, il se rend au siège du gouvernement civil, au lieu d'aller à la Capitainerie. De là, il appelle Cabanellas l'invitant à aller le voir. «je ne peux pas», lui répond celui-ci. En apparence, le chef militaire de la région est le prisonnier des activistes puisqu'il ne peut pas sortir de la Capitainerie. Il invite Núñez à se rendre à celle-ci. Comme Núñez del Prado fait des réserves, les comploteurs décident d'envoyer au gouvernement civil le général López Arenas -qui est de ses amis- pour le convaincre. López Arenas réussit dans son entreprise et, vers 4 heures de l'après-midi, les deux généraux font leur entrée dans la Capitainerie.

La présence de Núñez del Prado éveille l'inquiétude des conspirateurs, dont les plus impatients demandent à Cabonellas de déclarer l'état de guerre. Celui-ci répond que l'heure n'est pas encore arrivée. Núñez del Prado se rend compte que la garnison est pratiquement soulevée et qu'il est tombé dans une souricière. Il tente de convaincre Cabanellas d'aller à Madrid lui disant que personne ne peut, mieux que lui, convaincre le gouvernement de donner satisfaction aux «justes» revendications des militaires. Il ajoute même qu'il pourrait décider le président de la République à mettre en place un gouvernement modéré. «En attendant, lui dit-il, je resterai ici comme otage». Cabanellas lui répond qu'il ne peut pas sortir mais, qu'à sa place, le général López Arenas peut aller à Madrid. Les conspirateurs les plus excités entrent et sortent du bureau, écoutent la conversation. C'est le moment qu'ils choisissent pour annoncer que l'avion de Núñez del Prado a été rendu inutilisable et qu'ils ont envoyé une dépêche à toutes les garnisons d'Espagne leur annonçant que la Ve région militaire a rejoint l'insurrection.

Devant ce fait nouveau, Núñez del Prado tente une manoeuvre. Il propose à Cabanellas de se rendre lui-même à Madrid en voiture. Cabanellas se montre d'accord et il autorise Núñez à faire usage de son téléphone pour donner les ordres nécessaires à la préparation du départ. Les colonels activistes interceptent la communication et un groupe d'officiers oblige Cabanellas à renoncer à ce projet. Sur l'heure, Núñez del Prado et son aide de camp sont mis en état d'arrestation. Peu après, ils —6→ —7→ —8→ sont transportés, sous bonne garde, dans une caserne pour être fusillés quelques jours plus tard.

Pendant ce temps, que font les autorités civiles, les formations politiques du Front populaire et la CNT? Les locaux des partis républicains, socialiste et autres, ainsi que ceux de l'UGT et de la CNT, sont bondés de militants qui vont à la recherche d'informations, d'instructions et d'armes. La CNT et l'UGT ont déclaré la grève générale, qui est totale.

Mais il faut, aussi, des armes. Dans les principales artères de la ville, il y a une foule énorme qui crie sans arrêt «Des armes, des armes, il nous faut des armes». A la nuit tombante, les représentants du Front populaire et de la CNT se sont réunis avec le gouverneur civil, lequel, ne se décide pas à donner des armes au peuple. Lorsqu'il prend la décision de l'armer, il est déjà trop tard.

José BORRAS, à Toulouse.

Une manifestation des Jeunesses socialistes

unifiées à Barcelone.

-Photo archives «La Dépêche»

Je suis né dans un grand village du Bas Aragón. Il y avait une caserne de la garde civile de neuf membres, commandée par un lieutenant. Au moment de la rébellion, le 18 juillet, mon père était membre du conseil municipal.

Tout le monde savait que les tenants des idées républicaines ne pouvaient guère compter sur la fidélité de cette «garde civile». Le jour même du soulèvement, le conseil municipal reçoit des informations des organismes de la République de se tenir sur ses gardes et que dans le cas où l'état de guerre serait proclamé par les forces de sécurité (garde civile), on devrait se considérer en territoire occupé par les séditieux. C'est ainsi que, le soir du 18 juillet, le maire avec son conseil municipal convoque le lieutenant de la garde civile, lui demandant de bien vouloir distribuer des armes à la population. Le prenant de haut, le lieutenant répond qu'il devait juste fidélité au gouvernement légal. Par conséquent, il demande qu'on lui fasse confiance et se porte garant que les armes qu'il détenait ne seraient jamais portées contre la République. Or, le lendemain matin, ce lieutenant proclamait l'état de guerre.

Joseph GUIMERA, à Camplong-d'Aude.

Je me trouvais dans ma quatorzième année. Nous quittions Albi. Notre destination: Hendaye-Plage. Au calme des toutes premières journées succéda l'effervescence suscitée par les nouvelles des événements qui provoquèrent la fermeture provisoire de la frontière espagnole. Une courte réouverture nous permit de pousser une petite incursion jusqu'à Irún. Le poste frontière est le point de ralliement, surtout pour la promenade du soir, des estivants et de la population locale. Des rumeurs circulent...

A Saint-Sébastien et presque tout au long de la côte le mouvement insurrectionnel a fait long feu.

Depuis la plage d'Hendaye, où la salle du cinéma du Casino affiche le film de Julien Duvivier «La Bandera» avec, assez pittoresquement, le concours de la Légion étrangère espagnole; nous contemplons le village de Fontarabie, dominé par le massif montagneux du Jaitzquibel. De façon intermittente, des coups de canons sont perçus accompagnés de leurs panaches de fumée. Ce sont les vieilles pièces du fort côtier de Nuestra1 Señora de Guadalupe qui se livrent à des tirs de harcèlement sur Oyarzun, petite localité située à peu près à égale distance d'Irún et de Saint-Sébastien, pointe avancée des troupes nationalistes vers le nord...

Camille MONS, à Albi.

Les adieux du milicien... -Photo archives «La Dépêche»

Je venais de rentrer dans mes 18 ans et militais dans les jeunesses du POUM, parti marxiste-léniniste, avec un petit liseré trotskiste.

Un ami militant nous dit qu'il fallait rentrer à Barcelone, car il se passait quelque chose de très grave. En ville, c'était la grande mobilisation. Il y avait des barricades avec les militants de tous les partis et syndicats; et notre parti y était aussi. Arrivés à la plaza de España, j'ai été sidéré de voir quelques soldats et «guardias de asalto» mais surtout des civils dont certains avec des fusils, mais tous avec des brassards indiquant leur appartenance: CNT, FAI, POUM, UGT. Je m'adresse à un qui porte le brassard POUM. «Petit, ça va mal, ce n'est pas notre révolution, non, et j'ai peur que ce soit plutôt la guerre. Ici, on attend des ordres. Je ne sais pas de qui mais on attend et on est prêts à tout. Il vaut mieux que tu ailles au siège du parti qui a réquisitionné le «lion d'or» en bas des Ramblas».

Mes parents m'accueillent et m'expliquent que quatre de mes frères n'ont pas couché à la maison et n'ont donné aucune nouvelle. Je leur ai dit que, dans l'après midi, j'irai au centre pour voir si je les trouvais. Mais ma mère: «Ah non! Toi aussi! Tu veux nous laisser aussi!»

J'étais bien décidé à désobéir.

Arrivé au «Lion d'Or», j'ai pu trouver un responsable. Il m'a dit que trois de mes frères étaient partis avec une colonne formée par le parti, en direction de l'Aragón.

Un autre était en ville, en mission. «Et moi, qu'est-ce que je fais?» «Ecoute petit; il y a déjà quatre Bagues qui font du boulot. Toi, il vaut mieux que tu restes avec tes parents qui doivent se faire du souci. Tu viens de temps en temps et si on a besoin de toi, je te le dirai. Compris?» «Je suis parti passablement vexé. L'accueil à la maison a été chaud. Ma mère m'a demandé si j'avais des nouvelles. J'ai simplifié au maximum.

Je suis sorti sur le balcon où mon père est venu me rejoindre. Il m'a demandé si —9→ un de mes frères était blessé: «A moi, tu peux me le dire.» «Non, père, aucun n'est blessé.» Et, mettant sa main sur mon épaule: «Au fond, je suis content que tu sois allé là-bas.»

On aurait dit que mon père me traitait en homme. J'ai pensé que le passage de l'adolescence à l'âge adulte s'était produit si brutalement que je ne comprenais pas très bien. Les jours suivants me le feront comprendre très vite.

Carmel BAGUES, à Castelginest.

Avec de pauvres armes, en civil,

on fait face...

-Photo archives «La Dépêche»

A l'époque, j'habitais avec mes parents et frères au Poble Nou, un quartier industriel de Barcelone. Le 19 juillet de 1936, ma famille avait décidé de passer la journée à la plage du camp de la Bota et au jardin potager que mon père avait pour passe-temps tout près de la mer.

A l'aube, le bruit de la rue nous a réveillés.

Mes voisins donnaient des informations et des ordres.

D'autres militants arrivaient avec des matelas de laine qu'ils attachaient dans le dos, déguisés en tortues pour se protéger des balles. D'autres camions arrivaient. Peu de jours après, nous recevions une douloureuse nouvelle: mon oncle Mariano, le petit frère de mon père, avait été assassiné près de Caspe, par des phalangistes et guardias civils qui, non satisfaits de le tuer, s'acharnaient à le couper en deux parts.

Dès ce moment, je suis parti volontaire...

J. F. VILLANUEVA, à Toulouse.

Je suis né à Toulouse, en 1922, de parents espagnols. En 1936, élève de l'école du Sud.

Cette année-là, la jeune République espagnole envoie en France des enseignants pour donner des leçons aux fils d'immigrés: espagnol, grammaire, géographie, etc. La République offre un mois de vacances à la fin des cours, à Gijón, dans les Asturies, à cinq élèves. Mes parents me donnent l'autorisation de partir.

Le départ a lieu le 16 juillet 1936, à Matabiau. Nous nous retrouvons à Hendaye. Un car nous attend. Des enseignants nous accompagnent. Nous déjeunons à Bilbao et nous continuons par une mauvaise route et de merveilleux paysages.

Nous arrivons vers 20 heures, fatigués. Notre destination est un immense bâtiment qui donne sur quatre avenues. Nous installons nos affaires. Puis, on nous propose une promenade jusqu'à la plage.

Une grosse animation est dans les rues, des voitures, des camions avec des hommes, des femmes qui crient des slogans en levant le poing. La responsable nous dit: «Mes enfants, le crois que vous allez vivre des moments historiques.» A l'aube du 17 juillet, nous sommes réveillés par une intense fusillade. La responsable nous dit de ramper, nous gagnons les sous-sols. Les «guardas de asalto» -sortes de gardes mobiles- avaient mis des mitrailleuses en batterie. Nous sommes restés quatre jours presque sans manger. Les «guardas de asalto» nous ont dépanné avec quelques boîtes de chorizo en conserve. Puis les miliciens nous ont pris en charge. Ils nous ont ravitaillés et évacués de nuit jusqu'à un petit village.

Un luxueux petit castel.

Au bout de trois semaines, notre responsable nous signale qu'un bateau français est au large et que nous allons embarquer de nuit sur des chaloupes.

Antoine HERNÁNDEZ, à Toulouse.

Combats de rue près de Madrid. -Photo archives «La Dépêche»

Depuis 1932, mes parents avaient coutume de passer deux ou trois semaines de vacances à Hendaye.

Nous arrivâmes donc à l'hôtel un soir de l'été 1936. Le quatrième jour, mon père me fit lever vers 6 heures et me dit: «J'ai quelque chose à te montrer aujourd'hui.»

Nous fîmes à pied cinq bons kilomètres et, après avoir grimpé par un sentier sinueux, mon père me demanda de me mettre à plat ventre. Par-delà la Bidassoa, j'ai vu des gens qui s'agitaient, courant d'un côté à l'autre. Des coups de fusil claquaient puis s'interrompaient quelques instants, entrecoupés par des rafales de mitrailleuses. On distinguait des gens, courant dans une fuite éperdue. Une nuit, la fabrique d'allumettes d'Irún s'embrasa. —10→ —11→ —12→ On entendit encore quelques détonations, puis, plus rien. Fontarrabie et Irún étaient aux mains des phalangistes. La chapelle de Saint-Martial, qui domine la ville d'Irún, défendue par quelques dizaines de combattants républicains, résistait encore aux attaques des phalangistes.

Puis, un soir, un vieux cargo jeta l'ancre dans le port d'Hendaye. A son bord, des hommes, des femmes et des enfants pêle-mêle entassés. Les plus jeunes hommes étaient encore armés et s'opposaient à rendre leurs fusils.

Maurice JEANGRAND, à Pessoulens.

Nous étions partis avec la société de gymnastique de Cazères (comme beaucoup d'autres délégations) par le train, à Barcelone, pour les Olympiades. Après des visites alentour, nous avons rejoint notre hôtel, place d'Espagne. Le lendemain, très tôt, nous avons été réveillés par des pétards. Nous avons pris deux balles dans notre fenêtre du deuxième étage. C'était la première fusillade: des camions passaient, remplis de combattants.

Nous sommes restés plusieurs jours consignés dans notre chambre et ravitaillés je ne sais plus très bien comment.

Robert ANE, à Cazères.

Dans un chemin creux, en Aragón,

on manoeuvre.

-Photo archives «La Dépêche»

J'avais rejoint la délégation française en vue de participer aux Olympiades travaillistes de Barcelone. Dans la soirée; je vais avec quelques amis dîner au restaurant. L'ambiance était lourde et des groupes étaient réunis autour d'un poste de radio. Nous n'y prêtions guère attention. Nous logions dans un grand hôtel donnant sur une grande place. Vers 5 heures, des détonations nous réveillent. Sur la place était un régiment qui tenait toutes les avenues sous la menace de mitrailleuses. La situation se débrida dans l'après-midi quand les soldats et les officiers, jusque là indécis, décidèrent de rester fidèle au gouvernement. Les rebelles civils tiraient des terrasses et se regroupaient dans les églises avec l'appui du clergé.

Les rues étaient parcourues par des véhicules arborants des inscriptions: FAI, CNT ou POUM, etc.

Albert BOSC, à Toulouse.

Pour les miliciens, une guerre avec le peuple.

-Photo archives

«La Dépêche»

Quatre ou 5 jours avant que la guerre éclate, les militants des syndicats montaient déjà ici garde. J'avais 26 ans et faisais partie de la CNT.

En ce jour de juillet, vers 5 heures du matin, toutes les sirènes des usines de Barcelone se mirent à sonner. C'était le signal de la mobilisation. Toutes les entrées de la ville devaient être tenues. A l'époque, j'habitais le quartier ouvrier du Clot. Plus loin, à Sant Andreu, il y avait une caserne de la garde civile. Les troupes ont avancé vers le centre-ville mais elles étaient obligées de passer par le Clot. Sur le toit de la place du Clot, des militants de la CNT étaient là avec des bombes. Ils ont bloqué les troupes et les ont obligées à revenir sur leurs pas.

Palmiro FARRAN, à Toulouse.

En juillet 1936, avec nos parents nous étions en vacances sur la Costa Brava lorsque la guerre civile a éclaté.

Je me souviens que nous sommes restés quelques jours enfermés dans l'hôtel (sans nous montrer) et, devant l'hôtel Munla, il y avait en permanence des rassemblements d'hommes peu armés.

Peu de jours après, on nous a annoncé qu' en convoi allait nous conduire jusqu'à ici frontière.

Ce qui nous a valu d'être arrêtés, en cours de route, par des «révolutionnaires» armés de pioches, de faux et de fourches... Mes parents ne parlaient pas espagnol et, en attendant, nous nous faisions tout petits au fond de l'auto!

A. LACROIX, à Toulouse.

—13→

«Esta noche la 4ª Compañía del 4º Batallón atacará a X horas la cota 461...»

Un bulletin

du front, dans les Brigades internationales

(Communiqué

par Henri Rol-Tanguy)

La Compañía está dispuesta. En le horizonte, delante de ella se perfila la cota 461. Le capitán Rol, Jefe del Iº Batallón, conoce le terrreno y explica: le enemigo se encuentra inmediatamente a la derecha, pero le paso está a la izquierda y por consiguiente hay que pasar por aquí para atacar.

Le teniente Rossignol, segundo Jefe del 4º Batallón, da los últimos detalles y explica cómo debe desarrollarse la operación.

El camarada Brochot, que manda la Compañía, detalla la misión a sus jefes de sección, y he aquí que la Compañía inicia la marcha por el barranco.

En este momento, la luna sale de entre las nubes... ¿Descubrirá la silueta de los hombres?

Se cuchichean órdenes: Leisman y su 3ª Sección salen del barranco y saltan en un movimiento rápido y silencioso, la 2ª sección se porta de análoga manera.

¡Ah, estas endiabladas piedras que ruedan bajo los pies haciendo ruido!

El Iº sigue muy cerca, la pendiente es abrupta, el suelo hace deslizarse, mas los hombres avanzan sin ruido.

Vamos a llegar a la cima de la cresta... Los nervios están en tensión... «¡Alto!» Gritó un centinela fascista. Nadie responde. «¡Alto... tus narices!», y una granada pone punto a esta respuesta. El fascista es reducido al silencio para siempre.

El combate ha comenzado y en medio de las explosiones de las granadas, la voz de Brochot grita: ¡Adelante!... Toda la compañía grita, canta y se lanza. Las explosiones se multiplican, las armas automáticas se descubren, nuestro querido Brochot, en su ímpetu, Comandante de la Compañía, recibe una bala en plena frente y cae, es relevado por Georges el furriel que a su vez cae también.

La Compañía quiere vengar a su Jefe; Mazou, el Comisario Político, toma el mando y conduce a todos los camaradas.

El Teniente Coinn lleva sus hombres; Bettoia, Secondi, Pinsault, Arraca, de pie lanzan sin cesar granadas. Durante 25 minutos el combate continua de esta manera, los fascistas pierden la serenidad, se precipitan y lanzan granadas sobre sus propias posiciones...

Hay heridas, entre ellos Fromond, Labrot (sigue en la 2ª página)

—14→

Au Pays basque, c'est à dos de mûlets

qu'on transporte les munitions.

-Photo archives «La Dépêche»

Je suis né en Pologne, bien loin d'ici. En 1937, à 17 ans, j'ai lu «Mein Kampf», de Hitler.

J'ai décidé de déclarer la guerre à ce fasciste. Le seul endroit où l'on pouvait combattre Hitler était l'Espagne républicaine; mais à des milliers de kilomètres de chez moi. Heureusement, une grande partie de ma famille se trouvait à Paris. Profitant du fait qu'en 1937 il y avait la grande Exposition universelle, j'ai pu venir en France.

J'avais 17 ans et demi. Envoyé dans un camp d'entraînement à Castelfolid, j' ai subi un entraînement intensif, genre commando. Et j'étais prêt à rejoindre la 13e brigade, la brigade Dombrowski.

Quelques jours avant, il est venu un officier envoyé par le général Modesto, commandant le front catalan, demandant des volontaires pour la création d'un bataillon de choc destiné aux grands combats à venir, doté d'un matériel supérieur pour infliger de grandes pertes aux fascistes.

Je me suis porté volontaire. Le bataillon spécial du 15e corps d'armée créé à Vic et à Torellio était puissamment armé. Notre bataillon comptait six cent vingt hommes, moitié espagnols moitié brigadistes (Polonais, Anglais, Américains et Yougoslaves en majorité) sous les ordres d'un ancien commandant de l'armée royale. Je ne sais son nom; nous l'appelions «Le Viejo».

L'armée républicaine n'était plus celle du début. Elle était aussi disciplinée que toutes les armées du monde.

La tactique des franquistes était toujours la même. Désirant rompre nos lignes, ils avaient choisi un point du front et dès l'aube commençaient à bombarder cet objectif... Une pluie d'obus toute la journée et l'assaut donné dans la soirée.

Donc, vers la mi-journée, nous connaissions déjà l'endroit où aurait lieu la bataille. Selon la distance, nous partions en principe au début de l'après-midi, dans la montagne souvent, prendre position à cet endroit où il ne restait que peu de défenseurs. Après avoir enlevé les morts et blessés, nous nous installions. Une mitrailleuse «Maxim» en batterie tous les 10 ou 15 m, nous attendions. Ils arrivaient confiants, l'arme à la bretelle et très nombreux toujours.

A peu de distance, nous entrions dans la danse et faisions, selon les circonstances et la configuration du terrain, de très grosses pertes dans leurs rangs. Nous subissions aussi quelques pertes, mais cela est inévitable.

Au bout de peu de temps, ils ont aussi compris notre tactique et envoyé de plus en plus leurs meilleures unités et toujours plus nombreuses. L'aviation nous accompagnait désormais dans nos sorties et ne nous lâchait plus. Nous avions, évidemment, de grosses pertes mais c'était quand même payant.

On nous confiait les tâches les plus difficiles: soutien à Teruel et Belchite, combats pendant la retraite d'Aragón et pour mission, par la suite, d'arrêter les franquistes sur le Segre. Dans la région de Tarrega, après la récupération des nôtres, nous avons laissé passer notre armée et opposé une défense terrible aux premières troupes franquistes. Après plusieurs jours de combats, nous devions traverser le Segre pour rejoindre les nôtres. Nous avons d'abord coulé les quatre chars restants et passé à la nage le fleuve. Or, je ne savais pas nager et c'est un officier des Gardes d'assaut qui m'a récupéré de l'autre côté.

Le colonel Taguenia nous a confié le secret du projet du passage de l'Ebre, la nuit par surprise. Ce fut un succès total; nous avons fait beaucoup de prisonniers, et pris les villes de Flix, Rivaroja, Mora del Ebro... Nous sommes arrivés devant Gandesa. Nous, par contre, sommes restés pour garder le pont de Flix. Les avions sont venus nous bombarder, et, sur ce rocher, nous ne pouvions même pas nous enterrer. le soir, le bilan des pertes était très lourd.

Par la suite, nous avons repris notre mission, porter secours à toute unité menacée.

Deux fois, nous nous sommes trouvés encerclés par l'ennemi et c'est avec un combat à la baïonnette que nous nous en sommes sortis. Ils avaient des casques, nous pas; ils avaient des chaussures, nous des espadrilles. Nous sommes restés maîtres du terrain mais avec au moins cinquante morts ou blessés au total. Après deux mois de combats à l'Ebro, l'ennemi s'est très renforcé et nous très affaiblis. Sur les six cent vingt que nous étions au départ, nous restons une centaine avec un matériel diminué. J'étais à ma cinquième mitrailleuse.

Nous continuions nos missions difficilement. J'ai été blessé six fois et me promenais avec quatre pansements. Le colonel Taguenia voulait recréer un autre bataillon avec les anciens gradés. J'étais sergent; il me nommait lieutenant. Ceci cinq jours avant la décision du président Negrín de retirer les volontaires étrangers du front.

Le 20 octobre 1938, a eu lieu le défilé des brigadistes à Barcelone. Après les discours, nous nous sommes mis en route. Mais les femmes de Barcelone ont rompu nos rangs et ont Marché avec nous tout en pleurant. Elles sentaient la de faite proche, étant privées de leurs meilleurs défenseurs.

Jean SOLARD, à Aisier.

—15→

J'avais 6 ans et savais déjà combien mon père se battait pour la justice, pour un avenir meilleur.

La jeune République ouvrait ses portes et tous les espoirs d'une génération étaient accrochés à la dynamique d'un futur différent où le mot clé était démocratie.

Un jour, le compris que tout basculait. Mon père, parti travailler, revint à la maison tout excité. Je crois bien qu'il pleurait, il nous prit -ma mère et moi- dans ses bras et nous tint un discours passionné où il était question de fascisme, de liberté, de combat jusqu'à la mort...

Il partit avec ma mère; je restai à la maison. Sortant sur le balcon qui donnait sur la rue, où vivaient les ouvriers, les mineurs de Bilbao, je repris à mon compte le discours de mon père. Cela fut fait, paraît-il, avec véhémence et conviction, voulant démontrer, avec mes mots à moi, que tous les fils de la République allaient flanquer une raclée mémorable à tous ces «fachos» sans foi ni loi.

Ma mère revint seule; mon père était déjà au front, en bleu de chauffe, là-haut, sur les collines où s'organisait la résistance.

Très vite, nous parvinrent les crépitements des mitrailleuses, la bataille terrible se déroulait près de nous. L'hiver fut pluvieux, froid, très froid. Bilbao était assiégée; tout manquait. Les bombardements nous obligeaient à vivre dans les galeries des mines de fer abandonnées. Par temps clair, les enfants grimpaient sur les sommets et faisaient le guet, annonçant la venue des bombardiers avant même les sirènes. Nous déboulions jusqu'en bas et entraînions dans les profondeurs de la terre nos mères inquiètes et apeurées. Un bombardement plus violent nous surprit, sur le trajet, de l'abri à la maison; ma mère se coucha sur moi, me protégeant de tout son corps. Les explosions, les pans de mur s'écroulant, les cris et les hurlements des blessés sont toujours là, présents dans mon esprit. C'était la fin du monde, ce fut aussi la fin de ma guerre. Le soir, mon père et ma mère décidèrent de me faire évacuer. Quelques jours après, avec trois mille autres enfants basques, nous embarquions vers l'Angleterre.

C'était au printemps 1937.

José-Marie GUINEA, à Olonzac.

Je suis né au Maroc dans l'ancien protectorat français, de parents espagnols. En juillet 1938, je suis parti comme volontaire pour lutter contre les forces du général Franco.

En arrivant en Catalogne espagnole, j'ai été affecté à la 1e brigade de la 43e Division commandée par le général Lister. Cette division occupait les contreforts de la Sierra de Cabals, située près du village de Pinels sur la rive gauche du fleuve, l'Ebro.

Ce secteur avait été conquis par les troupes républicaines avant mon arrivée. Ce qui m'a surtout frappé c'est le manque d'armes et de munitions, alors qu'en face c'était le gaspillage tant ils s'amusaient à nous canarder sans cesse, jour et nuit. La position qui faisait face à la nôtre, la Sierra de Pandols, était occupée par une batterie à tirs multiples d'origine autrichienne et qui faisait des ravages dans nos rangs. Nous appelions cette batterie «la loca» (la folle).

Si mes souvenirs sont bons je pense que c'est vers la fin de l'été que les forces du général félon lancèrent une grande offensive dans ces secteurs et rejetèrent les forces républicaines de l'autre côté du fleuve.

A cette époque, je me trouvais à l'état-major de la brigade au village de Marsa dans la propriété du duc d'Albe.

Par la suite, notre division (ce qu'il en restait) fut transférée dans le secteur de Lérida où l'ennemi avait établi une tête de pont sur le fleuve, le Segre. Je ne restais pas trop longtemps dans cet endroit car les forces de Franco lancèrent, là aussi, une vaste offensive qui nous obligea à nous replier vers la côte. Pour ma part, je me suis trouvé isolé avec un attelage de mules et un muletier d'origine andalouse et les documents de notre état-major. J'ai marché de la ville de Reus jusqu'à Sitges toute une nuit et la journée suivante. J'ai traversé, toujours à pieds, Barcelone pour, après mille péripéties, atteindre la frontière française au Perthus accueilli par des soldats d'un régiment sénégalais.

José FOLLANA, à Blagnac.

Juillet 1937... L'étape du Tour de

France Perpignan-Luchon. Le coureur espagnol Mariano

Canardo

(au centre de la photo), en compagnie des italiens Martano

et Vicini, devise,

à un poste frontière, avec

des miliciens républicains. -Photo archives «La Dépêche»

Je pense que mon témoignage doit vous apporter quelque chose sur la participation de mon père, très engagé dans cette période en tant que commissaire politique de presse républicaine. Je vous transmets un article écrit par lui, à Barcelone, en 1937.

«Ecoutez! Un enfant chante, il entonne «L'Internationale», «Les Enfants du peuple», «La Marseillaise»...

Il chante et chemine dans la rue des Provinces en direction de l'hôpital.

Sa voix est agréable comme celle de tous les enfants. Il y a deux heures à peine que l'aviation a largué sur la ville des douzaines de bombes, tuant indistinctement les femmes, les infirmes, les vieux et les enfants. Et malgré cela, l'enfant va cheminant et chantonnant les chansons que le prolétariat a immortalisées, en versant des flots de sang.

Le fait n'est pas fortuit, et, plus qu'un fait, c'est un symbole incarnant la nature même de l'Espagne qui lutte et naît à la liberté et au droit.

Tandis que nous soutenons une guerre acharnée, cruelle, sauvage comme à nulle autre pareille; tandis que nos estomacs se serrent et que nous redoublons d'efforts; malgré tout, pas seulement un enfant, mais mille voix enfantines entonnent les chants immortels.

Joseph SERRATO, à Levour.

—16→ —17→ —18→ —19→

Ainsi commença la guerre d'Espagne dans un village de la province de Séville.

Lorsque la République fut proclamée, le 14 avril 1931, nous vivions encore comme au Moyen Age: les heures de travail n'étaient pas comptées (c'est-à-dire qu'on travaillait depuis l'aube jusqu'à la nuit) en contrepartie d'un salaire de misère et aléatoire. Pas de législation sociale. Les enfants sans école. Les femmes en deuil des leurs, tués à la guerre ou Maroc. Les mutilés demandant la charité aux coins des rues. Les financiers remplissant les coffres des banques étrangères.

Nous autres, travailleurs de la terre, pensions que l'avènement de la République serait le remède à notre misère. Il n'en fut pas ainsi et il nous fallut protester, face aux fusils de la Garde civile protectrice des grands propriétaires terriens, afin de limiter à huit heures le travail quotidien pour un salaire de 6 pesetas (1 kg de pain valait 1/2 peseta).

A partir de ce moment-là, les riches déclarèrent la guerre à la République. On licencia massivement. Là où cent cinquante ouvriers travaillaient dans un domaine, on n'en garda que quatre ou six. Les terres restaient en friche et les ouvriers sans ressources manifestaient dans les rues, demandant du pain et du travail.

Nous, notre adhésion alla au Front populaire progressiste, mais sans armes. Alors, on allait dans les «cortijos» (grands domaines) pour prendre les armes anciennes que les seigneurs gardaient en souvenir de guerres passées.

Avec ces armes, nous fîmes face de notre mieux. Souvent, nous attendions qu'un combattant adverse soit tué ou blessé pour prendre son arme. Notre village, comme beaucoup d'autres villages, fut pris par les hordes franquistes. Nous partîmes dans les montagnes qui s'étendent de Ronda jusqu'à Alama de Granada et nous parvînmes à défendre toute la province de Málaga, une partie des provinces de Séville, Cádiz et Cordoue, qui étaient tombées entre les mains des ennemis.

Durant six mois, nous défendîmes coûte que coûte tout ce territoire. Dans la Sierra de Cazares, les Marocains étaient bien armés et nous presque sans munitions. Nous faisions rouler des rochers afin d'économiser les balles. Il faut signaler que beaucoup de femmes se battirent et moururent à nos côtés. Nous étions un peuple affamé de tout: de pain, d'école, de justice, de liberté. Mais, d'après l'église, il nous fallait souffrir ainsi pour «aller au ciel», plus tard...

Pendant qu'à Valence et Barcelone, il y avait de la nourriture dans les vitrines, à Málaga, les habitants et les réfugiés faisaient la queue toute la nuit pour obtenir un morceau de pain de maïs. De la même manière arrivaient, au compte-goutte, les fusils mexicains et tchèques.

Lorsque, sur les côtes d'Estepona, Marbella et Torremolinos, avançaient les Marocains et que par Antequera avançaient les Italiens, nous nous défendimes à mort.

Souvent, le matériel était inadapté: on pouvait se retrouver avec des fusils tchèques et des balles mexicaines ou vice-versa...

Ainsi tomba Málaga. Des milliers de combattants furent tués. Les survivants parvinrent, à travers la sierra, dans la zone républicaine. La population (les vieux aussi bien que les femmes et les enfants) couraient, terrorisée par les Marocains.

C'est alors qu'arrivèrent les Brigades internationales. Lorsque nous arrivâmes à Almería, les vieux et les femmes se réfugièrent dans la zone républicaine. Les jeunes, nous partîmes directement sur le front de la Jarama, au nord de Madrid, où les forces franquistes et l'artillerie allemande voulaient couper la route Madrid-Valence.

Le 19 mars 1937 fut un jour de gloire et de deuil à la fois. Le sol était jonché de cadavres de l'un et l'autre bord. Parmi les travailleurs de la terre, beaucoup moururent. Mais nous nous étions juré que nous vivrions libres. Plutôt mourir que vivre en esclaves.

José Romero JIMÉNEZ, à Labasti-de-Saint-Pierre.

Mai 1936. J'avais à peine 14 ans, habitant un petit village des Pyrénées ariégeoises. Un jour de foire à Saint-Girons, j'ai vu un des premiers soldats républicains qui avait franchi la frontière. C'était un homme sans âge, amaigri, fatigué, une couverture de laine roulée en bandoulière, deux musettes pendues à son cou, encadré de deux gendarmes qui essayaient de se faire le plus discrets possible. Ils l'amenaient à la gare pour le renvoyer en Espagne rejoindre son unité. L'avait-il demandé? Je me suis depuis souvent posé la question.

La nouvelle s'est répandue dans Saint-Girons; et c'est un groupe qui allait toujours grossissant qui l'a accompagné jusqu'au train en l'encourageant aux cris de «Vive la République espagnole» et du fameux «¡No pasarán!».

Je revois cet homme ému jusqu'aux larmes, de la porte de son wagon nous répondre le poing levé: «No pasarán». Ces instants je ne les ai jamais oubliés; j'avais vu un héros!

C. O., à Saint-Giron

Près

de Madrid, à Guadarrama,

les miliciens gouvernementaux

défendent une route.

-Photo archives «La Dépêche»

Je me souviens très bien de cette guerre d'Espagne. Vers la fin, quand les combats se sont rapprochés de la frontière et des Pyrénées, lorsque le temps était doux et calme, du Ségala, on entendait le canon. Les gens se réunissaient pour l'écouter.

Ernest IMBERT, à Labastide d'Anjou.

—20→A Madrid, pour protéger leurs vitrines, lors

des bombardements,

les commerçants collent des bandes

de papier.

-Photo archives «La Dépêche»

A la mort de Franco, j'avais sollicité une photocopie de mon jugement par le tribunal de l'époque. Le fameux tribunal était composé d'un commandant et de deux capitaines. Il a été prononcé la peine de mort contre moi.

Je suis resté en cellule spéciale et, chaque matin, cinq ou six prisonniers étaient fusillés. Au bout de quinze jours, ma peine a été commuée en réclusion à vie.

Voici un extrait du jugement: «Saragosse le 29 juillet 1938. Vue par le conseil de guerre permanent la cause 373/78, instruite contre Virgilio Moreno Moreno, 21 ans, célibataire, né à Ayna (province d'Albacete), de crime présumé de rébellion. Attendu que l'inculpé se trouvait en France au début du glorieux Mouvement national, il est rentré en Espagne en compagnie de onze autres hommes pour lutter contre l'armée nationale, ayant été recruté par le Parti communiste français, ayant reçu au départ 500 pesetas, ce qui, dit-il, a influé sur sa décision. On lui a dit que c'était une affaire de quatre jours et que, dans le cas contraire, il ne pourrait rentrer en Espagne avant l'âge de 45 ans. Qu'arrivé à Barcelone il ne pourrait faire rien d'autre que s'engager, ayant constaté que son contingent n'était pas mobilisé, et qu'il avait été trompé, qu'il restera deux mois à Tardienta, deux autres mois à Alcubierra et qu'ayant obtenu une permission de dix jours, il avait tenté de s'évader en France mais qu'ayant été arrêté à la frontière, il avait passé quatre mois en prison et quinze jours dans un bataillon disciplinaire, qu'il fut ensuite envoyé à Torrente de Cinca où il resta deux mois, qu'il prit part ensuite à l'attaque de Singra où il fut fait prisonnier par nos troupes à Fuentes Calientes, le 2 février 1938.

Considérant que, dans les faits relatés, il y a concours de tous les éléments, tant d'ordre international que matériels, démontrant l'opposition de l'inculpé au glorieux Mouvement national et, en conséquence, de sa solidarité avec les rebelles, en raison de quoi le conseil estime qu'ils sont constitutifs d'un délit d'adhésion à la rébellion».

Virgilio MORENO, à Loroque-d'Olmes.

Muté en 1937 à la gare de Foix, je devais suivre de près l'évolution de ce drame. La SDN installa à Foix un comité de Non-Intervention, composé de personnalités scandinaves. C'est ainsi que j'ai pu assister au contrôle d'un train de camions et de canons soviétiques destiné à la Généralité de Catalogne, via La Tour-de-Carol et Puigcerdà.

Les bombardements se multipliaient sur les agglomérations frontalières. Une fois même, les franquistes ont bombardé Orlu, à côté d'Ax-les-Thermes, par erreur... Paraît-il? Immédiatement, la France ordonna de peindre d'énormes cocardes tricolores sur les toits des maisons proches de la frontière... et particulièrement les toits de la gare de La Tour-de-Carol.

Il est arrivé que nous soyons contraints de stopper quelques trains de réfugiés à Foix, parce que Toulouse Matabiau n'avait plus assez de voies pour les recevoir. Alors, nous procédions au ravitaillement de ces pauvres gens. Ma femme et une voisine, Mme Estrade, n'étaient pas les dernières pour porter secours à ces malheureux. Le médecin de la SNCF à Foix, monsieur le docteur Calazel s'était mis à notre disposition. Que de piqûres antitétaniques, anti-inflammatoires, analgésiques a-t-il faites...

Paul BONNAFOUS, à L'Union.

Dans les années «35», le PC avait monté à Toulouse un restaurant dénommé «Coopérative ouvrière L'Aurore», situé 6, petite rue Saint-Rome (aujourd'hui rue Jules-Chalande et restaurant Coq Hardi). Ce restaurant avait comme gérante ma mère Madeleine.

Quand furent créées les Brigades internationales, en 1936, ce fut un relais entre les futurs combattants et l'Espagne, pour la plupart des immigrés (Italiens, Roumains, Bulgares, etc.) qui avaient quitté leur pays pour raison politique. C'est ainsi que j'ai vu défiler des centaines de futurs combattants anonymes qui s'enrôlaient dans les brigades. Ils étaient pris en charge pour la nourriture par des associations d'aide aux républicains espagnols, par le PC ou par le Secours rouge international. Certains sont devenus très connus (Tito, le yougoslave; Togliati, l'italien; Marcel Langer, qui fut guillotiné à Toulouse en 1943; le colonel Fabien, qui mourut au front d'Alsace en 1944).

Certains dirigeants des brigades s'y sont rencontrés, notamment André Marty. J'ai également le souvenir de deux jeunes étudiants qui sont devenus médecins à Toulouse: Stéphane Barsony et Roger Tauber. Je me souviens des manifestations à Toulouse et des slogans de l'époque: «Non à la non-intervention», «Des armes et des médicaments pour les républicains espagnols». Parallèlement à l'aide apportée aux membres des Brigades, des petits Madrilènes furent évacués à Toulouse et placés dans des familles d'accueil jusqu'à la fin des hostilités. C'est ainsi que, chez moi, a vécu Guadeloupe, une petite Madrilène de 13 ans, que je considérais comme ma soeur.

Jean CAZAC, à Toulouse.

—21→

Au mois d'octobre 1936, commence mon histoire.

Nous habitions à Manresa, ville située entre Barcelone et Lérida. Tous les jours, nous allions encourager les volontaires qui partaient au front. Ce qui m'a frappé le plus c'était l'ambiance qui régnait dans cette gare. A tel point, qu'un jour, malgré mes 14 ans et demi, je me suis retrouvé volontaire et en première ligne sur le front d'Aragón.

Par la suite, j'ai été renvoyé dans la famille, vu mon jeune âge. J'ai terminé la guerre dans une usine d'armement. Et là, toutes les grenades et bombes qui sortaient, notre plaisir était de les caresser afin qu'elles fassent mouche.

Antoine CÁNOVAS, à Saverdun.

Née dans un petit village près de Barcelone, j'avais 5 ans, mon frère 3 ans, quand notre père est parti se battre.

Pendant longtemps, nous n'avons pas eu de ses nouvelles. Puis les lettres sont arrivées de France, d'où, nous disait-il, la lutte continuait et qu'il serait bientôt près de nous, certainement à Noël.

Noël est passé, puis deux, puis trois et jusqu'à neuf. Au dixième, c'est nous qui sommes venus vers lui. Avions-nous retrouvé un père? Certainement pas tout de suite, puisqu'à ses nombreuses questions, mon frère lui a répondu: «Oui, Monsieur». La guerre avait fait son oeuvre, à notre insu, chez nous.

Mme SÁNCHEZ, à Castres.

Je suis né en 1927 à Castro-del-Río, province de Cordoue. Un dimanche matin, vers la mi-juillet 1936, je m'apprêtais a partir en promenade.

Les hommes montaient sur la place; ils allaient et venaient.

Vers le 24 septembre 1936, les troupes franquistes ont livré combat pour prendre Espejo, point stratégique. A 14 heures -il faisait une chaleur torride- on a quitté Castro-del-Río, ma famille et moi.

Quelque temps passé à Boujalance, nous sommes partis pour la Cataluña. Début 1937, nous sommes arrivés à la ville d'Agramount, province de Lérida, où nous avons passé une grande partie de la guerre. Au début, nous avons raconté ce que nous avions vécu: bombardement et mitraillage sur les routes. Eux nous disaient que ça n'arrivait pas chez eux. Mais, quelque temps après, ce fut le premier bombardement. Une famille a eu deux morts ensevelis sous une maison.

Femond GARRIDO, à Granges-sur-Lot.

Et soudain, au coeur de l'été 1936, tout s arrêta: une lettre venant d'Espagne bordée de noir, un cri déchirant de ma mère: «¡Honorio! ¡Han matado a Honorio!» Son frère venait d'être assassiné. Bénéficiant des premiers congés d'été, il était parti heureux sur sa nouvelle moto, au village castillan de son enfance. Là, il fréquenta la «Casa del Pueblo» où se réunissaient les travailleurs. Il fut dénoncé et exécuté au détour d'un chemin, avec plusieurs camarades de la contrée, par des fascistes, lesquels, au préalable, s'étaient entretenus avec le curé du village... Il y eut d'autres lettres bordées de noir que je dus lire à ma mère.

Sylvain ESCUDERO, à Roquefort.

Les souvenirs des récits des membres de ma famille affluent à nouveau... Ceux de mon père, castillan qui, dégagé, en mars 1936, de ses obligations militaires, reprend le fusil quatre mois plus tard, combat avec de nombreux miliciens enthousiastes mois inexpérimentés (la mère de l'un d'eux ayant confectionné un paquetage avec pyjama à la clé); doit reculer jusqu'à Madrid et bloque, avec les premiers brigadistes internationaux, les maures de Franco en novembre 1936, après de furieux au corps à corps. Il participe, en mai 1937, à Barcelone, aux combats fratricides du camp républicain dont il ne comprendra que bien plus tard le côté absurde.

Ceux d'un de mes oncles, andalou, volontaire dans la division de choc d'Le Campesino et livrant, entre autres, les durs combats de l'Ebre où, en tant que mitrailleur d'un Maxim russe, il participe à la débandade de la division des Requetés carlistes qui montèrent à l'assaut des positions républicaines, le fusil à la bretelle, croyant que huit jours et huit nuits de bombardements interminables avaient pulvérisé les lignes adverses...

Floréal SÁNCHEZ, à Vouille.

Le correspondant de «La Dépêche»,

François Andrieu,

distribue des cigarettes aux miliciens,

sur le front d'Huesca.

-Photo archives «La Dépêche»

Je me suis battu en défendant Madrid. J'ai connu les premières batailles au col de Somosierra. Je faisais partie du bataillon de la «Victoria» que commandait Enrique Lister. Pas de barricades: les pierres et les arbres nous servent de parapet. Ceci avec très peu d'armement: un fusil avec cent cinquante cartouches.

C'est, à Madrid, que j'ai connu la Pasionaria faisant ses discours dans les coins des rues, montée sur une chaise, appelant les femmes et les enfants à aider les miliciens, à faire des barricades avec des pavés qu'il fallait arracher avec les mains. Elle disait: «No pasarán». Elle n'avait pas de haut-parleur, mais on entendait sa voix de loin.

Rafael GANDÍA, à Toulouse.

—22→

J'avais 18 ans, en 1936, à Barcelone. Une envie folle d'indépendance, de liberté, pour nous les filles, pour tout le monde. Ce 19 juillet, nous avons été réveillés par les sirènes de «La Damm» (fabrique de bière) de mon quartier.

Avec mes deux soeurs et un groupe de filles, nous avons gagné l'hôpital San Pablo. Nous voulions faire tout et n'importe quoi. Quelques jours plus tard, mon fiancé, militant de la CNT, partait avec la colonne Durruti.

Nous étions prêts à tous les sacrifices.

Le 24 août 1937, je rejoignais mon mari sur le front d'Aragón et j'y suis restée jusqu'à la fin de nos rêves. Militante anarchiste, je ne regrette rien. Je suis heureuse d'avoir aidé à montrer au monde entier avec quelle sagesse, quel don de soi, quel ordre, le mouvement anarchiste a tenté d'offrir au peuple espagnol une vie nouvelle. L'utopie était en train de se matérialiser.

Blanco NAVARRO, à Toulouse.

Je suis né en 1915, donc sur le point de rejoindre l'armée. Mais en juillet 1936, j'ai participé aux combats de Madrid.

En septembre 1936, je suis incorporé dans le bataillon «España». En décembre 1936, le jour de la perte de Boadilla, des «internationaux» sont venus nous aider. Je suis resté deux jours avec eux... Et jamais je ne pourrai oublier ces hommes, quelques-uns de l'âge de mon père qui, dans ce petit laps de temps, m'ont appris ce qu'était faire la guerre.

Je me suis incorporé au bataillon André Marty, fin février 1937, alors dans la 12e Brigade internationale. Avec lui j'ai pris part à tous ces combats... Casa de Campo, Huesca, Brunete, Zaragoza, Belchite...

Dans la nuit du 13 mars 1938, nous sommes relevés. Transportés en camion près de Caspe, nous attaquons les troupes maures, les refoulant vers la gare. Mais dans la soirée nous devons reculer déjà presque encerclés, sur la rive droite du Guadalope. Après quelques jours, ce fut le repli vers Gandesa. A Xerto, nous avons traversé l'Ebre en barques. Nous avons tout perdu: équipement, le peu d'armes lourdes que nous possédions. Il nous restait quelques mitrailleuses et des fusils.

Tant bien que mal, le bataillon fut de nouveau prêt. Et après quelques mois face à Amposta vint la traversée du fleuve avant l'attaque principale...

Notre brigade, servant d'appât pour attirer les troupes de Yague, eut beaucoup de pertes. Elle fut relevée, réformée à Rasquera. Nous contre-attaquons sur la côte 352 dans la Sierra de Caballs jusqu'à la veille de la retraite des «internationaux».

Guillermo RODRÍGUEZ, à Toulouse.

Les enfants de Madrid ont des jeux de circonstance. -Photo archives «La Dépêche»

Le 18 juillet 1936, je fêtais mes 18 ans. Je suis né à Granollers, Barcelone. C'était un samedi, le soir. Les postes radio annoncent le soulèvement militaire. Le lendemain, je vais au centre de coordination antifasciste. Je suis volontaire; je n'ai qu'un fusil de chasse. Et avec d'autres copains, on va faire un contrôle routier.

Le 26 juillet, je m'engage dans la colonne Durruti. Nous partons vers l'Aragón.

Puis, la colonne passe à la 26e division. N'acceptant pas la militarisation, en permission, je reste à Granollers. Engagé dans les patrouilles de contrôle, j'assiste aux engagements de mai 1937, à Barcelone et à Granollers.

Je rejoins le front d'Aragón: de nouveau volontaire.

A Teruel, de la première compagnie, nous restons dix-sept survivants sur cent vingt-six. Après ce combat, je pleure tous mes amis d'enfance.

Frédéric RIERA, à Loures-Borousse.

Quatre compagnies partent de Barcelone dans la nuit du 29 décembre 1938 en direction de Borjas-Blancas qui se trouve entre Montblanc et Lérida, point idéal pour opposer une résistance à l'adversaire.

Tout à coup, entre les collines, apparaissent les formations ennemies, tandis que l'artillerie ouvre le feu, massacrant une partie de nos forces. La nuit tombe. Les volontaires italiens «les chemises noires» nous enveloppent de tous côtés. En pleine débandade, nous disparaissons dans la nuit.

Le capitaine, fidèle aux traditions de la guerre, persiste dans la lutte sans tenir compte du fait que l'ennemi nous entoure de tous côtés. En qualité d'ordonnance, je me permets de lui faire une remarque sur le danger que présentent ses insistances répétées; mais, il n'en tient aucun compte.

Tout à coup, une décharge. Il tombe mort. Je m'empare des documents et de ses biens personnels. Nous abandonnons le corps sur le terrain. Un officier, des rares encore en vie, prend le commandement de l'unité et m'ordonne de rester à son service. Nous passons la nuit dans ces coteaux dénudés puis reprenons le mouvement de retraite et, à l'aube du 5 janvier, nous arrivons à l'est de Montblanc où nous décidons de résister.

Tout à coup, l'artillerie entre en action. Une escadrille d'avions parachève le massacre. Les soldats et les chevaux agonisent: spectacle de désolation. Et je n'échappe pas à ce sort: un obus explose à côté de moi, un éclat traverse mon bras gauche. Les nerfs de mon coude sont atteints et je perds le sang en abondance.

Joachim VILLA-FERRER, à Luchon.

—23→

Lorsque la guerre a éclaté, j'avais 14 ans. Nous vivions à Balaguer, dans la province de Lérida. Quelques mois après, nous avons été obligés de quitter Balaguer.

Nous sommes partis, le sac au dos, nous réfugier à Olot, province de Gérone.

Pour «gagner ma vie», je trouvais un travail dans un hôpital pour soigner des soldats atteints de la typhoïde et, pour cela, je n'ai pas hésité à tricher sur mon âge et à me vieillir de quatre ans.

Françoise DUCOS, à L'Isle-en-Dodon.

Départ vers 2 heures, direction Mora del Ebro. Pour donner un coup de main aux forces du colonel Lister. Ordre d'attaquer la côte 705 qui domine une très grande plaine. On l'a prise après un combat terrible. Le matin, nous avons eu ici visite d'avions allemands par vagues qui pilonnaient terriblement les positions qu'on avait prises la nuit. C'était comme un énorme tremblement de terre. Heureusement qu'on était dans les tranchées. Mais les bombes tombaient à une cadence régulière; il a fallu abandonner les positions. La nuit arrivée, «rebelote». Nous arrivions à nous battre, même dans les tranchées, à coup de grenades. Combien d'hommes, des deux côtés, cela a coûté?

José GIMÉNEZ ROJAS, à Cahors.

Le 28 octobre 1936, avec d'autres copains, je suis parti volontairement à la guerre. Mais le 6 février 1937, je fus fait prisonnier. Et là, un sergent et deux soldats sont arrivés et m'ont volé tout mon argent, ma veste de cuir et ma montre. Ensuite, ils m'ont conduit au camp de San Gregorio de Zaragoza. J'ai subi mon premier interrogatoire. D'entrée, un phalangiste m'a dit que j'avais de la chance... Etant donné que j'étais un volontaire français, d'après les accords internationaux, un échange de prisonniers serait fait. Après, un gars assez costaud est arrivé avec une cravache et m'a roué de coups tout en gueulant. J'ai été jugé le 29 juillet 1938. Là, j'ai dû écouter tous les mensonges et les bêtises que le commandant disait. Mais le verdict est tombé: la peine de mort. Alors, j'ai vu un petit homme se lever et dire à la Cour de tenir compte du fait que je n'avais que 20 ans. Après, la grâce: la réclusion à vie. A ma libération, en 1941, je suis rentré au village, chez ma soeur. Huit jours passés, la Garde civile m'a repris et conduit à Reus. J'y ai été incorporé dans un bataillon disciplinaire. J'y suis resté deux ans.

Virgile MORENO, à Laroques-d'Ollines.

19 juillet 1936... Moi, Vincent Cela, comme beaucoup de républicains, depuis quelques jours, attendons dans la rue la sortie des phalangistes. Mais nous sommes complètement écrasés. Le gouverneur de la Corogne et sa femme sont fusillés. Et à partir de ce moment, la ville devient à la loi du plus fort. Les meurtres les plus inimaginables se font tous les jours. Moi, comme beaucoup des camarades, nous nous trouvons dans une véritable souricière. Et tout ceci va durer exactement un an. Alors, dans une de nos réunions, en cachette nous sommes d'accord que la seule solution est de prendre un bateau pour arriver en France. A ce moment, nous faisons connaissance d'un marinier qui est d'accord. Quatre jours de mer pour arriver à Brest. Un train nous amène à Nantes. Le consul de la République espagnole nous donne un peu d'argent et le billet pour aller à Barcelone. Dans la capitale catalane, à peine si on pouvait circuler à pied vu la grande quantité de personnes et les voitures arborant de grandes banderoles aux noms de FAI, CNT, PC, PS, UGT, et tant de nouveaux partis... Une idée m'est venue: si la République mobilise toutes ces personnes nous allons écraser les troupes franquistes. Malheureusement, j'étais loin de la vérité. La République espagnole ne dispose d'aucune autorité et nous sommes soumis à la guerre des partis. Je quitte Barcelone pour Valence. Volontaire dans le corps des carabiniers. Quelque temps d'organisation et nous partons direction Belchite. Ici, les choses sérieuses commencent.

Vincent CELA, à Bagnères-de-Bigorre.

Un atelier collectivisé à Barcelone. -Photo archives «La Dépêche»

En 1938, nous avions décidé de prendre nos vacances du 15 août au 15 septembre. Nous retrouvions une famille à Collioure. Lui, ancien brigadier des douanes. Notre ami le brigadier décida de nous faire passer la frontière afin de nous rendre compte de la situation chez les Catalans d'à côté. Il nous amena d'un coup de voiture jusqu'à —24→ Port-Bou. Avec l'aide de sa carte d'identité et celle de retraité des douanes barrée de tricolore. J'ai oublié le temps que nous avons passé à Port-Bou. Je me souviens surtout de la bonne «cerveza» bien fraîche que nous avons dégustée. Le parent qui m'accompagnait, un ancien de Verdun, me glissa dans le creux de l'oreille en revenant en France: «Tu vois, Marcel, les républicains sont foutus. C'est l'anarchie, aucune discipline.»

Marcel CARCENAC, à Villeneuve-Tolosane.

Après avoir serré très fort les mains un peu calleuses des deux braves gens et celle, un peu frêle, de la jeune fille, j'embrassais sur les deux joues le petit garçon et tournais les talons.

Josefina m'emboîta les pas. En bas, la porte était entrebaillée. La jeune fille s'y carra.

Dans la pénombre, Josefina me regarda droit dans les yeux, me prit une main et je m'aperçu que quelque chose y avait été glissée. C'était une petite feuille de papier pliée en quatre. Je la dépliais aussitôt. Sur le papier, il y avait quelque chose d'écrit au crayon à la hâte. Je lis. «Acuérdate de mí. Te amo. Josefina.»

Dans un élan inattendu, elle s'était avancée et son visage sur le mien me déposa un baiser sur les joues. Je fis de même, ému et un peu maladroit... Je découvrais alors que Josefina n'était plus la fillette que j'avais toujours côtoyée...

Dehors, on entendait les gens courir dans tous les sens et des voix: «Rassemblement sur la place. J'avais tourné la tête pour regarder encore une fois la ruelle et la maison qu'habitait Josefina, ses parents et le petit garçon. Ils y étaient tous les trois. Elle n'y était plus... Dans ma main, je serrais très fort le petit bout de papier. Je partais avec le bataillon de l'armée républicaine. La guerre finie, je ne revins plus jamais.

José PUIG, à Capdenac.

Sur une route

détrempée des Pyrénées, un milicien

monte la garde.

-Photo archives «La Dépêche»

J'ai connu le lieutenant Gudiel après l'offensive de Mediana, dont l'objectif était la prise de Saragosse, et qui fut un cuisant échec. Le colonel Modesto, un de nos meilleurs chefs, refusa de commander cette opération suicide et on nous envoya le colonel Casado, réputé pour son incompétence et qui, plus tard, se rendit célèbre pour sa reddition sans condition.

Nous avions établi une ligne de défense sur la rive gauche de la rivière Cinca. Ce jour-là, je me trouvais avec le lieutenant Gudiel qui commandait la section de mortiers du 4e Bataillon de la brigade. Le danger d'encerclement était réel. Nous avons décidé de nous replier en direction de Lérida. Nous étions en vue de Lérida. Nous avons aperçu un barrage qui arrêtait les soldats qui se repliaient en désordre. J'ai vu Gudiel y arriver. Un individu que j'ai pris pour un officier s'est avancé, s'en est pris violemment à Gudiel et lui a administré une terrible bastonnade. Ce «courageux» personnage, entouré d'une pléiade de garde du corps, n'était autre que le célèbre André Marty, organisateur des Brigades internationalistes.

Alphonse MORTE, à Niaux.

En février 1936, lorsque la gauche arrive au pouvoir c'est l'euphorie populaire. Mon grand-père n'échappe pas à la règle. Militant des premières heures, son engagement le pousse vers le secrétariat général local du JSU (Jeunesses socialistes unifiées), à Alicante. Loin de Madrid, de son pouvoir central, de ses politiques, de sa bourgeoisie et de ses «magouilles», c'est sur le terrain qu'il défend ses idéaux. Lorsque éclate la guerre civile, sa tête est déjà mise à prix dans le camp adverse.

Mon grand-père, lui, continue son combat plus dur, plus fort, toujours fidèle à ses principes, accumulant la haine des autres.

Alicante sera le dernier bastion républicain. Port d'exode. C'est de cette capitale de province qu'il embarque à bord de l'«Africa Trader» cargo anglais, via le port, alors français, d'Oran. La «chance» lui sourit enfin, reconnu par un député français, compagnon de table lors d'un comité central socialiste à Alicante. Il est rapidement recueilli et obtient son titre de séjour en terre d'exil. Evitant du même coup les camps de réfugiés.

Là-bas, chez lui, les dés sont jetés. Interdit de séjour en terre natale c'est avec amertume qu'il s'installe dans la région. Laissant derrière lui une femme, deux enfants et des milliers de regrets.

J'ai écrit pour celui à qui je dois beaucoup.

José Luis RUIZ, à Carcassonne.

—25→

Après que le soulèvement franquiste fut maté à Barcelone, la CNT appela à constituer des milices pour aller au secours des forces ouvrières de Saragosse. Nous savions que cette colonne serait commandée par le leader anarchiste Buenaventura Durruti.

Nous arrivâmes à Albalate de Línea. Je gardais notre véhicule. Les autres s'éparpillèrent. Ils revinrent avec deux hommes qu'entourait une petite foule. Notre chef tenait une valise. Ill'ouvrit. Elle contenait un lourd fardeau de billets et quelques douzaines de duros, des pièces de 5 pesetas en argent. Le chef dit à tous: «Pour vous apprendre à mépriser l'argent.» Et il jeta les duros dans le ruisseau. Aux billets, il mit le feu. Je suis persuadé que, dès que nous eûmes le dos tourné, les enfants du village se sont précipités dons le ruisseau pour récupérer ces pièces d'argent que les idéalistes catalans méprisaient de façon aussi provocante...

Le chef dit à tous, en montrant les deux hommes: «C'est à vous de les juger. Nous ne les connaissons pas.» Une femme désigna le premier. Il était le pharmacien; elle était certaine qu'il était fasciste; mais, un jour qu'elle n'avait pas d'argent, il lui avait donné le médicament pour sa fille. «Alors, fit le responsable, il n'est pas méchant. Faut-il le tuer?» «Non, non!», s'exclama la foule. Et le responsable donna à l'homme un grand coup de pied aux fesses.

Le second... Un homme s'avança: «C'est le médecin. Il refuse de visiter les pauvres. En plus, c'est un gros propriétaire.» Le responsable: «Alors, il mérite d'être fusillé?» La foule: «Oui, oui!» On le fit monter dans notre camionnette. Ce ne fut pas facile. Il pesait au moins 120 kg. Franchement, il me faisait pitié. Et je trouvais cela révoltant. Mais l'heure n'était pas à la réflexion. La foule suivit pour assister à «la justice du peuple». On le fit descendre. On se mit en joue. Mais avant de dire «feu», le responsable fit un clin d'oeil significatif. Six balles sifflèrent aux oreilles du condamné qui tomba à terre... d'épouvante. Le responsable: «Feu, à nouveau.» Et un autre clin d'oeil. Les balles encore passent à côté. Le responsable: «Bon, vous dites que cet homme mérite la mort. A nous il n'a rien fait. C'est donc à vous de faire justice. Demain, nous reviendrons et s'il est encore en vie nous vous demanderons des explications.»

Et nous sommes rentrés à Bujaraloz où se trouvait Durruti.

Luis SOLER, à Toulouse.

Manifestation de soutien à

l'Espagne républicaine, Place de la Nation, à

Paris.

-Photo archives «La Dépêche»

J'avais 6 ans. Ma mère tenait un café qui était réputé de gauche et qui s'appelait «La Pólvora». Mon père, lui, travaillait dans une usine de textile.

Le petit village où je suis né s'appelle Moià.

Des hommes de bonne volonté ont essayé de faire évoluer le village en commençant par la construction d'une école laïque mais celle-ci n'a pu être menée à bien pour cause de guerre. Dans ce petit village la guerre s'est passée tant bien que mal, mon père étant adjoint au maire.

Il y eut, à ce moment-là, je ne me souviens par exactement la date, une éclipse qui a été utilisée par certains milieux réactionnaires pour faire croire aux gens que c'était l'enfer qui s'abattait sur eux.

Et le Tercio (la Légion étrangère de là-bas) est entrée dans Moià.

Le café que tenait ma mère a été fermé.

Alors, mon père a décidé que l'on partait tous. On nous a amenés dans le village natal de ma mère et mon père a continué seul vers la France.

Lorsque l'occupation de la Catalogne par les troupes franquistes a été terminée, nous sommes revenus à Moià. Nous avons pu récupérer notre maison dévastée, pillée et pleine de crasse...

Par la suite, ma mère, étant considérée comme une femme de «rouge», a été tondue à ras. Il existait, en fait, une liste où se trouvaient les noms d'environ quatre-vingts femmes à tondre. Il n'y a eu finalement que quatre ou cinq car un officier carliste a menacé les Phalangistes de les faire fusiller s'ils continuaient. Je veux dire par là que le projet des Phalangistes était de tondre toutes les femmes, de les faire habiller en blanc, de leur faire boire quelques litres d'huile de ricin et de les faire défiler à travers les rues devant des troupes maures.

Joseph MAS, à Plaisance du-Touch.

Matelot timonier à bord du cuirassé «Lorraine» de la marine nationale, j'ai eu l'honneur, les premiers jours de mai 1937, de participer à l'opération humanitaire d'évacuation par mer des femmes, enfants et vieillards de Bilbao; les hommes restant à défendre la ville assiégée. Le blocus de la cité, bombardée par l'artillerie franquiste basée sur les collines et par deux croiseurs rebelles, le «Canarias», et «L'Almirante Cervera», interdisant la sortie au large.

Sur le refus brutal de ces deux navires, de laisser sortir les cargos, bondés de réfugiés, nos équipages mis en poste de combat, canons en position de tir, braqués sur les navires franquistes, ceux-ci durent céder.

Morius HUARD, à Agde.

—26→ —27→ —28→

J'habitais le bas quartier d'Hendaye.

Cet été là, j'ai vu brûler Irún. Deux mois plus lard, mon grand-père qui avait fait la guerre de 1914 était venu nous voir. Se promenant dans les rues, il a failli se faire tuer par des balles perdues et en rentrant à la maison, il nous a dit: «Je repars chez moi (en Lot-et-Garonne) car j'ai fait la guerre de 1914 et j'en suis revenu vivant. Je ne tiens pas à me faire tuer ici...» Et il est reparti.

Huguette LACORTE, à Luchon.

En juillet 1936, j' avais 20 ans. J'étais secrétaire d'organisation de la juventud socialista unificada à Torrelavega, près de Santander.

Apprenant rapidement à manipuler des armes, nous formions deux bataillons. Après quelques jours d'instruction, nous partîmes pour le front de Burgos et Santander.

Début 1937, avec le grade de commissaire-capitaine, lorsque les fascistes se sont emparés du Pays Basque, je fus envoyé avec quinze camarades, pour une mission spéciale sur le dos des fascistes, pour faire sauter le barrage de l'Ordunte qui approvisionnait Bilbao.

Au mois d'août 1937, les fascistes attaquèrent Santander par le col de l'Escudo. Nous n'avions que des fusils et des grenades. En deux jours, la position changea trois fois de main. Mon dernier lieu de résistance fut à Peña Cabarga, à 12 km de Santander. Avec quelques camarades, nous nous sommes cachés dans la montagne pour continuer la guerre et faire du sabotage. Cela a duré neuf ans. Notre premier refuge fut les mines de Riocín.

Le 24 juillet 1946, avec sept camarades, nous prîmes un bateau de pêche qui nous amena près de Saint-Jean-de-Luz et, à la nage, nous arrivâmes sur la plage.

Luis PUERTA, à Tarbes.

Je suis née en 1935. Je vivais à Compiello, un petit village en pleine montagne, près d'Oviedo. En 1937, tous les villages ont été occupés par des troupes nationalistes. J'avais deux frères de 4 ans.

Les nationalistes ont ramassé les villageois, sans distinction de sexe ou d'âge, pour les présenter devant un «tribunal» militaire. Ils y étaient jugés sommairement et condamnés à mort. Les gens étaient ensuite amenés à pied jusqu'à un puits, et pour les faire avancer plus vite, les militaires leur tiraient dans les jambes.

Ce puits était une ancienne cheminée d'aération d'une mine de charbon de 70 mètres de profondeur.

Une fois au bord du puits, les gens y étaient jetés vivants et les nationalistes leur jetaient des grenades dessus.

Dans ce puits, au moins cent à cent cinquante personnes ont été massacrées. Notre père avait été fait prisonnier et notre mère, enceinte, ainsi qu'un frère de celle-ci avaient été jetés dans le nuits de la mort.

Depuis, il a été noté que les paysans du secteur jetaient par-dessus les restes des corps, tous les cadavres de bétail, chiens ou autres animaux. En 1990, quelques personnes se sont intéressées à ce qui s'était passé. Bénévolement, quelqu'un a, alors, fait faire par ses propres moyens une pierre tombale pour recouvrir la cavité de ce puits et a entouré ce monument de chaînes.

Gloria MAS, à Plaisance-du-Touch.

Mon père fut lieutenant de cavalerie au service de la République. On l'envoya à la frontière avec l'Andorre. Au fur et à mesure que les troupes fascistes avançaient, des hommes fuyaient vers la frontière andorrane ou française. D'autres se cachaient dans les villages ou les fermes.

Lors d'un interrogatoire par les fascistes des populations qui étaient restées sur place, un enfant leur dit que, dans une maison, il y avait un soldat qui n'avait pas les mêmes étoiles qu'eux.

Ainsi, mon père fut fait prisonnier et, après un long et dur interrogatoire, interné au château de Lérida.

Plus tard, on le conduisit à la prison Modelo de Barcelone pour y être jugé par le tribunal militaire.

On le condamna.

Ma mère, enceinte de moi, allait le voir à la prison. Les gardiens s'amusaient à lui dire que Juan Del Castillo serait bientôt fusillé.

L'hiver fut très rude. Les gardiens arrosaient les trottoirs et l'espace où des centaines de personnes formaient une longue queue d'attente devant la prison. Tout gelait et l'espace devenait une patinoire où bien des gens tombèrent et se blessèrent.

Juana DEL CASTILLO, à Toulouse.

Miliciens catalans sur le front de Tortosa. -Photo archives «La Dépêche»

J'avais 13 ans, en 1936. Je me trouvais à Hendaye. Pendant les nuits, nous entendions les bruits de la mitraille. Sur le littoral, des bateaux de guerre tiraient. Il fallait faire attention aux balles «perdues». Une fois, une était tombée dans la cour de l'école. Je me souviens qu'un vacancier avait parié avec ses camarades qu'il traverserait la Bidassoa; sa femme le retenait. Il y est bien allé, mais, au retour, les carabiniers, pensant avoir à faire à un déserteur, lui ont tiré dessus. Les pêcheurs l'ont retrouvé dans leurs filets...

Auguste GAILLARD, à Saint-Lary.