—50→

APRÈS LE BARCARÈS, ARGELÈS-SUR-MER ET SAINT-CYPRIEN, UN CAMP DE RÉFUGIÉS ESPAGNOLS VA OUVRIR À BRAM, DANS L'AUDE. «QU'EST-CE QUI VA SE PASSER?», SE DEMANDE-T-ON AU VILLAGE. |

| «Je les ai vu arriver dans le camp». | ||

Le préfet -ou quelqu'un d'autre- a sûrement pointé sur la carte: «Là». C'est à la limite de la commune, et c'est déjà Montréal-d'Aude. Une prairie, vague friche, de 16 hectares. A deux pas d'une sablière. Une voie ferrée secondaire -qui relie Bram à la velanet- passe devant: c'est tout à fait ce qu'on espérait.

C'est, en tout cas, le préfet qui a téléphoné à M. Piquet, le propriétaire: «On vous prend votre terrain. Pour faire un camp.» «Quand?» «Demain!».

Et dans les rues en colimaçon de Bram, chacun l'a dit à l'autre: «Des Espagnols vont venir». Penché sur son aiguille, M. Chabbert, le tailleur, dit à son fils, Léon, qui, alors, a 27 ans: «On verra bien...» Léon, aujourd'hui, raconte: «On ne savait pas du tout ce que ça allait être. Aucune idée...».

Le préfet, lui, le sait: des baraques de 24 mètresde long et de 6 de large, châlits superposés, capacité: une soixantaine d'hommes3. «J'ai l'impression, dit Léon Chabbert, que ça s'est vite monté».

Un camp à l'ordonnance parfaite: baraquements rigoureusement alignés, des barbelés autour, des miradors, un seul bâtiment en dur pour l'économat et la maternité. Plus tard, un de ceux qui y ont séjourné écrira: «Le camp était plus déprimant que tous les paysages vus jusqu'alors. On aurait dit l'ouvrage d'un architecte ultramoderniste; l'ensemble présentait l'aspect d'un urbanisme imaginé par un esprit obstructionniste à outrance».

Pour l'instant, au village, on va tourner autour du chantier. Et, lorsque des gardes mobiles arrivent, certains se disent que c'est peut-être une aubaine. On sent comme un mieux au café, au tabac, à l'épicerie...

Le premier train a dû s'arrêter en avril ou mai 1939. «A la petite gare, ils sont descendus des wagons. C'était interminable. On les a fait mettre en rang. Ils sont passé pas loin du château de Valgros, de monsieur Piquet. Ils ont marché vers le camp». Ce qu'il voit, Léon Chabbert: des hommes noirs, noirs de barbe, de sueur, de crasse. Des hommes comme harassés. Voutés sous leurs lourds balluchons. Parfois, c'est par de la ficelle. «Ce jour-là, il faisait très gris», se souvient Léon Chabbert.

Au bistrot ou chez les gens, on essaie de faire parier les gardes mobiles pour savoir comment ça se passe là-dedans. Les gardes mobiles ne sont pas bavards. Mais la nuit, parfois, on entend des coups de feu. «C'étaient les gardes mobiles qui tiraient sur ceux qui essayaient de s'évader», est sûr Léon Chabbert.

Et lui, Léon Chabbert, avec des copains, il allait rôder autour du camp. «On allait voir, on repartait. Pas question de s'approcher. Pas question, non plus, de parler avec les Espagnols; les gardes nous en empêchaient. La seule chose qu'on voyait, c'était ces pauvres bougres qui allaient et venaient de l'autre côté».

Pourtant, ce qui se raconte, au village, c'est que ces hommes ont faim, qu'ils demandent à manger, que certaines personnes, déjà, on trouvé la «combine» pour leur faire passer de la nourriture.

D'ailleurs, voilà qu'on installe, à Bram, une sorte de boulangerie industrielle. «Elle approvisionnait le camp, —51→ bien sûr. Il faut savoir qu'ici il y a eu jusqu'à 16.000 personnes... Mais je crois qu'elle approvisionnait aussi d'autres camps du Midi».

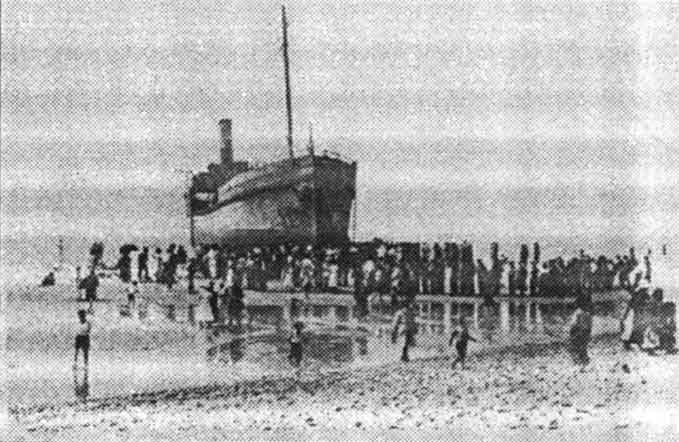

La foule des réfugiés à la frontière du Perthus

Il se raconte aussi que des enfants sont nés, dans le quartier des femmes. Mais, là aussi, on ne voit rien. «Evidemment, dit Léon Chabbert, des détenus ont dû essayer de passer dans le cantonnement des femmes. Et ça a dû faire des histoires et des drames».

Une dame d'ici se souvient encore...

Vous n'imaginez pas ce que c'était tout ce monde. Ça faisait comme une véritable ville. Le soir, on allait là-bas, comme on va voir une attraction». Un temps, encore, et elle dit: «Ça faisait pitié à voir, ces hommes en guenilles. Et on a gardé ces gens comme des délinquants. Il fallait voir ces gardes à cheval, autour». Et elle s'en offusque encore, quand elle ajoute: «Ils faisaient leurs besoins sur des feuillées, des planches posées au-dessus d'un ruisseau. Au vu de tout le monde. C'était totalement humiliant pour eux».

On dit, aussi, qu'on mourait beaucoup dans ce camp: «Un ou deux par jour, estime Léon Chabbert. Peut-être plus. Il y avait un cimetière pour eux, sur la colline».

Et puis les gardes mobiles font leurs adieux. Deux ou trois reviendront à Brom pour s'y marier. C'est un régiment de Bretagne qui arrive. Pour Léon Chabbert: «On dirait que les choses se sont un peu assouplies. Ceux qui avaient trouvé du travail partaient; ça se désemplissait progressivement».

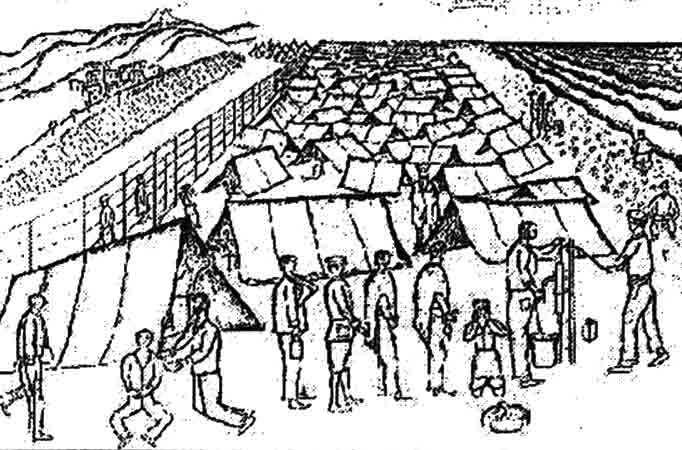

«Au camp de Bram»

(Dessin communiqué par M. et

Mme Guinéa, à Olonzac)

On commence à pouvoir porter à manger à ceux du camp. Vendre aussi... «Je crois qu'il y en a qui s'en sont mi-pleines poches avec ça: le tabac et tout...».

Il y a des rumeurs de trafic. Et tout le monde l'assure: «Les Espagnols trimballent de l'or avec eux». «Ce dont je suis sûr, dit Léon Chabbed, c'est que, un peu plus tard, mon père a fait un costume pour un gars du camp; et celui-ci l'a payé avec une pièce d'or».

Bientôt, à certaines heures, ils pourront sortir du camp. Léon Chabbert encore: «Ils venaient au village faire leurs provisions. Je me souviens d'un ancien colonel de l'armée républicaine... Il avait tombé son portefeuille à l'épicerie personne ne le lui a rendu».

Et le père Chabbert s'est fait un ami. «Il y en avait un qui était tailleur. Il avait trouvé du travail dans le camp, dit Léon. Alors, il venait chez mon père s'approvisionner en fournitures. D'ailleurs, celui-là, lorsque, plus tard, j'ai été prisonnier, il m'a envoyé un colis».

Il revient aussi à Léon Chabbertie souvenir de ce soir-là où ils avaient invité la population à venir danser. «Ils avaient monté un groupe de jazz».Il y a eu, aussi, le jour de la «corrida». «Ils en avaient organisée une. Le toro, (ou la vache) était noir et blanc. Je ne sais pas où ils l'avaient trouvé. Mais il n'était pas méchant; il suivait bien tranquillement comme un petit chien».

Et, progressivement, on démontera les baraques du camp. L'Etat rendra son terrain à monsieur Piquet. Non sans l'avoir, au préalable, fait labourer et semer.

Louis DESTREM.

—52→

LE NÉGOCIANT EN LAINE TROUVAIT QUE LES COMBATTANTS RÉPUBLICAINS BLESSÉS N'ÉTAIENT PAS HÉBERGÉS, À MAZAMET, COMME LE CONVENAIT. IL A PRÉFÉRÉ LES PRENDRE CHEZ LUI. |

| «J'ai vu mon père ouvrir sa porte aux blessés». | ||

Yves Vital fait jouer les grasses clé. Il dit: «Ils étaient là». C'est une très longue pièce où l'on stockait la laine. Le ciment du mur y est a nu. Les lattes du plancher de dessus y font le plafond. Aux parois -à hauteur de ceinture- on a fixé des bacs de bois tapissés de zinc. «Là, je crois qu'ils dormaient. Comme à l'étage aussi» dit Yves Vidal. «Ici, je crois que c'était l'endroit des pansements». Et, près d'une fenêtre, il croit qu'ils avaient posé le poste de radio. «J'avais même fait une réflexion un jour: «S'ils prennent la radio espagnole, ils ne vont entendre que Viva Franco et Arriba España; ça va les désespérer. «En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas cassé le poste».

A l'époque: lui; il avait 12 ans. Et, en plus, pensionnaire du lycée d'Albi. «Si bien que j'étais rarement à la maison.» Une maison, rue de la République, à Mazamet. La façade est perpendiculaire à la rue. Avec, devant, une longue cour, une pelouse, quelques arbres. Au fond, fermant l'ensemble, sur un étage, les bâtiments de stockage, Et, au-delà, un grand jardin. Avec, au bout, un mur. De l'autre côté du mur est la rue Houlès.

Les premiers sont sûrement arrivés le 13 février 1939; c'est ce que note Albert Vidal -le père d'Yves- dans son journal: «Un bon moment après l'arrêt du camion, cette masse grise et brune a un peu bougé. Ce n'est pas, comme il paraissait, un amoncellement de sacs vides. Ce sont des hommes.» Tous blessés. On les casera dans une usine plutôt délabrée, le Moulin de l'Houle.

Albert Vidal va les voir; peut-être entre autres, parce qu'il parle un peu l'espagnol. Son épouse aussi car elle se donne beaucoup à la Croix-Rouge. C'est ma mère, dit Yves, qui a fondé la première de la ville. Le soir, à table, Mme et M. Vidal parlent de tout cela. Lui, il retourne au Moulin de l'Houle. Devant le maire, il s'étonne que des hommes aussi atteints soient si piètrement hébergés. Le maire a, peut-être, un mot comme: «Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à les prendre chez vous». Albert Vidal le prend au mot.

La mairie, tout de même, fera arriver l'eau jusqu'aux dépôts d'Albert Vidal, montera des cloisons pour casser les courants d'air, mettra de quoi chauffer, installera des lits.

En mai 1939, d'autres encore viennent dans ce qu'on appelle maintenant «l'hôpital annexe» d'Albert Vidal. «La Voix libérale du Tarn» s'offusque et écrit quelque chose comme: «Des blessés de guerre? Pensez donc! Des malades vénériens au dernier degré qui ont attrapé ça dans les bordels de Barcelone!».

«La Dépêche» réplique: «L'arrivée récente d'un contingent de miliciens espagnols malades et blessés a suscité dans les organes réactionnaires et cléricaux locaux et régionaux des polémiques outrancières de nature à émouvoir la population de notre laborieuse cité. «Et la parole est donnée —53→ au docteur Paul Bonneville, le médecin de la Croix-Rouge.

Quelques uns des hôtes de «l'hôpital» d'Albert

Vidal.

(Photo communiquée par Mme Agnel)

Et l'on raconte aussi que les Espagnols, grimpés sur le mur de la rue Houlès, lancent des insanités aux dames qui passent. «Ce que je peux affirmer, dit Yves Vidal, c'est que mes deux soeurs -alors âgées de 15 et 18 ans- allaient leur donner des soins. Jamais ils n'ont eu une mauvaise parole ou un mauvais geste à leur égard. Quant à l'histoire du mur, je crois qu'ils disaient tout simplement bonjour aux filles».

Gisèle Agnel, aussi, le certifie: «A l'époque, j'avais 17 ans. Ma mère était amie de Mme Vidal. Toutes les deux étaient dans les oeuvres protestantes. Elle allait là-bas pour raccommoder leurs vêtements. Ils ont toujours été corrects.»

Albert Vidal, lui, est loin des ragots. Il va parier avec «ses blessés»; ils sont une bonne quarantaine. «Là-bas, dit l'un, j'étais officier». «Moi aussi», dit un autre. Et Albert Vidal, gentiment: «Pas étonnant que vous ayez perdu la guerre avec une armée où il n'y avait que des chefs!» A un autre, encore, un jour, il donne un costume. Que l'autre repasse, et sort avec, tout fier. Et Albert Vidal, dans un demi-sourire: «J'aurais pu encore le porter, ce costume.» Souvent à sa table, il invite Poco Marti-Linarès, un Valencien, un médecin. «Poco a appris à ma mère, dit Yves Vidal, toutes les recettes à base de riz: le riz à la boutifarre, le riz à la morue...». Paco se mariera avec une infirmière d'ici, Anette. «Le mariage, à Mazamet, fut tout simple.» On dit que lorsqu'il est retourné en Espagne. Paco a dû reprendre toutes ses études de médecine à zéro.

Yves -le gamin- s'émerveille, lui, des sauts que fait aux barres parallèles Rafael. Rafael dit qu'il est matador.

Parfois, dans la cour, devant la porte des Vidal, il y a des matchs de foot. «Il y avait un unijambiste qui se déplaçait avec des béquilles. Il a voulu taper dans le ballon. Il est tombé. Il s'est mis à pleurer.»

Et, dans le jardin, derrière, après qu'il a plu, ils sont tous à ramasser des escargots.

Il revient, aussi, à Yves Vidal le souvenir de celui-ci... «Il avait une partie du cerveau presque à nu, comme privé d'une partie de la boitte crânienne. Lorsque le docteur appuyait dessus, ça le paralysait d'une partie de son corps. Et ça faisait rire l'homme.»

Problème: un jour, un voisin de la rue Houlès frappe chez Albert Vidal. «Les waters de votre hôpital se déversent dons les égouts de ma rue. Ça remonte chez moi. Et l'odeur de vos réfugiés, c'est quelque chose!» Et puis, tous les matins, il y a un certain Biosca qui les réunit tous. «Celui-là, il leur faisait faire de la gymnastique.» Parfois, on entend des sons d'instruments qu'on accorde, d'harmonies que l'on cherche. «Il y avait un violoniste parmi eux. Un Estonien, me semble-t-il, un ancien des Brigades internationales... je sais qu'un jour, il est allé réparer le violon d'une gamine de Mazamet; il en a amélioré la sonorité.»

Cela a bien duré un an. Petit à petit, les blessés sont repartis. Un jour, Albert Vidal a reçu une lettre: «Quand j'ai quitté voire sainte maison, on m'a envoyé au camp d'Argelès où je suis tombé très malade de la poitrine. Je garderai gravé dans mon esprit votre noble nom. Puissiez-vous vivre bien des années pour le bonheur de l'humanité et puissiez-vous en jouir auprès de vos enfants». C'était signé: «José Canela qui occupait le lit nº. 2»4.

Louis DESTREM.

—56→

J'habitais, à ce moment-là, un petit village, la Palme, prés de Port-La-Nouvelle.

Une rumeur: un bateau de réfugiés espagnols vient de foncé droit sur la plage.

Une grande partie du village est, tout de suite, allée voir. J'étais là, moi aussi, avec mon père. La mer était démontée avec de grandes vaques, il ne faisait pas chaud.

La plage était noyée d'eau. Le bateau immobilisé, -ils étaient plusieurs dizaines- ils se sont jetés à l'eau. Ils avaient de l'eau jusqu'aux épaules, les hommes valides portant, sur leurs épaules, femmes, enfants, vieillards. Il y avait aussi quelques militaires qui ont été désarmés. Comme nourriture, ils n'avaient qu'une chèvre crue que j'ai vue sur le bord du talus; elle était complètement désossée.

Dans la petite gare ils ont été séchés, réconfortés et on les a fait manger. Un peu plus tard, des véhicules sont venus et les ont certainement menés dans des camps. Plus tard, j'ai vu le bateau planté dans le sable; c'était un bateau en bois. Il y avait un trou à l'avant, bouché avec une bâche. Voilà ce que j'ai vu. Je m'en souviendrai toujours. Je n'ai rien pu faire. Mais j'ai compris ce que pouvait être, à certains moments de la vie, la profondeur de la misère humaine.

André ROUBY, à Montaigu-de-Quercy.

Des enfants de Santander recueillis à Bordeaux. -Photo archives «La Dépêche»

Né le 3 juin 1931, j'ai été un jeune acteur de ces événements tristes et cruels.

Je suis né à Sabadell, ville à l'industrie textile florissante, à côté de Barcelone.

Ma famille paternelle était, elle, originaire d'une petite bourgade de la province de Lérida, nommé Tarrés.

Quels souvenirs m'a laissé cette guerre fratricide? Pêle-mêle l'incendie d'une église à côté de chez moi, le bombardement de Barcelone par l'aviation allemande, les restrictions alimentaires. Et puis un soir, mon père nous informe qu'il faut partir pour la France car les troupes fascistes sont aux portes de Barcelone, c'était en janvier 1939.

Nous avons entassé meubles et habits, dans un vieux camion datant de la guerre de 1914 au moins, avec des roues à bandages pleins, avec le frein principal à main à l'extérieur gauche du camion, il y avait donc à l'avant mon père, ma mère, ma soeur, mon aînée de six ans et moi- même. Je ne me souviens pas bien du trajet. Il faisait froid (car la cabine était en plein air ou presque). Il faisait nuit...

Nous couchions dans des fermes, sur de la paille. Mon souvenir le plus marquant fut le mitraillage du convoi par la légion Condor; mes parents me faisaient rempart de leurs corps couchés dans les fossés.

Et puis, nous arrivons au poste frontière de Port-Bou. Les gendarmes ne nous ont laissé passer qu'avec le strict minimum, une valise et un boluchon chacun; tout le reste, camion, meubles et habits, est resté avec beaucoup d'autres dans un champ, qui en était jonché. Mon père a été refoulé vers l'arrière...

Nous sommes passés, désemparés dans cette longue file de pauvres gens, qui avaient tout perdu, vers un centre sanitaire. Et de là, sur le quai de la gare, et entassés dans un train. Je me souviens d'un pont enjambant une grande rivière, j'ai su plus tard que c'était la Gironde à Bordeaux.

Terme du voyage, Rennes en Bretagne, dans un moulin.

Nous avons pu avoir des nouvelles de mon père. Après être passé par le terrible camp d'Argelès-sur-Mer, il a pu partir comme cuistot à Bram.

Et puis... et puis... Là, c'est une autre histoire. Mois quoi qu'il en soit, merci de tout coeur à la France qui est devenue mon pays.

José SEGUI, à Fenouillet.

On est en France... Il faut déposer les armes. -Photo archives «La Dépêche»

Je suis née en 1930, à Toulouse, mon père était espagnol, ma mère française. Pour des raisons familiales, en 1934, nous sommes allés vivre à Barcelone. Ma vie se déroulait dans le calme et le confort chez un oncle. Et puis, tout d'un coup, c'est l'agitation, on parle vite, on est pressé autour de moi. On ne comprend pas les adultes; surtout, à l'époque, on disait: «Les petites filles bien élevées ne parlent pas...». Ce que j'ai ressenti le plus fort, d'abord, s'a été le son des sirènes, puis un ciel éclairé la nuit, les avions et les bruits des bombes sur Barcelone. Et je me souviens qu'alors, j'allais me blottir dans les bras de mon oncle.

Ensuite, c'est la fuite vers la France.

En 1940, il faisait froid. Nous sommes arrivés à Paris. Nous habitions un petit hôtel et, ensuite, Billancourt ou mon oncle travaillait dans un restaurant. J'allais à l'école et, de nouveau, le —57→ son des sirènes... Mon oncle a dit: «Prison pour prison, il vaut mieux rentrer à Barcelone». Il n'avait jamais fait de politique; seulement, c'était un fonctionnaire de la mairie de Barcelone républicaine.

Nous avons pris un train pour Barcelone. Et, à 3 heures, des grands bruits à la porte nous ont réveillés et j'ai vue trois policiers en civil, emmener mon oncle...

En 1941, la famille décide de mon retour en France.

On m'avait promis qu'à sa sortie mon oncle viendrait me chercher. Il a passé un an en prison. Puis, la frontière étant fermée, il fallait attendre...

Aujourd'hui encore, quand j'entends parler de guerre, je me souviens d'une petite fille qui allait se blottir dans les bras de son oncle.

Ginette JUGE-BAROT, à Montauban.

Le «Cantabria», un bateau de réfugies, échoué

sur la plage de Lacanau.

-Photo communiquée par Mme

Planchier, de Plaisance du Touch

En 1936, les premiers réfugiés espagnols sont arrivés dans le village de mes grands-parents, dans le Midi.

J'étais une fillette de 6 ans. Les villageois disaient: «Ce sont des rouges...». J'avais déjà entendu ce qualificatif dans la ville où je résidais. Devant le portail d'une usine proche de ma maison, des ouvriers s'asseyaient par terre à l'heure de la pause, visages tachés de cambouis, casquettes sales, foulards rouges autour du cou... «Des rouges... ils sont dangereux...», murmuraient des voisins. Et nous, enfants, nous en avions peur et changions de trottoir...! C'était l'époque aussi des congés payés.

En 1939, enfant réfugiée dans le village de mes grands-parents, j'assistais à l'arrivée de la deuxième vague, plus importante, de réfugiés espagnols.

Nous étions en classe lorsque la rumeur circula dans le village: «les 'Espagnolasses' arrivent...».

Par familles entières, maigres, sales, fatigués, souvent en guenilles, baluchons enfilés sur des bâtons, ils furent répartis dans les villages. Ils durent se contenter de masures, d'un coin de grange ou d'étable, avec un peu de foin.

Les Espagnols étaient en général débrouillards, durs au labeur, bien qu'exploités par certains, travaillant pour quelques pièces et une soupe... Pas difficiles, ils s'installèrent, élevèrent volailles, chèvres, créèrent leur jardin, louèrent des champs. Grâce au patois local ayant beaucoup de similitudes avec l'espagnol, ils purent se faire comprendre.

Les jeunes filles étaient très jolies; une surtout, Gisella, belle, douce, sérieuse. Les garçons du village, et ceux d'alentour, se battaient pour obtenir un sourire, ou une danse, au bal, clandestin, du dimanche...

Le choix de Gisella se porta sur le garçon le plus charmeur, mais aussi le plus paresseux. Il lui fit une ribambelle d'enfants, puis disparut un beau jour... Gisella avait perdu sa beauté, sa jeunesse, son mari. Ses enfants l'épuisaient. Elle mourut de chagrin!

Un Espagnol, âgé, était lui, employé dans les champs, où sarclette en main, sous un soleil de plomb, l'été, sans droit de souffler, il titubait de chaleur et de fatigue. Alonso, c'était son prénom, vidait aussi pour le compte de son patron, les fosses d'aisance. A la pelle, il remplissait de vielles barriques, du mélange malodorant, qu'il allait ensuite, avec la charrette attelée des boeufs, vider dans les champs. Sous nos yeux ébahis d'enfants, Alonso trempait sa main dans chaque barrique... et goûtait...! «Bé...», disions-nous écoeurés. Il disait: «Si la merde est trop salée, elle n'est pas bonne pour les cultures...!»

La plus connue, Ria, arrivée à 18 ans, dans le village, y resta presque toute sa vie. Vive, brune, petite, yeux noirs en boutons de bottines, elle savait tout faire: couture, coiffure, cuisine, soigner gens et bêtes, etc. Aussi elle sut se rendre indispensable à tous, ne ménageant pas sa peine... Des personnes âgées reconnaissantes lui léguèrent leur maison. Cinquante ans après son arrivée, naturalisée française depuis longtemps, nostalgique de sa famille et de l'Espagne, elle regagna sa patrie. Elle nous manque, notre amie...

Christian DARDE, à Saint-Pierre-Toirac.

Un accueil sanitaire, parfois, à la frontière. -Photo archives «La Dépêche»

J'avais 24 ans quand j'ai franchi les Pyrénées pendant l'hiver 1939. J'étais avec mon frère de 21 ans. Nous mangions ce que nous trouvions dans les fermes abandonnées.

Nous voici tous entassés dans les camps. Les premiers jours, le sable nous sert de matelas. Puis, très vite, nous nous organisons. Avec des planches récupérées dans les baraquements, nous nous faisons des lits... Pour nous laver, pour nous débarrasser des poux, nous nous baignons souvent. La nourriture est très frugale. Tant la gale nous démange, nous allons en pleine nuit nous arroser aux pompes installées sur la plage. —58→ Après ces neuf à dix mois de promiscuité, nous partons en camp de travail à Fontenay-le-Comte. Mais les Allemands arrivent, nous revoilà sur les routes. Nous n'avions qu'une idée: «Repartir en Espagne»... Nous nous arrêtions dans les maisons pour manger, dormir; nous faisions de l'auto-stop. Un peu avant Bordeaux, nous prenons le dernier train pour Toulouse. A Toulouse, nous pensons prendre la correspondance pour Perpignan mais nous faisons erreur et le train nous laisse sur le quai de Martres-Tolosane. Nous voilà à nouveau à pied. Nous sommes quatre le long des routes nous sommes parfois insultés et traités de «soles espagnols»! Nous réussissons à traverser Saint Gaudens.

A Valentine, deux Espagnols réfugiés eux aussi nous apportent à manger et nous emmènent à Labarthe-de-Rivière. Les paysans ont besoin de main d'oeuvre, c'est la saison des foins et des moissons.

Pendant trois semaines, j'ai travaillé dans diverses fermes. Moi, cela me plaisait mais mon frère étudiant n'avait pas l'habitude de travailler aussi dur...

Un jour, le boulanger de Martres-de-Rivière, M. Estrampes, est venu me chercher pour travailler et m'héberger. Son fils était prisonnier. M. Estrampes s'est toujours interposé quand les gendarmes venaient me chercher et s'est toujours opposé à mon départ. Dans cette maison j'ai été ouvrier agricole puis apprenti boulanger. Il y a de cela cinquante-six ans que je suis en France. Entre-temps, j'ai été boulanger. Maintenant, je suis à la retraite et j'habite toujours dans la même famille chez la petite-fille de M. Estrampes. Je suis français et je remercie tous les Français pour la plupart très accueillants; même, si pour certains, je suis Mariano, l'Espagnol.

Mariano LAFUENTE, à Labarthe-Rivière.

Un garde-mobile très... paternel. -Photo archives «La Dépêche»

Je me souviens bien de ce jour, c'était un dimanche. Comme à son habitude, mon père était parti travailler au port de Barcelone; il était membre de la corporation de pilotes du port. Avec ma mère et mes quatre frères, nous étions à la maison. Vers 7 heures, nous entendîmes des coups de canon. Dès lors, les jours passèrent avec du bon et du mauvais, des victoires et des échecs des forces républicaines sur le front et des bombardements...

Au mois de mars 1937, nous en avons subi dix-sept.

En 1939, alors que nous vivions sur les quais du métro, notre appartement ayant reçu une bombe, la famille -mon père, ma mère et les cinq frères- décida de fuir. Mon père syndicaliste actif se savait condamné. Le 26 janvier, à 4 heures, un baluchon sur le dos, nous partîmes vers une terre d'accueil, la France.

Pendant quatre jours a pieds, en suivant la voie ferrée ou la route, nous marchâmes en direction de Port-Bou.

Après nous avoir été bloqués pendant deux jours à l'entrée du tunnel, les autorités françaises finirent par ouvrir, le 2 février, le col de Cerbère. Mon père retourne sur le front de Figueras, où il fut blessé. Avec ma mère et mes frères, nous fûmes transportés dans des wagons et conduits dans le nord de la France, pour jouir d'une semi-libérté dans des camps réservés aux femmes, aux enfants et aux vieillards.

André ZAPATA, à Ramonville.

La fuite, après le bombardement de Puigcerdà. -Photo archives «La Dépêche»

En 1936, j'étais élève à la pension des Dames de Nevers, rue du Tour, à Toulouse (donc pension religieuse). La supérieure a recueilli, gratuitement, deux gamines, réfugiées espagnoles. Depuis plusieurs années, le pensionnat avait trois élèves de nationalité espagnole. Et, tout naturellement, ces élèves ont accueilli les deux petites réfugiées qui ne parlaient pas français. Que se sont-elles dit? Mystère, mais les réfugiées se sont ruées toutes griffes dehors contre une de leur compatriote. Il fallut les séparer. Les deux plus grandes ont parié sec et serré dans leur langue et tout rentra dans l'ordre.

Mme DENAT, à Deyme.

—59→

Je suis née en Aragón dans un petit village nommé Abiego, entre Huesca et Barbastro.

En 1936, j'avais 10 ans.

Mon père cultivait ses terres et nous vivions des produits des récoltes. Notre pain était fait avec notre blé; mon père buvait le vin de ses vignes et nous allions chercher l'eau à la fontaine du village.

Peu à peu, la peur a envahi notre village.

Un soir, à la tombée de la nuit, le ciel était rouge incandescent, mes parents nous ont dit que nous allions partir dans les montagnes pour nous mettre à l'abri.

Nous commençâmes à marcher en file avec quelques bêtes et des chariots transportant quelques provisions, les personnes malades et fatiguées. C'était comme une procession de semaine sainte, mais sans vierges ni cantiques.

La longue file humaine marchait toute la nuit et s'agrandissait et s'allongeait au fur et à mesure qu'elle avançait vers la frontière.

Nous arrivâmes dans la vallée de Benasque. Il n'y avait plus de chemin mais des sentiers. Nous laissâmes le bétail, les chariots et les provisions. Il faisait très froid, nous fîmes des trous dans les couvertures pour passer la tête et garder un peu de chaleur.

Et tout à coup je me rend compte que j'avais laissé ma poupée qui m'accompagnait depuis le départ de chez moi. Je redescendis, traversai à nouveau le ruisseau pour aller la récupérer. Certains s'aperçurent que j'étais redescendue, ils vinrent me chercher et me promirent qu'ils m'en donneraient une poupée plus belle en France. Cette promesse fut tenue.

María OLIVEROS-CASTAN, à Toulouse.

Dans les villages conquis pas les nationalistes, le

nom du Caudillo aparaît, même, sur les arbres.

-Photo archives «La Dépêche»

Le 26 avril 1936, j'ai pu voter pour le Front populaire. J'étais à l'EN et j'habitais Saint-Martory.

Le dimanche 18 juillet nous rendant à une manifestation à Saint-Gaudens, nous avons appris avec les rares postes de radio existant que Franco réalisait un «putsch».

J'ai vu à Toulouse des volontaires pour les Brigades internationales. Collecte de fonds et médicaments... Et Barcelone tombe en janvier 1939. Mon régiment est envoyé à la frontière pour accueillir les réfugiés. Dans la neige arrivent soldats, femmes, enfants!

A Saint-Martory, un jour de match de foot, passe lentement sur la voie ferrée un train transportant des rescapés de l'armée républicaine. Un spectateur déclare: «A coups de fusil, on devrait les accueillir!» Les gens présents sont outrés!

Malheureusement, nous devions, neuf mois plus tard, comprendre encore mieux quand, fin août 1939, nous sommes partis à la «drôle de guerre». Puis en mai-juin 1940, lorsque mes milliers de camarades et moi, avons fait à pied, affamés, apeurés, le chemin de la Seine à l'embouchure du Rhin pendant dix-neuf jours, nous en avons vu de la pagaille, des brutalités, des victimes...

C'est alors que m'est revenue à la mémoire une déclaration du lieutenant qui lançait, dans des manoeuvres pourtant impeccables, au peloton préparatoire: «Ça ressemble à Puigcerdá, ici!». Il fallait voir notre armée en déroute, comme toute armée dans cet état...

En 1945, nous retrouvâmes à Saint-Martory, dans les fermes, la plupart des républicains espagnols qui n'avaient pas oublié.

G. CHOURREAU, à Toulouse.

«Le Camp d'Argelès» dessin de Félix Allué,

de Goussainville.

(Communiqué par Mariano Bernal,

de Plaisance du Touch)

Nous habitions Bilbao. Mon père travaillait aux fourneaux d'acier: maman aussi travaillait; ma grand-mère s'occupait de nous. D'Espagne, je n'ai gardé que le bruit des sirènes annonçant les avions qui venaient bombarder.

Mon père était parti au front. Un soir, il arriva et dit à maman de prendre quelques vêtements afin de passer la nuit dans le refuge. Les combats étaient de plus en plus intenses. On ne devait plus revenir à la maison. En pleine nuit, on nous fit embarquer vers Santander, sur un petit bateau de pêche. Nous étions si nombreux qu'à tout moment il risquait de chavirer. On arriva à Santander; la guerre était passée par-là. Maisons écroulées et personne dans les rues. La Croix-Rouge nous distribua des couvertures et du fromage de Hollande. Ce sont les seuls souvenirs que j'ai gardés. Nous sommes restés deux mois, puis, un jour, mon père revint du front. C'était pour nous dire que nous embarquions vers la France.

Cette fois-ci, c'était dans un grand bateau; il était anglais. En pleine mer, on nous envoya des coups de canon... C'était la panique générale, les gens hurlaient de peur.

Aurore RODRÍGUEZ, à Toulouse.

—60→ —61→ —62→

Je suis née en Aragón. J'avais 11 ans lorsque la guerre civile a éclaté. J'avais mère, père, soeurs et frères. Le 13 février 1937, ma mère a été tuée au bombardement du bateau «Canarias y Baleares», à Barcelone. Elle avait 39 ans. Ma soeur cadette avait 19 mois. Le 6 novembre 1937, au premier bombardement de Barbastro, mon frère José a été tué par une bombe incendiaire le jour de ses 17 ans.

Le 8 avril 1938, les cloches sonnent. «Ils arrivent!». Nous étions à table, nous sommes partis à la dérive vers la France... Arrivés, nous, enfants, avons été séparés de mon père, malade de chagrin. Lui, il a été interné à Saint Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales.

Et nous les enfants, à Lacavant-de-Pavie, dans le Gers.

Nous étions parqués, femmes et enfants; moi au troisième étage. Je montais mes frères par une échelle. Un sac de paille pour chacun nous a été attribué.

Fin 1939, on nous communique que nous devons partir soit pour la Russie, soit pour l'Espagne, soit le Mexique. Mon père, à cause de la langue, a opté pour Mexico. Contre-ordre: quelques familles sont dirigées vers L'Isle-Jourdain.

Je trouve sur mon chemin des personnes qui m'ont fait travailler dur pour un pot de confiture. J'ai trimé pour élever mes frères et soeurs. Mais j'avais ma prière à moi: «Il faudra que la vie te rende ce qu'elle t'a pris». J'ai eu un petit commerce: avec mon sérieux, je me suis fait une clientèle. J'ai ma maison, mon confort... Mois ma vie se finit bien tristement parce que j'ai trop souffert et il y a des blessures qui ne guérissent pas. J'ai trouvé des gens bons mais aussi les autres, que je veux ignorer. Puisse ce témoignage vous servir car je pleure de peine.

Aurélie GUARUE, à l'Isle-Jourdain, Gers.

Le premier repas... depuis longtemps. -Photo archives «La Dépêche»

Il me revient en mémoire la venue en Algérie de nombreux réfugiés espagnols chassés par la guerre. Un très important camp fut érigé près d'Alger, à Foukomarine. Tout enfant, je pouvais entrer dans ce camp, m'amuser avec les enfants de mon âge et il me revient à l'esprit l'amabilité et la gentillesse de ces personnes qui, dès leur arrivée, se sont mises au travail pour la fabrication d'espadrilles en toile et de vannerie. Et qui ont aussi donné un formidable coup de main à l'agriculture. Aide énorme en raison de la pénurie d'hommes mobilisés.

Je peux donc certifier que la venue en Algérie d'un tel exode fut bénéfique pour nos départements d'outremer.

Marc PÉREZ, à Rouffiac-Tolosan.

Né en 1929 à Valjunquera, province de Terral. Partis en 1938 avec des mulets, des bagages et un peu d'argent, mon père, ma mère, mon frère âgé de 2 ans et moi-même, 9 ans. Itinéraire: Gandesa, Mora-del-Ebro, Vich...

Aux environs de Manresa, mon père a été mobilisé. On nous a volé les mulets; une grosse partie des bagages a disparu. Un rapide au revoir à mon père et nous avons repris la route. Ma mère, mon petit frère sur le dos, et quelques bagages à la main et, moi, deux couvertures attachées sur mon dos.

A Prats-de-Mollo, recensement et premiers soins, repas chauds et un peu de répit. Nous avons été transférés à Amélie-les-Bains, de là, à Argelès-sur-Mer. On nous désigne un baraquement en bois. A l'intérieur, rien, si ce n'est du sable. Ma mère désigne un coin et nous passons à terre tout notre barda.

La nourriture était très mauvaise mais meilleure que sur les routes. Pas d'école, rien pour apprendre le français.

Début 1939, un gendarme nous annonce que nous allons être déplacés.

Nous récupérons bagages et objets et nous voilà chargés sur des camions vers une gare dont je ne sais pas le nom. Sur les banquettes des wagons dans lesquels nous sommes montés, il y avait du lait en boîte, de la nourriture et des boissons, sur les banquettes.

Le trajet: Nîmes-Lyon-Le Creusot et Saint-Sernin-du-Bois (Saône-et-Loire)...

Installés dans une grande maison.

La commune nous donnait des bons d'achat pour la nourriture; les habits et linge nous étaient donnés par la population très généreuse. Ma mère a trouvé du travail dans une famille, nous étions nourris tous les trois à midi, le soir nous rentrions au local collectif. Je me dois de dire que cette famille s'appelait Cottin, famille que je n'oublierai jamais. Un jour, tout s'est écroulé. Le secrétaire de mairie nous a réunis, nous a annoncé que nous devions partir dans le Midi pour les vendanges.

Nous avons fait le même voyage mais dans l'autre sens.

Hippolyte HERRERO, à Bagnac-sur-Célé.

A peine arrivés en France après des journées de marche et de galère, on nous «embarqua» ma mère, ma soeur et moi vers un camp. Mon père lui se retrouva à Saint-Cyprien, et nous, en Charente.

Nous avons été traités un peu comme du bétail que l'on parque dans des enclos. Baraque en planche et partout fil de fer barbelé et gardiens armés!

Nous retrouvâmes mon père —63→ à Villefranche. Nous arrivions dans une ville où il fallait tout recommencer et surtout à apprendre le français.

Mon père avait trouvé une maison où il n'y avait rien dedans. Au départ, nous dûmes nous contenter d'une caisse comme table et d'une valise en bois comme siège. Pour dormir, c'était par terre sur une vieille couverture. Par la suite, mon père trouva du travail. Nous louâmes des meubles et autres choses à des gens qui profitaient de notre misère, quand nous pûmes les acheter, nous les avions déjà payés au-delà de leur valeur!

Pour moi tout cela fut très pénible. Puis nous étions souvent insultés, toujours les mêmes mots: «Sales Espagnols, vous venez manger le pain des Français». Les coups de poings pleuvaient souvent à la sortie de l'école.

Gregorio ARRIBAS, à Villefranche-de-Rouergue.

C'était en juillet. J'étais toute petite. Dans la propriété de mon grand-père, nous nous promenions. Voilà que Tobbie, le chien, inquiet, lève la tête.

Et, là-bas, noires dans le ciel bleu de l'été, de grosses choses, lourdes, m'intriguent: «Dis, Parrain? Qu'est-ce que c'est?» «Ce sont des avions. Ils vont bombarder l'Espagne».

J'ai eu peur.

Les réfugiés... surtout pour moi, ce sont des enfants qui sont venus à l'école, des prénoms nouveaux: Luis, José, Pepita... Nous nous entendions fort bien. Dans les fermes, dans les maisons, des grandes personnes venaient nous aider.

Petit à petit, nous avons appris à nous comprendre, à communiquer.

Andrée LASSERME, à Auch.

J'avais trois ans lorsque la guerre civile a éclaté.

Je suis née à Madrid. Mon père était au front. Maman se retrouvait, donc, seule avec quatre enfants en bas âge et sans argent, ayant perdu son petit commerce. Jusqu'au jour où elle fut obligée de sortir de la capitale pour aller glaner dans les champs et nous donner pour toute nourriture les grains de blé qu'elle avait ramassés, passés au moulin à café et réduits en bouillie... Puis vint le jour où il n'y eut plus de grains...

En 1939, ma mère décida de fuir...

On nous dirigera vers Granville (département de la Manche). Là, mon petit frère mourut. Quelques temps plus tard, maman donna le jour à son cinquième enfant. Dans cet hôpital, elle fut maltraitée par des religieuses sons pitié qui, face à cette souffrance, devant une mère en pleine détresse, ne trouvèrent rien de mieux, pour la consoler, que de lui dire en plein visage: «Vive Franco!».

Manuelo CHIVA, à Toulouse.

J'avais 5 ans et demi quand la guerre civile se déclara.

Du plus profond de mes souvenirs, je ne vois et je n'entends que les balles qui sifflent et l'affreux bruit des bombes. Une cousine de mon âge et sa maman, mortes lors d'un bombardement dans notre petit village de l'Aragón, et puis l'exode, cette fuite sans fin, vers la Catalogne. Marcher la nuit, s'arrêter le jour, et le grand souci des parents: trouver de la nourriture. Après quelques temps à Cambrils, une autre course vers la frontière, et le 4 février 1939, l'arrivée en France.

Beaucoup de détails m'ont été racontés par ma mère, mais je me souviens très bien de notre arrivée à Perpignan. On nous a donné une assiette de riz et une tranche de pain blanc.

Mon père est dirigé vers un camp; ma mère et moi dans le Jura.

Mme POUCHIEU, à Agen.

J'habite Montauban où je suis né; je suis membre actif d'une société de gymnastique de mon quartier: «La Vaillante laïque ville bourbonnaise».

Dans le deuxième trimestre de 1938, je vois arriver les premiers réfugiés. Nous les recevons du mieux que nous pouvons en les logeant, notamment chez des particuliers. Eux, comme ceux que nous recevrons en 1939, bénéficieront d'actes de solidarité et de sympathie des comités d'aide aux réfugiés mis sur pied dans tout le département, à la hâte.

Je me souviens aussi des démarches entreprises par les députés de l'époque, M. Marcel Guerret, habitant Montauban, bien que député de la circonscription de Castelsarrasin, pour rapprocher les familles et les démarches d'Allamelle et de Rouère, secrétaires de la CGT, pour leur trouver du travail et des placements à la compagne.

Louis OLIVET, à Orgueil.

Le colonel danois Lunn, reponsable de la commission

de Non-Intervention,

fait ses adieux aux officiers du 24me

régiment d'artillerie de Tarbes.

-Photo archives «La

Dépêche»

J'avais 11 ans en 1938 et j'habitais Novarrenx.

De la guerre d'Espagne, j'entendais parler, mais vu mon âge, sans trop comprendre.

Deux choses m'ont frappé le bruit du canon qu'on entendait très bien et, ensuite, la construction du camp de Gurs. Ce camp, durant l'été, nous allions le voir construire. C'était, tous les dimanches, la promenade, en longues files, des familles. Nous apportions des boissons et des oranges.

Il y a, aux abords de ce qu'était ce camp, un cimetière où quelques tombes témoignent du passage de ces réfugiés.

J. LABOURDETTE, à Marmande.

—64→

J'avais 10 ans en 1939. Ma mère, revenant d'une foire à Gramat, nous avait annoncé que des réfugiés espagnols étaient arrivés au chef-lieu de canton. Ils étaient logés dans une grange appartenant à M. Puybaret. Plus tard, mon père, qui était maire de la commune voisine, de Couzou, nous a appris qu'ils devaient être répartis sur les diverses communes du canton.

Nous avons reçu quatre personnes, une dame âgée, deux autres d'une quarantaine, prénommées Carmen et Elisabeth, et un gosse de 10 ans, prénommé Jésus (on prononçait «Résous»). Elisabeth parlait correctement le français, Carmen un peu moins, Jésus l'apprenait et la grand-mère pas du tout. Quelque temps avant, à la fin de la messe, le curé avait demandé à l'assistance de dire un «Notre Père» et un «Je vous salue» pour que «Franco gagne vite la guerre». Ma mère avait grimacé et lorsque mon père l'avait appris, il avait répondu par un retentissant juron... en patois.

Quelque temps après, cette famille fut repatriée en Espagne et nous n'en eûmes aucune nouvelle.

Chez le marchand de bois du village travaillaient quatre Espagnols, trois bûcherons et un charbonnier de bois. Quelques jours après, celui-ci trouva une maison, fit venir sa femme et ses deux filles. Il s'avéra qu'il était aussi horloger et son épouse couturière. Les trois bûcherons vivaient ensemble et restèrent jusqu'après la fin de la guerre. L'un d'eux réussit à faire venir sa famille d'Espagne.

Une de ses petites-filles est aujourd'hui doctoresse. Les deux filles du charbonnier se marièrent à des Français.

Odet BAZALQUES, à Cahors.

Octobre 1936. La rentrée des classes. Mon père a pris la décision de me faire poursuivre les études à l'école primaire supérieure d'Orthez. Je faisais partie des internes.

Certains d'entre nous étaient sérieusement engagés dans leurs opinions. Ils m'apprirent ainsi des chants révolutionnaires que nous entonnions lors de nos promenades.

Dans l'internat, pas de cigarettes. Pourtant, j'ai connu un collecteur de rubans de paquets de cigarettes. Selon le nombre, qui devait être le plus élevé possible, il lui était possible de faire parvenir à ses amis combattants espagnols un contingent de tabac. Je peux assurer qu'ils ont dû en recevoir, les républicains, de ces cigarettes, car tous les élèves participaient à la collecte!

Je me souviens d'un dimanche, à 8 heures. Nous nous rendions au petit déjeuner. Le directeur, M. Helle, nous parla d'un ton grave... Un train venait d'arriver.

«Ce sont des combattants républicains espagnols et notre solidarité exige que nous leur portions secours». Au point où nous étions, il n'y avait qu'un moyen, d'autant plus que ce jour-là étant un dimanche, tous les magasins étaient fermés. En peu de temps, les plus grands d'entre nous aidèrent à transporter toutes les réserves que possédaient les caves de l'établissement: pain, conserves, boissons, etc.

Voilà comment les pensionnaires d'une école d'Orthez ont porté assistance aux réfugiés, se privant de repas durant un dimanche.

Pierre CASASSUS-BUILHE, à Aureilhan.

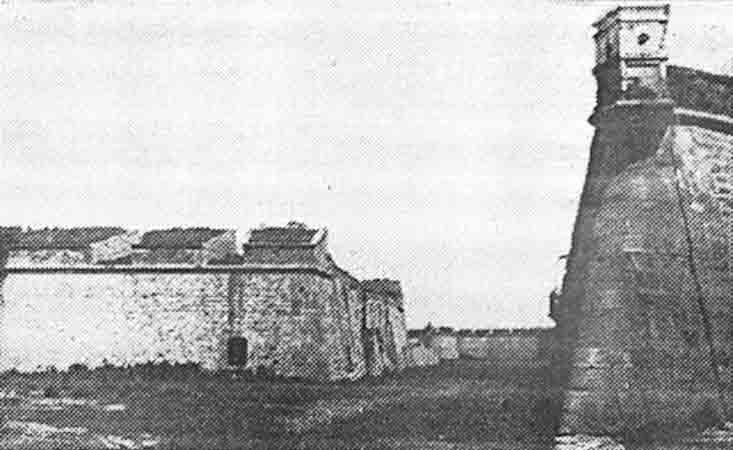

Le fort de Montjuïc, à Barcelone, où

de nombreux républicains ont été exécutés,

dont Lluis Companys, le président de la Generalitat

de Catalunya.

-Photo archives «La Dépêche»

Je suis né à Alger en 1912. Tout d'abord, cette phrase à la radio, chaque soir à heure fixe, dès 1936, en provenance d'un poste émetteur de la Vieille Castille. «Aquí Radio Verdad». Une voix très jeune qui poursuivait: «¡Arriba España, viva Franco y viva España!» Pendant trois ans, nous l'avons entendue.

J'habitais à Alger sur les quais du port. Nous avons été attirés, un beau matin, par la présence d'un cargo espagnol amarré, quai de Dunkerque, contre la centrale électrique SAEF. Il s'appelait «Le Marc Arribe».

Il demanda le droit d'asile portuaire; il resta là dans ce coin...

Tant que l'équipage eut à son bord de quoi subsister, les marins ne descendaient guère à terre. Lorsque la disette se fit sentir, plusieurs marins mirent pied à terre.

Passant devant chez nous régulièrement, nous avons fait la connaissance du chef mécanicien-électricien du navire. Un grand blond, très courtois et poli, c'était des «buenos5 días» et des «buenas tardes». On devint vite amis. Je me souviens qu'il dépanna deux ou trois fois notre vieux poste de TSF Philips-Radiola.

Notre ami l'électricien s'appelait López. Il nous dit avoir joué, étant jeune, au football à l'Atlético de Bilbao.

Ce garçon finit par trouver un emploi sur les quais. Il devint électricien auto dans une importante entreprise de transports.

Notre électricien fit, avec le personnel de cet établissement, un championnat corporatif de foot, je crois, en 1937. Il joua même dans un grand club de la banlieue algéroise, l'Olympique d'Hussein-Dey. Fut même vainqueur de la Coupe de l'Afrique du Nord après avoir battu le Stade Athlétique de Marrakech, marquant lui-même un but.

J. CARCENAC, à Villeneuve-Tolosane.

—65→

En août 1936, j'avais 8 ans. Chaque année, ma famille louait une villa à Lacanau-Océan, dans les pins.

Cet après-midi d'août 36, la plage était pleine de monde, comme à l'accoutumée et, stupéfaits, nous regardions arriver droit sur la plage un gros bateau. Cette énorme carcasse s'est échouée sur le sable.

Ces pauvres gens, passagers et équipage, fuyaient la guerre d'Espagne. Sur la plage, tous, grands et petits, après l'affolement du moment, coururent pour voir de plus près. Nous vîmes des personnes fatiguées, hébétées, qui pleuraient. Ce qui m'a frappé, c'est une petite fille, à peu près de mon âge, avec son grand-père blessé. Elle me regardait et il faut dire que j'avais mon goûter à la main. Instinctivement, je le lui ai donné.

Suzanne PLANCHER, à Plaisance-du-Touch.

J'habitais San Sebastián. J'avais 6 ans quand la guerre civile a éclaté. Mon père, de par ses activités politiques, savait que les fascistes se préparaient à anéantir la République.

La Navarre a été acquise aux rebelles sans mal mais le reste du Nord tenait bon. Les fascistes sillonnaient la ville de San Sebastián en voiture tirant à vue.

Les hommes étaient tous dehors pour défendre nos libertés. Vainqueurs de cette première épreuve, nous devions par la suite lâcher du terrain... Avec ma mère et mon frère, nous avons dû nous réfugier à Bilbao. Mon père restait au front. Cependant, un soir, il vint nous voir: «Les enfants doivent partir, peut-être ne les reverrons-nous jamais, mais ils doivent vivre.» C'est ainsi que nous embarquions à Santander, débarquions à Bordeaux. En chemin de fer, nous avons rejoint Agen où la colonie a été installée à la Bourse du travail, rue Montesquieu.

Marie-Louise GUY, à Damazon.

La guerre est passée... -Photo archives «La Dépêche»

Mon père était un Catalan de Girona. Il résidait alors à Perpignan où il avait épousé une Catalane française, ma mère. En 1936, il s'engagea dans l'armée loyaliste. Ma mère et moi le suivîmes à Barcelone.

Barcelone, la puissante cité: les queues pour le pain. La gentillesse des gens vis-à-vis des «foresters» que nous étions, ma mère et moi, quoique Catalans. Les nuits dans les caves à cause des bombardements.

Ma mère et moi mis dans le train par mon père, un mois avant la déroute.

Mon père qui passe la frontière sans problème, grâce à sa carte de séjour. Qui trouve refuge auprès de mes grands-parents maternels. Et la maison de mes grands-parents jonchée de matelas où couchent les évadés des sinistres camps de réfugiés. Mon père qui secourt ses amis de lutte, ses cousins ou neveux, qui ne cesse de courir des camps à la maison, de la maison aux camps. Les mois et les mois passés à réunir les familles disloquées. A faire retrouver au mari la femme, à la femme le mari.

Pendant ce temps, stupéfaite, la population de Perpignan découvre, exposés sur un terrain vague du Champ-de-Mars, les débris de l'armement espagnol qui ont pu passer la frontière: tanks pitoyables, auto-mitrailleuses lamentables, canons rouillés...

Gérard GELI, à Lavour.

A la gamelle... sur les chemins de l'exil. -Photo archives «La Dépêche»

Le 29 janvier 1939, au soir, j'arrivais à Prat de Mollo. Puis à Arles-sur-Tech où on nous cantonna, à la belle étoile, sur le terrain de football, sons couverture, par une nuit de grand froid. Ensuite, cap vers Argelès, à pied, depuis la gare, escortés par des gendarmes à cheval. Nous étions les premiers à pénétrer dans ce camp. Comme logement: deux baraques à gauche, à l'entrée, pour les blessés; les autres sur le sable, séparés par des piquets de bois et du fil de fer barbelé.

Comme il faisait froid, nous brûlâmes tous les piquets. Quand la fatigue se faisait sentir, on creusait un trou dans le sable pour se protéger du vent, une couverture par dessus si on en possédait une et un peu de sable pour éviter la rosée.

Une fois dans le camp civil 22 du même village, nous pûmes sortir dans les champs récupérer des bambous, des branchages et de l'herbe pour construire une cabane. Pour faire nos besoins, c'était le bord de mer. Nous cuisinions nous-mêmes dans des boîtes de conserves que nous donnait l'intendance.

D'Argelès, nous passâmes au Barcarès, le 5 mai. Là, c'était nettement mieux: des baraques en bois, mais pour dormir, le sable. J'en sortis le 17 décembre 1939, pour travailler dans les mines du Gard où je restais jusqu'au 22 octobre 1942.

J'arrivais comme je pus à Mons, en Haute-Garonne, en tant qu'ouvrier agricole. Je n'ai plus quitté la région.

Clément LENCINA, à Cornebarrieu.

—66→ —67→ —68→

J'allais sur mes 9 ans. Dans le village, à Sauzet, dans le Lot, nous avons été avertis par le roulement du tambour du garde champêtre. Il nous a annoncé l'arrivée de familles de réfugiés espagnols et qu'il était de notre devoir de se préparer à les accueillir. Quelques jours plus tard, sur la place de l'Eglise, M. le maire et son conseil municipal avaient fait dresser des tréteaux et des bancs, tout cela pour permettre de servir une collation à l'arrivée de ces familles. Une partie de la population du village était présente, très émue.

A l'heure précise, un camion de l'armée arrive et descendent quatre à cinq familles. Je me souviens de leurs prénoms: Lola, Paquita, Celia... Toutes ces personnes ayant comme bagages une toile nouée aux quatre coins avec comme contenu quelques effets ou bibelots. De ces personnes ou de ces bagages se dégageait -cela nous avait frappés, à nous les jeunes- un parfum, une odeur de leur région, de cette terre, du côté de Barcelone.

Robert PECOULT, à Ramonville-Saint-Agne.

Deux femmes

d'Irún qui avaient crié «Vive les nationalistes

basques!»

ont été tondues par les phalangistes.

-Photo archives «La Dépêche»

Comme beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants, nous avons été obligés de traverser la frontière. Aidés par un directeur de lycée, nous avons échoué à Puigcerdá. Après avoir franchi la frontière, nous étions attendus par la Gendarmerie française qui nous désarma et qui manifesta à notre égard une certaine méfiance. Puis, ils nous ont rassemblés et amenés jusqu'à la Tour de Carol, nous confinant dans un terrain, près de la gare.

Nous n'avions pas de lieu où nous abriter pour éviter les intempéries de ce cruel hiver de 1939.

On nous proposait de rentrer dans la Légion étrangère pour «améliorer» notre situation. Ceux qui refusaient, comme moi, cette offre devaient attendre trois ou quatre jours jusqu'à ce qu'un camion vienne leur jeter de la nourriture.

Puis, un jour, ils nous ont amenés à la gare où ils avaient aménagé des wagons afin que l'on puisse passer des nuits décentes. Pour ce qui est de la nourriture, ils distribuaient du riz et de la morue. Mais nous n'avions pas les moyens nécessaires pour les cuisiner.

Raymond MARTY, à Saint-Girons.

Le 2 février 1939, jour du bombardement de Figueras, ma mère, ma soeur et moi nous nous trouvions sous les bombes.

J'étais tellement traumatisée que, là, mon souvenir estompe. Je me rappelle seulement avoir vu des colonnes de gens, comme nous, tristes et malheureux, avancer, fuir, courir vers la frontière française toute proche, qui, avec mes yeux d'une enfant de 12 ans, m'apparaissait loin, très loin, inaccessible.

En très peu de temps, là, nous avons vu tout un peuple, droit et fier, devenir un peuple affamé et en guenilles, cherchant chacun à sauver sa peau.

Mon père était retenu au camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Il y contracta le typhus.

Las de tant souffrir, il rentra en Espagne, encouragé par la Phalange. Et pris par la Phalange, il fut interné dans une prison à Tarragone pour le seul motif d'avoir passé la frontière avec les «rouges».

Le mot «rouge», chez nous, on ne connaissait pas; on ne savait pas tout ce que ce mot contenait de sous-entendus.

Marie LAFFORGUE, à L'Isle-Jourdain.

Natifs de la province de Teruel, nous avons passé la première année de la guerre au village. Nous n'allions plus à l'école.

Un jour, entendant un avion, notre grand-mère et deux autres femmes se mirent à l'abri derrière un olivier. Le silence revenu, notre grand-mère se lève, appelant ses compagnes. Elles restent au sol, elles avaient été touchées à mort.

Durant ce temps, notre père Aniceto et ses quatre frères étaient partis sur le front d'Aragón. Au bout de quelques mois, malade, il revint au village et assura les fonctions de maire, ayant à faire preuve de beaucoup de diplomatie pour contenir les exactions des plus extrémistes qui n'hésitaient pas à exécuter sommairement certains notables du pays qui n'étaient pas du même bord qu'eux.

Les troupes franquistes avançant, nous dûmes quitter notre maison.

A la fin des hostilités, notre grand-père Esteban sera condamné à vingt ans de prison avoir donné cinq enfants à la République. Il restera huit ans dans les prisons d'Alcaniz, soutenu et ravitaillé par notre grand-mère qui n'hésitait pas à parcourir à pied les 25 km qui séparaient Alcaniz de notre village.

Nous voilà sur les routes, mon père, ma mère Maria et ses quatre enfants: Esteban, 14 ans, Joaquín, 11 ans, Manuela, 9 ans, Libertad, 7 ans. Cette dernière était juchée et attachée sur notre mulet avec pour tout bagage deux valises et un baluchon. Nous avons parcouru 120 km nous jetant, affolés, dans les fossés lorsque les avions nos prenaient pour cible. Et il fallait détacher Libertad de sa monture. Mon père y arrivant difficilement, aux cris de ma mère: «¡Me la van a matar!»

Nous arrivâmes enfin à La Riba, village pas très loin de Valls, en Catalogne.

Puis ce fut Barcelone. Couchés à même le sol dans les couloirs du métro avec l'odeur nauséabonde de l'urine et des excréments. Nous reprîmes de nouveau —69→ la route. Exténués, affamés, nous léchions l'huile des boîtes de sardine que les gens jetaient.

Notre frère Esteban, de rage, avait jeté dans le ravin notre dernière valise.

Enfin, nous arrivons en France, sales, couverts de poux. On nous fait poser notre baluchon et on nous donne du lait chaud et un morceau de pain blanc. Au moment de repartir, notre baluchon a disparu. Nous rentrons donc avec, pour seul viatique, une cuillère en argent gardée dans une de nos poches, symbole pour notre mère, d'une sorte de richesse pouvant servir de monnaie d'échange. On nous a conduits jusqu'à Mauriac, dans le Cantal.

Notre père est interné au camp d'Argelès.

Peu de temps après, la famille s'est retrouvée à Bruquières.

Joaquín, Manuela et Libertad SIRACH, à Lévignac.

Je m'appelle María Biencinto. Je suis née en 1933. Nous sommes en 1939.

Mon père était lieutenant des carabiniers à Colella de Polafrugell, petit village de bord de mer.

Depuis quelque temps, nous entendans les bombardements au loin. La maison est située sur un rocher, une plage de chaque côté. Mon père, avec d'autres personnes, avait fait un refuge à même la roche.

Fin janvier, les bateaux commencent à bombarder. Mon père nous emmène au refuge. Une bombe atteint la plage et ma soeur aînée est enfouie dans le sable. Mon père la sauve mais elle restera marquée à vie.

Une nuit, mon père décide de nous faire partir pour la France. Ma mère entasse le nécessaire et nous voilà quittant le village sur une charrette tirée par un cheval.

Nous traversons un ruisseau en cru, la charrette se renverse et mon frère qui a un mois et quelques jours est emporté par les eaux glaciales. Mon père se lance à son secours: ça lui vaudra une pneumonie.

Mon père nous accompagne jusqu'à la frontière. Ma mère, pour ne pas nous perdre, nous attache à sa ceinture, le dernier dans les bras. Les Français nous faisaient tout jeter dans les fosses pour ne garder que le strict nécessaire. Les fosses dégorgeaient de meubles, vêtements, chaussures. J'avais même vu une machine à coudre.

Nous avons été trimbalés de camp en camp.

Nous chantions une chanson qui commençait par: «Entre altos Pirineos nuestro campo allí se ve, en une hermosa llanura, nuestro campo de Noé.»6.

Entre-temps, papa avait fui l'Espagne. Il a été amené pour travailler aux mines du Val de Burat à Marignac. Ainsi, il pouvait faire sortir sa famille.

Nous arrivons à Saint-Béat dans une pièce qu'il avait louée. Il n'y avait ni eau ni cabinet ni lumière. On allumait avec des lampes à carbure. Il faisait un froid à ne pas mettre un chien dehors. Plus d'un mètre de neige. Rien pour se chauffer, en guenilles, pieds nus.

Dans les murs, il y avait plein de punaises, des gros rots et un seul lit pour tout le monde. Alors, nous sommes allés ramasser des boîtes de conserve toutes rouillées à la Garonne pour servir d'assiette et manger avec les doigts.

On allait à l'école. Personne ne nous aimait. On était mal habillés, pieds nus et on disait qu'on avait des poux. On nous surnommait «les petits Espagnols de derrière la halle». Nous n'avions même pas de prénom.

María BIENCITO, à Saint-Laurent-de-Neste.

Les exilés bien encadrés, dans les Pyrénées. -Photo archives «La Dépêche»

Je n'ai pas vécu directement la guerre d'Espagne mais elle a constitué une part si importante de ma vie que je pense que je n'aurais pas été la même sans elle. J'ai vécu cette guerre à travers ma famille et ma ville: Carmaux où, dans les cités minières, nous vivions dans des communautés de républicains espagnols.

Je suis rattachée à cette période par mes familles paternelle et maternelle. Celle de mon père d'abord, les Granged, qui vivaient à Robres, un petit village en Aragón. Ses deux frères aînés se sont engagés rapidement dans l'armée républicaine. Très vite, leur village s'est trouvé dans une zone de combat et, en particulier, la bataille de la Sierra de Alcubierre.

Très vite, la famille dut fuir, avec l'étape obligée à Barcelone, au fond d'un poulailler! Puis, l'exode en France fut décidée. Ils passèrent la frontière à Prats-de-Mollo, dans la neige, et terminèrent leur course harassante entre deux gendarmes, au camp d'Argelès-sur-Mer. Ils ne survécurent qu'avec l'aide de ma tante, embouchée au village, qui leur faisait passer des épluchures de légumes...

Ils vécurent quelques mois en Bourgogne, en paix. Mon père travaillait quelques heures par jour chez un boulanger dont il gardait un souvenir très tendre. Malheureusement, une autre guerre était là et, en 1940, ils durent partir avec comme choix: retourner en Espagne ou réintégrer le camp d'Argelès. La deuxième solution fut choisie. Ils retrouvèrent au camp les deux frères aînés. A la fin de la guerre, ils se retrouvèrent tous et vivants, et partirent à Carmaux travailler à la mine.

La guerre d'Espagne m'est aussi proche par ma famille maternelle. En effet, José López, celui qui devint le compagnon de ma grand-mère carmousine, à la fin de la guerre, était lieutenant dans l'armée de la République. Il s'engagea dans la —70→ Légion étrangère. Fait prisonnier, il fut déporté au camp de concentration de Mathausen, dont il me décrivait, beaucoup plus tard, la carrière de pierre, l'escalier interminable...

Mon père et mon grand-père sont décédés tous deux, il y a deux ans. Fidèles à leur terre et à leurs idées, quand ils sont morts, ils étaient toujours les citoyens d'un pays qui n'existait plus: la République espagnole.

Annie THOMAS, à Toulouse.

J'étais, au moment de la défaite espagnole, en 1939, institutrice à Toulouse. Je partais passer le dimanche chez mes parents à Caussade. Je monte donc dans mon train et, sur la voie, à côté, il y avait un train à l'arrêt. Et dedans, des gens malheureux, d'une tristesse inconcevable. J'ouvre la fenêtre et le leur demande ce qui se passe. Il y en avait une qui parlait français et elle m'a dit qu'elle et ses compagnes ayant été vaincues, elles avaient été obligées de quitter leur pays...

Je ne les oublierai jamais car elles faisaient vraiment pitié. Quelques-unes avaient de vieilles petites valises. D'autres, ce qu'elles avaient pu sauver, dans un torchon ou un fichu. Elles ignoraient où elles allaient.

Il y a une petite femme brune qui a parlé à celle qui connaissait le français et elle lui a donné une photographie pour moi. Je n'osais la prendre, mais elles ont insisté. J'avais un peu d'argent que je leur ai donné; elles en étaient très heureuses.

Marie-Antoinette ROULY, à Carcassonne.

Des femmes,

des enfants et des vieillards sont accueillis à l'hôpital

de Luchon.

-Photo archives «La Dépêche»

Je suis né à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Quand débuta la guerre, je travaillais à la gare de cette ville.

Puis, je me suis engagé dans les milices de la République. Je fus affecté à la XIVe Brigade internationale, 3e bataillon André-Marty. Je fus caporal-chef des mitrailleuses de trains blindés.

Un jour que le train stationnait j'entends des coups donnés à la porte du wagon, j'ouvre vite et deux gars montent. Bien des années plus tard, je retrouvais à Deccizeville un des deux gars. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Le gars, c'est Manolo Luis, qui habite Firmi.

J'avais aussi connu, dans la Brigade internationale, José Cárceles, un Espagnol qui vivait en France avant la guerre. Sa soeur était devenue ma marraine de guerre; j'avais donc ses coordonnées et voilà comment je me suis installé et marié à Viviez avec ma marraine.

José DÍAZ-GÁLVEZ, à Firmi.

J'avais 7 ans en 1940. Je vivais à Montclar, un petit village du Sud-Aveyron.

J'ai eu pendant cinq ans comme camarade un petit Espagnol, José Mandiola, et cela au grand dam de ma famille, pourtant profondément républicaine.

Mais voilà! Il était l'étranger, l'Espagnol exactement. Il essayait bien de se mêler aux gosses du village... mais en vain. A une époque où chacun se méfiait de tout le monde (même gosse, on le sentait et le ressentait), les parents veillaient...

La famille habitait une masure minable. Tous les jours, le père, silencieux, traversait le pré où je gardais les vaches et rentrait le soir après une journée passée à faire du charbon de bois dans une forêt. La mère, que l'on ne voyait guère, restait derrière ses murs tristes.

A la fin de la guerre, ils ont disparu, sans bruit.

Mais, auparavant, à la capitulation de l'Allemagne, toute la France s'était mise à danser. A Montclar, Mme Mandiola, la taciturne, tournoyait avec un drapeau rouge en guise de cavalier. Elle avait, auparavant, fait brûler sur la place du village un mannequin de paille baptisé, pour l'occasion, «Franco».

Claude DELPOUS, à Saint-Afrique.

J'avais 7 ans. Le son d'une clochette; c'est 9 heures «Les enfants, en rang!»

Nous accourons, nous nous taisons. Surprise! Une trentaine de petits inconnus nous attendent, immobiles. Des enfants de notre âge, groupés autour du maître de musique, «Papa Cellier», comme on l'appelait. Ils nous regardent, «d'un air curieux et effrayé»; ils ont le crâne rasé et de petits tabliers noirs. Ce sont de petits Espagnols récemment arrivés.

«Papa Cellier» joua quelque chose, penché sur son violon. J'en ai oublié l'air et même les paroles. Etait-ce l'hymne de la République espagnole? La «Marseillaise»? Les deux peut-être. Ce dont je me souviens bien, c'est de son petit discours: «Ecoutez bien, mes enfants!», Nous retenions notre souffle. «Nous saluons ces enfants. Dès aujourd'hui, ils seront vos petits compagnons. Ils ne savent pas votre langue... Ils n'ont plus de patrie et ils n'ont plus leurs parents, qui sont restés en Espagne ou morts pendant la guerre, une guerre terrible, une guerre civile, la pire de toutes les guerres. Pour avoir plus de justice, ils se sont entretués entre frères. Maintenant, ces enfants vont vivre ici, dans vos familles. Vous serez les frères qu'ils n'ont pas... Vous jouerez ensemble, vous travaillerez ensemble. Et, bien sûr, je compte sur vous tous pour les aimer.»

Le lendemain, dans la cour de récréation, des groupes se formaient déjà: jeux de billes, courses, cris et rire fusaient... C'était une nouvelle vie!

Raymond LIARGOU, à Bagnères-de-Bigorre.

—71→

Dans notre commune de Lahas, dans le Gers, le maire reçoit des instructions pour loger les réfugiés. Toutes les maisons qui ne sont pas habitées devront être mises à leur disposition. Comme nous en disposons d'une, nous sommes informés pour les accueillir. Un autobus d'une trentaine de réfugiés est arrivé au Village. Mon père est parti à leur rencontre; il reviendra avec deux mères de deux enfants, chacune de 5 à 10 ans, deux jeunes filles et une grand-mère. Sitôt arrivés à la maison, nous leur demandons s'ils veulent manger. «¿A comer?»... «Sí, sí», ils répondirent.

Moi-même, alors âgé de 16 ans, pour nous faire comprendre, j'avais déjà préparé, à l'aide d'un dictionnaire français-espagnol, quelques mots essentiels. Comme ils étaient de Catalogne, le catalan, avec le patois occitan, nous arrivons à nous faire comprendre.

Ma mère a mis une grosse miche de pain de 6 kg sur la table, jambon, saucisson, etc. En plus, elle fera cuire douze oeufs et, même, elle recommencera; ils n'osèrent pas les finir! Plus tard, après quelques années, ils nous diront qu'après avoir bien mangé ils avaient encore faim.

Edouard BARBARIA, à Lombez.

C'était en 1941, à Condom. C'était la maternelle et nous étions bien fiers. Il fallait nous ranger pour la photo de classe chacun les bras croisés, sur deux ou trois rangées. La directrice hurlait toujours. Enfin, nous étions prêts. Mais voilà qu'arrive un petit Espagnol qui était en retard. C'était un orphelin, malheureux, en dérive.

Où allait-on le mettre? Là, il était de trop. La directrice crie: l'ordre était dérangé. L'enfant ne comprenait pas mais il n'était pas sot et il alla, très digne, au bout d'une rangée.

Je ne peux oublier les yeux de cet enfant. J'avais 5 ans à peine mais je l'ai admiré. Sa tenue, son regard étaient impressionnants de calme, de sang-froid et de solennité.

En voyant la photo et cet enfant blessé, je veux croire qu'il est, aujourd'hui, devenu un père de famille, en exemple donné partout en son pays, dans la paix revenue.

M. P. C.

Je me trouvais à Coussade en 1939. Les réfugiés espagnols, par milliers, descendaient à la gare. Les républicains furent transférés au camp de Septfonds, appelé le camp de Jude. Le camp fut entouré avec du fil de fer barbelé. Impossible de rentrer, gardés jour et nuit par des sentinelles, arme au poing, et logés dans des cabanes privées d'eau et d'électricité.

Gabriel PICARD, à Septfonds.

J'avais 7 ans environ. Un jour, nous nous trouvions sous un bombardement et mon père nous avait fait coucher sur le sol et mettre un morceau de bois entre les dents. Une autre fois, alors qu'avec ma famille, nous fuyions vers la frontière, mon père, lieutenant des carabiniers, avait forcé un fermier à nous transporter, nous et nos bagages, sur une charrette tirée par un cheval.

Parmi les vêtements et affaires que nous emportions, se trouvait la machine à coudre de ma mère, démontée et placée dans un matelas plié en deux. Ma mère n'avait jamais voulu s'en séparer car elle s'en servait, surtout, pour broder. Et je me demande encore comment cette machine avait pu arriver jusqu'en France, malgré toutes les difficultés de cet exode, en hiver.

Adèle HERNÁNDEZ, à Saint-Girons.

Maquette du camp du Vernet, en Ariège. -Photo archives «La Dépêche»

Les miens travaillaient dans l'industrie du cuir. Des liens d'amitié s'étaient fondés avec Mazamet, ville protestante prospère. Naturellement, ils sont venus vers cette ville après avoir été parqués dans le camp d'Argelès.

Ils sont arrivés malades (ma mère avait une méningite). Ils ont été installés dans les hangars à laine désaffectés, sans chauffage, mal nourris. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants d'un autre. Ils étaient traités par les ouvriers du délainage de «macaques» ou bien «de voleurs de pain». Certaines familles protestantes ont été particulièrement accueillantes. Très vite, elles ont fourni du travail et des logements.

Un hôpital de fortune était tenu par une grande dame, Mme Vidal, rue de la République à Mazamet. On l'avait surnommé «l'hôpital des Espagnols».

Moïse CARBONELL, à Mazamet.

En 1939, était créé le camp de Septfonds près de Montauban. Pour l'occuper, un train de réfugiés devait s'arrêter à Toulouse. Mon frère Vincent, qui accomplissait son service militaire, était garde dans ce train. Mes parents désirant voir leur fils se trouvaient sur le quai. Ils y rencontrèrent la tante et la cousine de Luis (qui n'était pas encore Mariano) qu'ils connaissaient fort bien. Elles expliquaient qu'un de leur neveu et cousin se trouvait dans le train, elles avaient trois tickets de quoi pour le faire sortir et du train et de la gare. Luis devait vivre quelque temps chez sa tante, quartier Arnaud-Bernard, avant de se rendre à Bordeaux.

José FÉLIX, à Toulouse.

—72→ —73→ —74→

Mal vêtus, mal chaussés, harassés, la faim au ventre, le froid, la pluie, nous avançons, mes parents et moi. C'est janvier, nous sommes dans les Pyrénées...

Mon père, qui a 44 ans à l'époque, est trop jeune pour qu'on lui permette de quitter sa patrie. Les femmes, les enfants, sont autorisés à passer en France. L'ouverture de la frontière pour tous est imminente et mes parents décident d'attendre dans le petit bois de chênes-lièges de La Junquera.

La situation est indescriptible. Quatre jours, trois nuits, dans le bois avec d'autres désenchantés. Nos pauvres vêtements sont mouillés. Il pleut, nous n'avons aucune nourriture. Il fait froid. C'est janvier.

Le sous-bois nous offre les objets abandonnés par ceux qui espéraient les garder jusqu'au bout. Comme il faut bien s'organiser, on cherche des vêtements moins mouillés, des maillots, que l'on étale, un matelas roulé et dont la face intérieure est sèche. On le déroule et ce sera notre lit, notre chambre, notre abri pendant ces trois nuits. Pour la nourriture, rien. Personne n'a abandonné ni pain, ni figues sèches...

Comment avons-nous survécu? Est-ce que mes parents avaient du pain mouillé dans leur musette? Je ne m'en souviens pas. Leur seule satisfaction, c'était d'être là, tous les trois ensemble, à quelques centaines de mètres de cette frontière qui allait bientôt s'ouvrir: le 2 février 1939.

Assomption MARSON, à Carcassonne.

A la frontière, il faut tout laisser. -Photo archives «La Dépêche»

A Figueras, ce fut horrible. Notre père dit: «Prenons un cheval et une charrette, nous monterons les deux filles et les paquets, les autres iront à pied». Nous allâmes comme ça jusqu'à la frontière.

Ensuite, nous partîmes vers Lahas, dans le Gers. A notre arrivée, il y avait plusieurs hommes qui nous attendaient. Parmi eux, un que l'on n'oubliera jamais. Il dit: «Allons à la maison». A la porte, il y avait cette chère mère, avec les larmes aux yeux, qui nous salua très affectueusement. En entrant dans la maison, la joie de tous, surtout des enfants, est énorme. Il y a une table pleine de nourriture. Il y a de tout, du pain, chocolat, beurre, fruits secs, etc. Dans l'après-midi, on nous amène à la maison qu'on nous laissait pour vivre.

Nous avons un très bon souvenir de la France et surtout de la famille Barbaria qui fut si bonne pour nous. Je les embrasse très fort.

Isabel UBACH, à Sant-Esteve-de-Palautordera.

Je suis née en Andalousie, en 1931. Je me souviens, malgré mon jeune âge, de la prise de mon village par les Maures.

Après, l'exode... Nous sommes arrivés en France, mon frère, ma mère et moi, par Port-Bou. La Croix-Rouge française, les religieuses, nous ont reçus comme des princes et nous ont donné à manger car nous mourions de faim. Puis, via le Lot, à Souillac, où j'aimerais rendre un hommage et remercier la population de l'époque. Nous avons été reçus à bras ouverts; les uns prenant les autres, chez eux, les nourrissant, les habillant, comme leurs propres enfants.

Angèle GALLARDO, à Lavaur.

L'histoire de notre famille pendant la Révolution espagnole est si compliquée, que je me vois contrainte d'adopter le style télégraphique.

1935: Commune des Asturies. Mes parents sont emprisonnés en tant que syndicalistes. Ma mère, enceinte, sort de prison pour me donner le jour.

1936: Les Asturies tombent. Mon frère Ángel est fusillé. Mon frère Luis sera sauvé du peloton d'exécution par des religieuses qui le soignent et le cachent.

Nous embarquons de nuit sur un navire charbonnier qui nous dépose à Barcelone, moi, ma mère, mon frère Ramón, mes deux soeurs.

1939: Nous passons la frontière. Nous sommes arrachés à notre mère. La Croix-Rouge nous ventile en Belgique, tandis que notre mère est internée en Bretagne. Nous resterons trois années sans nous voir.

1940: Le régime de Vichy renvoie ma mère et ses compagnes en Espagne dans des wagons à bestiaux. Pas de travail pour les «rouges».

1942: Nous sommes renvoyés en Espagne.

1950: Toujours pas de travail pour les «rouges» en Espagne. Nous mourons de faim. Ma soeur aînée, après bien des souffrances, parvient à nous faire franchir la frontière, ma mère, ma soeur et moi.

Libertad DEL-RÍO, à Lavaur.

C'est à peine âgé de 2 ans, qu'accompagné de ma mère, j'arrivais en France. Mon père, avec vingt-quatre de ses camarades, avait été arrêté par la Phalange, puis emprisonné à Valence. De temps en temps, nous lui rendions visite, jusqu'au jour où après avoir été torturé, il fut fusillé. Repliés à Mazamet, nous fûmes rejoints par le frère de mon père. Je me souviens qu'avec des aiguilles, je perforais tous les timbres de Franco qui figuraient sur les enveloppes qui nous apportaient, rarement, des nouvelles de notre pays.

Francisco ESTEVE, à Blagnac.