- XIII -

MIENTRAS la enamorada Aixa ponía audazmente en ejecución su pensamiento, y hacía entrega aquella noche al celebrado poeta Ebn-ul-Jathib del billete escrito por ella al Sultán (Allah le haya perdonado!),-verificábanse no lejos de aquel sitio acontecimientos de importancia e íntimamente enlazados con los que se habían desarrollado en presencia y con la intervención misma de la joven.

El estado de ánimo del Príncipe, al separarse de ella, no podía ser más aflictivo. Sabía a qué atenerse en orden a sus parientes, y no era ya misterio para él, que procuraban su muerte a todo trance. Arrepentíase Mohammad de su benevolencia; deploraba la debilidad con que había procedido respecto de ellos, pues no se le ocultaba que con su vida lo que pretendían al par era el dominio de los muslimes de Al-Andalus.

Así pues, decidido a proceder con energía, cuando llegó a los aposentos destinados para su uso en el alcázar de los Beni-Nassares, hizo llamar al arráez de sus guardias Abd-ul-Malik, que le había seguido y acababa de separarse del Katib, y dándole orden de que llevase a su presencia a los dos príncipes Ismaîl y Caîs, sus hermanastros, celebró con ellos larga conversación aquella noche, de la que adquirió la evidencia de que su madrastra y su primo Abu-Saîd, tenían con dádivas y con promesas sobreexcitados los ánimos de aquella parte de la población más apegada a las luchas intestinas que a esgrimir las armas contra los guerreros castellanos.

Entregando a la vigilancia del arráez los dos príncipes, de cuya inocencia no tuvo duda, resolviáse al propio tiempo a libertar a Aixa del poder de Seti-Mariem, pues ya no le era necesaria la peligrosa permanencia de la joven cerca de sus personales enemigos; porque si bien hubo un momento, en que las circunstancias parecieron justificar sus sospechas respecto de ella, la reflexión le hizo comprender por último, que cuando su enamorada no había pronunciado palabra alguna alusiva a los proyectos de que le había hablado en el billete de la mañana, no sería ciertamente por su voluntad, y que al arrojar al suelo como lo había hecho la hermosa fruta confitada, debía ser porque acaso fuese aquel el arma homicida de que pretendía valerse la sultana.

De cualquier modo que fuese, resultaba evidente para él que la niña no era digna de sus sospechas, sino muy por el contrario merecedora de todo su cariño, con lo cual, despidiendo a los sirvientes que esperaban sus órdenes, entregose al descanso, deseoso de que la luz del sol le permitiera realizar prontamente todos sus proyectos.

No habían mentido ciertamente los príncipes al asegurar a Mohammad que la sultana y el bermejo Abu-Saîd promovían y estimulaban el descontento entre los veleidosos granadinos; pero ni Ismaîl, que era el mayor, ni mucho menos Caîs, conocían en toda su extensión los planes de su madre y de su primo, y por ello, con verdad, no pudieron decirle que aquella noche en el populoso Zacatín debía celebrarse una de las muchas reuniones que celebraban los conjurados, y acaso la más interesante de todas ellas.

Desde que Córdoba y Sevilla, como Valencia y Murcia, habían caído en poder de los cristianos (maldígales Allah!), y Almería y Málaga habían perdido su importancia mercantil y política, era sin disputa el Zacatín el primero y principal de los mercados existentes en los dominios islamitas de Al-Andalus. Tenían allí sus tiendas multitud de mercaderes, a quienes sonreía la fortuna, y sobresalía entre todos ellos por sus riquezas innumerables, un judío de edad madura, que había buscado en la floreciente capital del reino de los Al-Ahmares refugio al fanatismo intransigente de los castellanos.

Ambicioso por naturaleza, e hipócrita y astuto por carácter, como todos los de su raza,-manifestó desde un principio intentos de apoderarse de la recaudación de las rentas en todo el reino, pretendiendo hacerse con el almojarifazgo y la voluntad del Sultán, cuando a la sazón era todavía muy reciente el triste acontecimiento por el cual heredaba el solio granadino el Príncipe Abu-Abd-il-Lah Mohammad V, cuya buena fe y cuya juventud aspiraba a sorprender, abusando de su inexperiencia.

Confundido en la cohorte de aduladores ambiciosos de mando, que acudía ávida al alcázar donde residía el Amir, fueron inútiles todos los esfuerzos para lograr sus propósitos, siendo una y otra vez enérgicamente rechazado por el joven Sultán sin escucharle; y conocedor de las secretas intrigas que comenzaban a urdir entonces la sultana Seti-Mariem y Abu-Saîd, sedientos ambos de caer sobre el imperio granadino, como cae el buitre sobre la presa codiciada,-buscó sagaz el medio de asociarse a ellos, y abrazando su causa con fingido entusiasmo, consiguió ser para ambos indispensable, con la esperanza de que el día de la victoria, el triunfo habría de ser para él seguramente.

La casa en que habitaba era una de las mejores sin disputa en todo el barrio: extensos almacenes, donde se confundían los productos granadinos, tan afamados como los del extremo Oriente, y los del África, y donde se ofrecían en conjunto extraño los frutos de la naturaleza con los del arte y de la industria de todos los países, ocupaban entera la planta baja del edificio, hallándose convertido en depósito de mercancías el piso superior hasta el extremo de que apenas en él tuviera habitaciones ni para su persona, ni para las de su familia. Tenía además el edificio un recinto subterráneo, desconocido para los demás comerciantes, y donde cuatro años hacía solían reunirse los conspiradores, bien seguros de que en tal paraje no podrían ser descubiertos por la policía del confiado Mohammad.

Pocos momentos antes de que Aixa hubiese puesto en ejecución su atrevida empresa para salvar la vida de su amado, y apenas se hubo separado de la aterrada joven,-la sultana Seti-Mariem, envuelta en ancho ropón y cubierto el rostro por la capucha del solham, penetraba resuelta y rápidamente por la estrecha calle que forma el Zacatín, sin parar mientes en las cuadrillas de carpinteros y pintores que, a la luz resinosa de las antorchas, trabajaban en Bib-ar-Rambla para levantar el palenque, destinado sin duda para las fiestas que con todo aparato habían sido anunciadas por la ciudad en los tres días anteriores, y debían al cabo celebrarse en el siguiente.

Antes de llegar la sultana a uno de los puentecillos que ponían en comunicación desde el Zacatín ambas orillas del Darro, detúvose delante de la casa del judío, allí situada, y dio discretamente varios y acompasados golpes sobre la puerta con el anillo de hierro que de ella pendía, esperando breve tiempo, al cabo del cual, abriose aquella en silencio y cual movida por un resorte, y en medio de las oscuras sombras, oyose el eco de una voz que en tono misterioso pronunciaba la siguiente salutación, contraseña acaso por la cual debían ser reconocidos los traidores:

-As-salem âla man tabaâ-l-hoda!(23).

-As-salem âla-ahl-is-salem!(24)-respondió la sultana en el mismo tono sentencioso y franqueando la puerta, que volvió a cerrarse detrás de ella con igual silencio.

Iluminose entonces el estrecho zaguán, y la sombra de un hombre se dibujó oscilante sobre los muros. Echando a andar sin que sus labios hubieran pronunciado palabra alguna, se dirigió por largo corredor sombrío hacia una abertura practicada al fondo del mismo y que daba paso a los almacenes del judío; allí, caminando siempre delante y sin volver la cabeza, pero persuadido de que el visitante le seguía, cruzó hábilmente por entre los fardos amontonados, y llegó a un ángulo del edificio, donde levantó no sin esfuerzo la pesada piedra que ocultaba la boca de un pozo, oscuro y frío.

Asomándose a él, dejó oír un silbido prolongado y tenue, que repitieron las angostas paredes de aquel antro, y poco después, una gruesa escala de cáñamo retorcido era sujeta por invisible mano en la boca del pozo.

Sin manifestar extrañeza alguna, la sultana comenzó a descender por la escala con ligereza increíble y como persona habituada a tal ejercicio, viéndose obligada en la mitad de su descenso a detenerse para contestar a nuevas preguntas que misteriosamente también y con lúgubre entonación, le eran dirigidas desde el fondo, sumido en las tinieblas. Contó veinte peldaños más, y halló el término de la escala, sintiendo entonces que en las sombras una mano se apoderaba de las suyas, y que, traída de esta suerte, sus pies tocaban, húmedo y resbaladizo, el piso de una galería abierta horizontalmente en una de las paredes del pozo, cuyo orificio superior se había cerrado.

Al final de la galería, por donde caminó conducida siempre por la misma mano, halló una escalera cuyos peldaños bajó en silencio, llegando así a una puerta, delante de la cual el guía se detuvo; abierta a una señal, dejó al descubierto vasto recinto abovedado de ladrillo, profusamente iluminado por la luz de varias antorchas colocadas a lo largo de los muros.

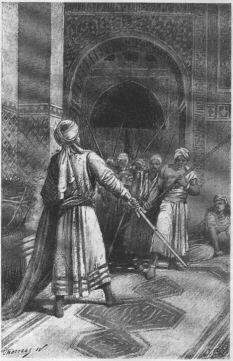

Traspuesta aquella entrada, la puerta volvió a cerrarse, y la sultana y su guía penetraron en el subterráneo, donde a la sazón se encontraban reunidos algunos hombres, en cuyos rostros veíase retratado el afán vivísimo que les dominaba, el cual no estaba exento de inquietud ciertamente.

Sobresalía entre los circunstantes, por lo gallardo de su apostura, la riqueza de su traje y lo rojo de su barba, el príncipe Abu-Saîd, por esta última causa apellidado el Bermejo, quien al distinguir y reconocer a la sultana, se adelantó con marcadas muestras de impaciencia a recibirla, adivinando en el gesto que contraía las facciones de Seti-Mariem que todo se había malogrado por entonces, defraudando sus esperanzas, y que el Sultán vivía.

-Xaythan nos abandona!-exclamó la madrastra del Amir así que estuvo en el centro de la estancia, dejándose caer furiosa y como fatigada sobre la esterilla de juncos que cubría el pavimento.-Aún vive el Sultán (Allah le confunda!).-Todavía alienta nuestro enemigo!... Fuerza es ya que concluyamos de una vez, si hemos de alcanzar el logro de nuestros deseos.

-Lo esperaba, sultana,-replicó Abu-Saîd lentamente y con sombrío acento.-Lo esperaba, y nadie más que tú tiene la culpa... Si en lugar de esos filtros, que tanta fe te merecían, hubieras aceptado mi proyecto desde un principio, como el único medio seguro para conseguir el triunfo,-largo tiempo ha que Mohammad habría gustado en el chahanem el fruto amargo de Zacum y Guislim(25), sin que nadie hubiera podido impedirlo!

-Yo no quería la violencia!... No quería sangre!-repuso Seti-Mariem.-Pero ya que es preciso y los momentos son preciosos, pues tú, oh Abu-Saîd, te ofreciste a dar por tu propia mano muerte a ese maldito engendro del demonio, en cuya diestra permanece ociosa la espada invicta de Al-Ahmar (Allah le haya perdonado!), sea tu fuerte brazo, oh descendiente de los Al-Ahmares! el que libre a Granada y a los siervos del Misericordioso de la odiosa tiranía en que viven! Y ya que todo por prevención tuya se halla preparado, que mañana, cuando en Bib-ar-Rambla se presente a correr lanzas orgulloso, seas tú el intérprete y ejecutor providencial de la justicia! Que tu corazón y tu mano no tiemblen! Que el hierro de tu lanza separe su alma de su cuerpo!

-Así será, no lo dudes!-exclamó entre el murmullo aprobador de los circunstantes el príncipe.-No otra era la ambición que abrasaba mis entrañas! Yo te prometo por mi barba,-prosiguió avanzando hacia Seti-Mariem con una mano sobre el pecho y los ojos fijos en la ahumada techumbre de aquel lóbrego recinto,-que mañana, cuando se crucen en Bib-ar-Rambla su lanza y la mía, buscará sin vacilación el agudo hierro de mi pica, entre el oro de su marlota el lugar donde oculto late el aborrecido corazón del que aún se llama Príncipe de los fieles!

-Juremos todos,-añadió desnudando con arrogancia la espada que ceñía,-juremos en nombre del Islam, cuya causa defendemos, que si mañana vacilara mi mano, o falsease el golpe de mi lanza (Allah no lo permita!), os bastaréis vosotros para enviar a las profundidades del infierno el alma de nuestro odiado enemigo, y que sabremos morir defendiendo la justicia!

Juraron todos unánimes, conforme a los deseos de Abu-Saîd, y aplacado un momento el rumor producido, encomendándoles la prudencia, el príncipe despidió a los conjurados, diciendo:

-Os dejo en las manos de Allah! Que Él os proteja!

-Que Él nos reúna en la hora afortunada!-replicaron, abandonando silenciosamente el subterráneo, y uno a uno la morada del ambicioso judío, para prepararse a la fiesta del siguiente día. No tardaron mucho en imitarles Abu-Saîd y Seti-Mariem, quedando a cargo de ésta el imponer a Aixa el severo castigo a que por su desobediencia se había hecho la esclava acreedora, luego que hubiere sido asesinado el Sultán y estuvieran por consiguiente libres el príncipe Ismaîl y su hermano.

Decretada estaba, pues, la muerte de aquel joven generoso y valiente que, dueño del imperio granadino, y ansiando emular los gloriosos triunfos de su infortunado padre Abu-l-Hachich (háyale Allah recompensado en la otra vida!), aspiraba por medio de una paz bienhechora a engrandecerle, preparándose a más altas empresas, con el fin de extender en su día y hacer prevalecer sobre las religiones todas la ley santa del Islam, predicada por el Profeta! La bendición de Allah sea sobre él y los suyos!

Y entre tanto �qué podía esperar Aixa, aquella niña cuyo único delito había sido amar al Príncipe de los fieles, y que el acaso había fatalmente puesto en manos de la sultana, entregándola ahora indefensa al odio cruel de su mortal enemiga? No era dudoso por desgracia: negros pensamientos de muerte bullían en el cerebro de Seti-Mariem, y era seguro que no negaría a ambos amantes la dicha de beber juntos el agua del Tesnim(26), bien que no sin destrozar antes el corazón de la enamorada doncella, ofreciendo ante sus ojos sobre la arena en Bib-ar-Rambla, el sangriento cadáver de su adorado.

Aquel día, tan temido por unos y tan deseado por otros, amaneció al fin sereno y hermoso: no manchaba el puro azul del cielo la más ligera nube, y el sol brillaba en el espacio, derramando alegría.

Distinguíase a lo lejos, a una parte, los enhiestos picos de Chebel-ax-Xolair, reflejando como sobre bruñida coraza en su eterna envoltura de reverberante nieve los ardientes rayos del sol, y Chebel-ax-ôcab, con las ruinas abandonadas de la antigua Elbira, aún envuelta en la azulada neblina de la mañana, se levantaba hermoso al otro extremo.

Medina-Alhambra, iluminada espléndidamente por la sonrisa ardiente de los cielos, semejaba una ciudad de fuego, recordando así la ocasión suprema en que fueron sus esbeltos torreones y sus macizos muros levantados por los árabes.

Todo era animación en Granada: circulaba la gente engalanada y gozosa como en los días festivos de la cercana Pascua mayor, y resonaban las calles de la población con los cantares alegres y jubilosos de la muchedumbre.

Desde bien temprano habían proseguido los carpinteros su tarea, no terminada la noche anterior, y multitud de banderolas y gallardetes adornaban ya el circuito destinado para la fiesta, flotando a merced de la juguetona brisa de la mañana, mientras el arrayán, el mirto y el laurel alfombraban bien olientes y con profusión las calles próximas a la explanada de Bib-ar-Rambla, y principalmente el Zacatín y la cuesta que hasta Bib-Aluxar en el recinto fortificado de la Alhambra conducía.

Las casas vecinas al lugar de la fiesta habían adornado sus escasos ajimeces, sus ventanas y sus azoteas, con paños de sedas de tan distintos colores, que no parecían los muros sino extraño y continuado pensil, esmaltado por multitud de flores, o inmenso chal, tendido de uno a otro extremo de la plaza.

Comparsas de músicos recorrían la ciudad, llenando los aires con los acordes de sus varios instrumentos, entre cuyos ecos sobresalían el del bullicioso adufe, pandero que marcaba los compases, el de la dulce axxabeba, el estridente del rabel, el grave del attabal, el majestuoso del alboque, el agudo del añafil, y el estrepitoso de las alegres karkabas o castañuelas, que eran incesante y diestramente agitadas entre los dedos por muchachas danzadoras.

Todo aquel movimiento y aquella animación inusitada, que hacía aún más grato lo hermoso del día, reconocía por causa la fiesta con que el Sultán generoso Abu-Abd-il-Lah Mohammad V obsequiaba a sus vasallos en Bib-ar-Rambla; y como era la primera que se celebraba desde que fue exaltado al solio por muerte del magnánimo Abu-l-Hachich, su padre, y el espectáculo no era sino muy del agrado de los granadinos,-habíase publicado por medio de pregones tres días consecutivos, y de los pueblos, de las alquerías y de los lugares inmediatos a Granada, así como de Málaga, de Guadix y de Almería, habían acudido tantas gentes, que se hacía el tránsito difícil por las calles, no bastando la espaciosa explanada de Bib-ar-Rambla para contener la muchedumbre.

Cuando hubieron terminado los carpinteros de colocar la última tabla y de clavar el último clavo en el cadalso destinado a los músicos, la multitud prorrumpió en gritos de alegría; y aunque hasta la hora de adh-dhohar(27) no debía dar comienzo la fiesta, cada cual buscó un sitio donde acomodarse en torno del palenque, y como si hubieran obedecido a una consigna, invadían a torrentes la explanada confundidos y alegres, granadinos y forasteros, regocijándose de antemano con los lances que habían de ocurrir en el guerrero simulacro. Coronaba las azoteas multitud impaciente, escalaban los más curiosos y atrevidos las ventanas, y se producía continuo y general movimiento, parecido al incesante flujo y reflujo de la marea.

Poco antes de la hora convenida, y abriéndose con dificultad paso entre aquel océano viviente, los músicos, vistosamente ataviados, subieron al cadalso, y aunque ante el asordante bullicio no esperaban hacerse oír, comenzaron a tañer sus instrumentos, dando tiempo a que desembocase en Bib-ar-Rambla una de las cuadrillas de jinetes, bizarramente vestidos, ocasión en la cual resonaba en el espacio universal grito de entusiasmo que oscureció las albórbolas y los lelilíes con que las mujeres acogieron la presencia de los justadores.

Aixa entre tanto, presa de mortal incertidumbre, y obedeciendo las órdenes de la sultana, se abandonaba en manos de las esclavas que en balde se ufanaban por realzar las gracias y la incitante hermosura de la joven. Con refinada crueldad Seti-Mariem quería que ésta presenciase el militar simulacro, segura de que en él hallarían término sus reprobadas ambiciones con la muerte del Amir; y la pobre niña, temerosa de la ineficacia de su aviso, o de que no hubiese éste llegado a tiempo al Príncipe, temblaba entre horribles angustias, las cuales demudaban en ocasiones su semblante, haciéndole palidecer, así como otras veces parecía transfigurada con los alientos de la esperanza.

-No hay duda, por Allah-pensaba con ironía en medio de sus terrores-de que la sultana es obsequiosa conmigo, y que nunca podré pagar debidamente las bondades con que me distingue!... Por la santidad del Islam, que es implacable como el destino, y cruel como la muerte!... Aún no está satisfecho su corazón de hiena! Acaso crea que no son todavía bastante grandes los dolores con que ha herido mi corazón, y tal vez piense que no es mucho padecer el obligarme a ser verdugo del Amir, cuando sabe que le amo, y que por él daría mi vida!... Sin duda juzga que es posible mayor tormento, y quiere que presencie la agonía del Sultán, a quien pretenden dar la muerte!... Pero no será así! Allah es justo y poderoso, y en Él fío!...

-�Qué me importan estas galas,-prosiguió reparando en el lujoso traje que la habían vestido las esclavas,-si soy como ellas una sierva miserable, sin voluntad y sin fuerza para impedir que se cumplan los terribles decretos de esa mujer ambiciosa e infame? Galas, cuando debo quizás cubrirme de luto! Joyas, cuando debía correr en busca de mi amado para ahuyentar el ángel de la muerte que agita ya las negras alas sobre su hermosa cabeza! Si Mohammad, con la protección de Allah, triunfa hoy de las asechanzas de sus enemigos; si, como ayer, logro desbaratar los inicuos planes de éstos, cuán feliz habrá de ser, Excelso Allah, ésta, la última de tus criaturas!... No le abandones piadoso, tú que no abandonas al que sigue tus consejos y obedece tus mandatos supremos; y cuando libre y dichoso puedan mis ojos verle, me arrojaré a sus plantas, y mis labios le dirán entonces lo que tanto tiempo le han callado a pesar mío!. �Has querido, sultana, que presencie la muerte de Abd-ul-Lah?... Con el auxilio del Omnipotente, espero contemplar tu derrota, y si mi alma fuese como la tuya, por Allah que no quedaría satisfecha hasta verte en brazos de Thagut �maldito sea!). Él es tu protector y apoyo, y el dueño de tu espíritu reprobado!

Habían ya terminado su tarea las esclavas, cuando Aixa llegaba a este punto de sus reflexiones; y como la hora se acercaba, desprendió la joven con un movimiento de cabeza el vaporoso izar que pendía de la ostentosa albanega, y envolviéndose en él como en una nube, después de asegurarse de que el al-haryme bordado sólo dejaba al descubierto sus negros ojos, echó a andar, atravesando varios aposentos.

Momentos después, y acompañada de dos servidores, de los cuales uno iba delante abriendo paso, mientras el otro caminaba en observación a la zaga, cuando los músicos hacían resonar en Bib-ar-Rambla sus instrumentos, llegaba por detrás de la al-caisería a una de las casas que daban frente al lugar de la fiesta, y tomaba asiento, sólo por excepción acaso, en uno de los ajimeces del edificio, por entre cuyas cruzadas celosías echó rápida ojeada con el corazón palpitante, distinguiendo desde allí cómo se extendía y agitaba la inmensa muchedumbre, que había invadido las avenidas todas de la plaza, ansiosa de contemplar el espectáculo.

El remolino que de súbito formó la gente, guió sus miradas a uno de los extremos del ancho recinto, y con indecible ansiedad vio por el Zacatín desembocar lucida tropa de jinetes, gallarda y lujosamente ataviados, y cuyas monturas, marchando al paso por entre la multitud, levantaban con orgullo las cabezas, de que pendían infinidad de lazos y de cintas, así como de las trenzadas crines.

Ostentaban los caballeros en sus trajes pintorescos los matices verde y blanco, que enriquecían estrellas de plata y cintas y lazos de los mismos colores, los cuales se ofrecían diestramente combinados en el adorno de sus cabalgaduras, en los arneses, y en todos los arreos, que eran de sorprendente gusto.

Iba delante, apuesto y erguido, el príncipe Abu-Abd-il-Lah Mohammad, conocido y designado generalmente por su cunya de Abu-Saîd; oprimía los lomos de hermoso caballo, negro como el terciopelo, de bella estampa, ancho de pechos, nervioso de brazos, fogoso y un tanto indócil, el cual tascaba el freno obligado por la diestra mano del jinete.

Bien se echaba de ver lo encumbrado del linaje de éste en el lujo que desplegaba en su persona, y en los arreos de su montura aparecían mezclados vistosamente la plata y las piedras preciosas, las cuales eran, tanto en él como en los caballeros de su cuadrilla, esmeraldas y perlas, por conservar los colores con que habían de distinguirse en el simulacro.

Vestía marlota de brocado, blanca toda ella, y cuyas mangas, de sirgo verde, se rizaban caprichosamente, dibujando el contorno de su nervudo brazo; cubría su cabeza un bonete damasquino, adornado con dos únicas plumas, verde la una y blanca la otra, y ambas oscilaban blanda y acompasadamente a cada movimiento del príncipe, o mecidas por el suave vientecillo que templaba los ardores de un sol brillante y un día de calma, como era aquel en que Granada se disponía a disfrutar de uno de sus placeres predilectos, y de que hacía no poco tiempo se veía privada.

Entró en la arena con la frente alta, el labio sonriente, alegres los ojos y la faz serena, sin afectación ni arrogancia; y al llegar frente a la azotea donde Seti-Mariem se hallaba en medio de su servidumbre, saludó con una sonrisa, y a la cabeza de los suyos dio una vuelta en torno del palenque, yendo a colocarse por último con su tropa frontero a la sultana.

La música no había cesado, al mismo tiempo, de resonar, aunque apagada entre el griterío de los espectadores, a quienes seducía sin duda la apostura del Bermejo Abu-Saîd, cuando le aclamaban con regocijo de uno a otro extremo de la plaza.

Las damas agitaron por entre las celosías y por los terrados sus bordados pañuelos de muselina blanca, que semejaban, así movidos, inmensa bandada de palomas, y todos aguardaron con visible impaciencia la llegada de la otra cuadrilla, a cuya cabeza debía aparecer el mismo Sultán, para honrar más la fiesta.

Largo espacio transcurrió sin embargo antes de que tal sucediese; circulaban entre la multitud las noticias más contradictorias y las especies más absurdas, sin que nadie pudiera con efecto explicarse la tardanza del Amir; la sultana Seti-Mariem y Abu-Saîd sobre todo, temían que aquella ocasión tan propicia se escapase de sus manos si el Sultán no llegaba por cualquier accidente inesperado, y ya la muchedumbre y los justadores se impacientaban, aunque sin atreverse por respeto a hacer demostración alguna,-cuando por la misma calle del Zacatín se oyó el rumor de muchos instrumentos, penetrando entre el universal griterío en el palenque hasta veinte ligeros jinetes, delante de los cuales cabalgaba sobre un potro tordillo, fogoso y vivaracho, un apuesto mancebo, a cuyo paso gritaba con entusiasmo la muchedumbre:

-Gloria a nuestro señor el Sultán generoso Abu-Abd-il-Lah Mohammad! �Bendígale Allah!

Espléndido y verdaderamente regio era el atavío del jinete que capitaneaba la segunda tropa, y en su vestido y montura, lo mismo que en los de sus caballeros, resplandecían en feliz combinación vistosa, el oro, el azul y el rojo. Cruzaba su pecho ancha banda de color azul, limpio y brillante, que semejaba el cielo, y sobre él, alrededor del mote distintivo que dio a los Al-Ahmares Fernando el Santo de Castilla, multitud de estrellas de oro resplandecían a los rayos del sol como chispas de fuego.

De fino ricomás de sedas y oro, en que predominaba el color grana, era la aljuba, de ancha y graciosa manga ornada de cabetes dorados, y de haldas enriquecidas con labores de cordoncillo de oro, como el pecho, cubriendo la cabeza airosa toca azul sobre la cual destacaba afiligranado broche de aquel metal precioso y de rubíes; la silla, las riendas y toda la guarnición del caballo, eran de terciopelo carmesí ricamente bordado en oro y de cobre esmaltado, pendiendo del pretal, como del cabo de las riendas, hermosos borlones de seda azul de diverso tamaño y hechura.

Llevaba el jinete oculto el rostro por el izar, a través del que brillaban unos ojos negros y expresivos; y aunque no dejó de sorprender a algunos que el Sultán se presentase en esta forma, nadie al cabo hubo de extrañarlo, estimándolo cual muestra de excesiva delicadeza en el Príncipe de los creyentes, a, fin de ofrecer por tal camino mayores ventajas a quien con él justase, y a quien impondría respeto sin duda en otro caso, la idea de que era el Amir su competidor, tanto más cuanto que los caballeros de su cuadrilla llevaban de igual suerte cubierto el semblante, y no era fácil del todo el distinguirle entre ellos.

Al penetrar en el anchuroso palenque, dos mujeres habían clavado en él sus ojos con igual ansiedad, aunque intención diversa; y si alguien que no fuese el mismo Allah hubiera podido contemplar su rostro bajo los pliegues del alharyme, habría comprendido desde luego los encontrados sentimientos de su alma.

Una de aquellas mujeres era la sultana Seti-Mariem: en su mirada, recelosa y ardiente al par, parecía reconcentrado su encono entero, de tal manera, que si sus ojos hubieran podido lanzar la muerte, habría el Sultán dejado de existir antes de dar comienzo a la esperada fiesta.

Aixa era la otra; y en su semblante demudado y lívido por la emoción, en el sobresaltado latir de sus entrañas, en la agitación de todo su ser, y en la tensión de sus músculos, hubiérase podido conocer los tormentos indecibles que en aquel instante solemne padecía... Si le hubiera sido dable por entre el calado de la celosía llamar la atención del Príncipe y prevenirle del inminente riesgo que le amenazaba!

Dio la lucida tropa una vuelta en torno del palenque, y saludando su caudillo a la sultana, como Abu-Saîd lo había hecho, fue a colocarse frente a frente de la cuadrilla que capitaneaba el Bermejo, no sin haber dirigido antes ceremonioso saludo a su cortés contrario.

En tal disposición, se reunieron por medio de hábiles evoluciones ambas tropas, y juntas recorrieron la arena al compás de las músicas y de los gritos de alegría y las aclamaciones de la apiñada muchedumbre.

- XIV -

LOS sitios más próximos a las barreras, donde mayores debían ser la animación y el bullicio, y donde no sin dificultad habían logrado puesto los más madrugadores sin duda, eran no obstante los más silenciosos, en medio del general ruido y la algazara propios de la fiesta, advirtiéndose entre la gente del pueblo que ocupaba aquel lugar codiciado, grupos de personajes ceñudos y de misteriosas miradas, que ni aplaudían ni voceaban ante los alardes de habilidad y de destreza en que se extremaban a porfía los caballeros del uno y del otro bando.

Recorrían estos grupos, de tiempo en tiempo, abriéndose paso con violencia entre aquella masa de carne humana, otros personajes no menos misteriosos, sin que nadie echase de ver ni hallase nada de particular en aquellas inteligencias, y sin que el aspecto sombrío de tales individuos, a quienes nadie conocía, tomándolos por forasteros, turbase la alegría de los demás, que hubo de estallar ruidosa y ardiente en el momento en que después de haberse reunido caprichosa y pintorescamente, las cuadrillas se disponían a separarse para luchar cada uno de sus caballeros en opuesto bando.

Seti-Mariem y Aixa, sin embargo, no apartaban la mirada de los dos capitanes: la una, como queriendo comunicar al príncipe Bermejo con sus ojos todo el odio, todo el rencor de su alma, para que en el momento decisivo no flaqueara su brazo ni desfalleciese su corazón, al cual quedaba confiada su venganza; la otra, considerando ya de todo punto imposible, sin un milagro, el salvar la vida del temerario Amir de los muslimes, si era, como suponía, que Ebn-ul-Jathib le había a tiempo entregado su billete.

Al llegar ambas tropas delante de la azotea donde se hallaba la sultana, que era precisamente el sitio señalado por los jueces del campo, separáronse por medio de graciosas evoluciones los caballeros de la una y de la otra parte, armados todos ya de pequeñas lanzas corteses, adornadas con flores, lazos y cintas, que, combinadas por modo caprichoso, daban siempre por resultado el de los colores elegidos por cada uno de los bandos.

En medio de los acordes de la música, resonó la nota aguda y penetrante de los añafiles, y ambas cuadrillas, ordenadas por sus capitanes de antemano, se embistieron a aquella señal lanza en ristre.

Palmoteaban las damas detrás de sus celosías, y el populacho manifestó con estruendosa explosión de aplausos su contento, mientras la lucha general se individualizaba, y los jinetes, confundidos al principio del encuentro, se iban separando en personales escaramuzas.

Abu-Saîd habíase naturalmente colocado desde el primer momento a la cabeza de los suyos, de manera que, sin afectación, se hallase frente a frente del caudillo del opuesto bando, como correspondía; y a la señal hecha por los añafiles, picando su cabalgadura, cual por su parte el contrario, se había arrojado sobre él, si bien esquivando diestramente el encuentro, abatía con exquisita cortesía su lanza, y pasaba de largo, inclinando la cabeza en muestra de respeto. Revolviendo después entrambos sus caballos, tornaban a citarse de nuevo, y lanza en ristre partían el uno contra el otro, procurando mutuamente desarzonarse, aunque sin conseguirlo, pues eran igualmente diestros y fuertes; pero la lanza del príncipe Bermejo había saltado en astillas, por lo cual tomaba otra que le presentaba un paje.

La atención general, si divertida al principio en los varios lances de los caballeros de las cuadrillas, al fin se detenía sobre los dos caudillos, quienes merecían ciertamente tal distinción, así por lo elevado de su estirpe, como por lo noble de su apostura y por la fortaleza de su brazo, comprendiendo que de ellos dependía el éxito de la fiesta.

Colocados por tercera vez en sus puestos, mientras medían ya la arena con su cuerpo algunos jinetes en varios sitios, los dos campeones se dirigieron un saludo, y tomando carrera, volvieron a encontrarse, con ánimo Abu-Saîd de derribar al contrario de su montura.

Pero fue inútil de todo punto su empeño: porque afirmándose éste en los estribos, y conteniendo con rápida mano y singular habilidad el ímpetu de su corcel, aguardó sereno y firme como una roca, al mismo tiempo que sorteaba esquivándola, la lanza del príncipe Bermejo.

La violencia de la carrera y el esfuerzo visible hecho por Abu-Saîd con aquel propósito, producían efecto tan inesperado como contrario; pues perdiendo al choque los estribos, viose en la precisión de asirse el Bermejo a las crines de su cabalgadura,-que exasperada por la resistencia había emprendido un galope precipitado,-a fin de evitar el riesgo y juntamente la vergüenza de dar en tierra con su persona.

Dominado al cabo el bruto,-que no en balde era Abu-Saîd diestro jinete,-citáronse ambos combatientes de nuevo, y partieron entre la expectación de la muchedumbre, silenciosa ahora y verdaderamente interesada en el lance.

Antes sin embargo de que tal sucediera, y al recobrar el príncipe Bermejo total dominio sobre su cabalgadura, había levantado los ojos rápidamente y con disimulo a la azotea desde la cual contemplaba Seti-Mariem, llena de dudas y esperanzas, el espectáculo; y advirtiendo la imperceptible seña que ésta le dirigía, determináse Abu-Saîd a concluir de una vez con su contrario, según tenía prometido, poniendo término al combate, del cual hasta entonces no era él quien salía con verdad airoso.

Otra persona había también advertido la indicación hecha por Seti-Mariem, que lo era indudablemente de la muerte del Sultán; Aixa, con efecto, seguía palpitante los lances de aquella escaramuza, cuya solemnidad y cuyo alcance conocía de sobra, y al advertir la seña, comprendiendo lo que significaba, con la faz desencajada, fría, llena de horror, y temblando como las hojas del árbol azotadas por tempestad furiosa, echose sobre el ajimez, cuyas débiles celosías de madera crujieron, y pretendió gritar para advertir a su enamorado; pero ni en la garganta halló sonido que articular, ni la lengua acertó a moverse: que tales y tan grandes eran su dolor y su angustia!

Entre tanto, habíase con la rapidez del rayo verificado ya el choque entre los dos valientes campeones; y fue tan recio esta vez y tan certero, que ambos perdieron los arzones, y el jinete, cuyo rostro ocultaba el tupido izar, se tambaleó sobra su cabalgadura, y cayó pesadamente en tierra.

Un grito, grito al par de espanto y de alegría, indefinible, pero unánime, universal y espontáneo llenó los ámbitos todos del palenque, y multitud de espectadores saltaron a la arena.

Los caballeros de ambas cuadrillas que habiendo cesado de luchar entre sí, contemplaban hacía rato, y muchos de ellos sin comprender su importancia, aquella especie de duelo,-apeándose veloces de sus monturas, corrieron presurosos al herido, quien permanecía en el polvo, inerte y sin hacer movimiento alguno. Confusión espantosa reinó en la muchedumbre, que se agitaba violentamente, como las olas del mar a impulso del huracán desenfrenado, produciendo un rumor tumultuoso y significativo, en medio del cual, una voz recia, estentórea, que dominó todo ruido y que nadie supo de dónde salió, pero que todos escucharon, gritó distintamente:

-El Sultán nuestro señor ha muerto! Perdónele Allah! Gloria a nuestro señor y dueño el Sultán Abu-l-Gualid Ismaîl!...

Y aquel grito, repetido de uno a otro extremo de la plaza como una consigna, resonó amenazador en todas partes.

Brillaron las armas; y cual suele conmover la tormenta la tranquila superficie de los mares en calma, aquella muchedumbre, poco antes alegre y serena, presentó el aspecto de deshecha borrasca.

Aixa en tanto, loca por el dolor, y sin darse cuenta exacta ni de lo que habían presenciado con estupor sus ojos, ni de lo que hacía, habíase por instintivo impulso apartado del ajimez, y ya se disponía a descender al palenque para estrechar por última vez entre sus brazos el cuerpo de su amante, cuando con el mayor orden, abriéndose camino por entre la multitud a la fuerza, arrollando aquella masa humana que se oponía a su paso, desembocó por el Zacatín numerosa tropa de jinetes armados, a cuya cabeza cabalgaba grave, severo y con el rostro ceñudo el Sultán Abu-Abd-il-Lah Mohammad, seguido del arráez Abd-ul-Malik con la espada desnuda.

El efecto fue indescriptible. Cesó como por encanto la gritería; serenose todo con su presencia, y la calma se restableció al cabo, resonando no obstante, más espontáneo que el anterior, el grito de:

-Gloria a nuestro señor, el Sultán Abu-Abd-il-Lah Mohammad! �Prospérele Allah!,-que salió de todas las bocas, pronunciado con visibles muestras de cariño.

A la desbandada, gran número de espectadores, y principalmente aquellos que habían saltado al palenque desde las barreras, y se habían distinguido por sus aclamaciones reiteradas al príncipe Ismaîl, procuraban huir y confundirse entre los grupos, muchos de los cuales les abrían paso, mientras otros les detenían, comprendiendo por la alevosía del príncipe Bermejo en un combate de armas corteses como aquél, que se había tratado de asesinar al Amir y de producir una revolución en Granada.

Otros eran presos, maniatados y golpeados a la vista de Seti-Mariem, en cuyo semblante descompuesto se pintaban al par la cólera, el odio y el despecho.

Penetró al fin Mohammad en el palenque, y dirigiéndose a Abu-Saîd, su primo,-quien habiendo pensado recrearse en su triunfo, permanecía atónito y suspenso, sin acertar a moverse del lado del herido,-dio orden a Abd-ul-Malik para que públicamente se apoderase de la persona del príncipe, lo cual efectuaba el arráez sin grave esfuerzo, y acudiendo presuroso al caballero que había vestido sus galas en la fiesta y que continuaba tendido en tierra, saltó del caballo, desgarró con mano enérgica el velo que cubría el semblante del herido, y profundamente conmovido, exclamó al reconocerle:

-Allah premie en el paraíso tu acción heroica, valeroso y leal Ebn-ul-Jathib! Allah vela por aquellos que marchan siempre por el camino derecho! Bendígate Allah! Pero, �ay de aquellos que te han puesto en este estado!

Venciendo la emoción que le embargaba, y sin perder momento, rasgó el Sultán con sus propias manos las ricas vestiduras del poeta, desabrochó el rico coselete de acero que llevaba éste oculto bajo las ropas, y reconoció la herida, de la cual manaba sangre en abundancia.

El hierro de la lanza que traidoramente blandía el príncipe Bermejo, había penetrado en el cuerpo de Ebn-ul-Jathib por un costado, produciéndole el desmayo que aún le poseía y por el cual todos le habían juzgado cadáver.

-�Ay de aquellos que han atentado contra tu vida!-continuó el Sultán inclinado sobre el cuerpo de su querido guazir y secretario.-Allah colma de beneficios a aquel que se le une, y llena de angustias a aquellos de quienes se separa! La clemencia de Allah es infinita, pero su justicia es implacable!

El físico del Sultán, llamado a toda prisa, llegó en aquel momento; y después de reconocer la herida, cuya gravedad no era dudosa, restañó la sangre diestramente, colocó luego un apósito, y dispuso la traslación inmediata a su domicilio del elegante y leal poeta, que aún no había recobrado el sentido, con lo cual, aquel hermoso día, que el pueblo de Granada había considerado de público regocijo, convirtiose en día de tristeza para todos, pues sobre que Ebn-ul-Jathib era universalmente estimado por su genio y por sus cualidades entre los granadinos, la justicia del Sultán no tardaría en imponer el castigo merecido a los que de manera tan infame como alevosa habían atentado contra él, persiguiendo su muerte.

Si en medio de su espanto, había logrado Aixa conservar aunque con singular perturbación, su presencia de espíritu al ver herido e inmóvil en tierra al caballero a quien todos, y ella también, creían el Príncipe de los fieles ( Allah le haya perdonado),-no sucedió lo propio cuando, inopinadamente, le veían sus ojos aparecer, inflexible como la justicia divina, hermoso como siempre, por la desembocadura del Zacatín, al frente de sus guardias.

Su pobre corazón, combatido por tantas emociones, no pudo resistir más, y al mismo tiempo que los labios de la joven dejaban escapar un grito de alegría, tan intenso como el de dolor que habían antes lanzado, caía desvanecida al suelo en el aposento en que se hallaba, vigilada de cerca por los dos hombres que hasta allí la habían por orden de la sultana conducido.

Siervos ambos del príncipe Bermejo, desde el lugar que ocupaban habían tenido ocasión de advertir cuanto ocurría en el palenque; y al presenciar la detención y apresamiento de su señor, que coincidió con el desvanecimiento de Aixa, fue tan grande el terror que hubo de apoderarse de ellos, y tal el pánico de que se sintieron poseídos, que, sin ponerse de acuerdo ni fijar siquiera la atención en el estado en que quedaba la doncella, abandonaron precipitadamente el aposento, dejándola en él tendida.

Bien lo dijo el poeta, inspirado sin duda por acentos proféticos: �No faltará nunca al reino quien lo defienda, ni quien le haga resplandecer, ni quien le llene de gloria con sus servicios, ni le abandonará nunca la prosperidad, mientras no le abandone la protección del Omnipotente!�

La clemencia del Señor de ambos mundos (�reverenciado sea su nombre en todas las regiones de la tierra!) no había podido consentir, en efecto, que los torpes planes de la sultana Seti-Mariem y del príncipe Bermejo llegaran a realizarse, entronizando la iniquidad sobre las ruinas de la virtud y del derecho.

Por esta causa, pues, seguramente, había dado en medio de su postración alientos a la infeliz muchacha, enamorada del Amir, para salvar todos los obstáculos, sortear todos los riesgos y vencer todas las dificultades, cuando más parecía que el Misericordioso dejaba de su mano y apartaba su mirada bienhechora de los que todo lo esperaban de la protección divina, y restablecía en el momento decisivo el imperio de la justicia sobre los maleficios de la iniquidad que se ofrecía ya como triunfante.

Grandes eran, en verdad, la perplejidad y el asombro en que dejaba Aixa al katib Ebn-ul-Jathib, el poeta más inspirado y elegante de cuantos florecían bajo el amparo del egregio Sultán de Granada, y el más querido por el Príncipe, que había hecho de él su guazir y compañero inseparable,-cuando al desaparecer aquella entre las sombras de la noche, quedaba a solas consigo mismo, bajo el peso de semejante e inesperada declaración que exigía resolución pronta y decisiva.

En vano buscó el sosiego, y llamó en su auxilio a los genios protectores que inspiraban todos sus cantos en elogio del Amir, para que en aquella ocasión solemne, y después de leído una y cien veces el lacónico pero expresivo escrito que Aixa le había personalmente entregado, iluminasen su espíritu, aconsejándole el medio por el cual le sería dable salvar la vida, sagrada para él, del Príncipe, a cuya amistad había consagrado toda su existencia. Los genios permanecieron mudos a sus evocaciones reiteradas, y su fecundo ingenio pareció en dolorosa esterilidad agotado.

Correr al regio alcázar, despertar al Sultán y darle conocimiento del secreto de que Aixa le había hecho depositario, que era cuanto la joven apetecía, empresa resultaba de todo en todo irrealizable para el poeta. Nadie como él conocía el carácter de aquel Príncipe, en la primavera de la vida, halagado por la suerte, con el alma henchida de caballerosas y delicadas ilusiones, arrojado, vehemente y valeroso, y para quien tanto valdría mostrarle el escrito acusador de su amada, como impulsarle al riesgo de que urgía libertarle sin demora.

Una palabra sola bastaría para que, encendido su ánimo, le hiciera apetecer el momento de hallarse frente a frente de aquellos que codiciaban su vida.

No era posible, pues, cumplir los deseos de Aixa: no era posible por entonces dar al Amir aviso alguno. Lo que sí aparecía como indispensable, lo que era necesario conseguir a todo trance y de cualquier manera, era que el Sultán no tomara como había prometido, parte en el militar simulacro que debía en Bib-ar-Rambla celebrarse aquel día, cuyas primeras luces sorprendieron al Katib entregado por completo a sus meditaciones, y sin haber nada todavía resuelto.

Tampoco resultaba fácil la empresa de conseguir una sustitución, como le había en los primeros momentos ocurrido a aquel esclarecido hijo de las musas, a quien dieron por su elocuencia sus contemporáneos el honroso sobrenombre de Lisan-ed-din o lengua de la religión, pues sobre que para ello sería preciso vestir las riquísimas ropas del Sultán, no conseguiría tampoco el fin que apetecía, porque nadie había en Granada que no conociese al Príncipe, y mucho menos el Bermejo, con quien debía justar en el palenque.

Así es que, no bien el sol comenzó a derramar su lluvia de oro desde el espacio, dando animación y vida a la ciudad, que empezaba a despertarse, luego de invocada en la mezquita del barrió la protección del Todopoderoso, tomó pensativo y lentamente el camino del alcázar, lleno de indecisión y de zozobra el ánimo, y meditando siempre acerca del medio de que podría valerse para impedir que el Sultán se presentara en la fiesta.

El anuncio de una enfermedad repentina e inesperada en el Príncipe, hubiera sido motivo suficiente para avisar a sus enemigos de que estaban sus planes descubiertos, y no se conseguía otra cosa, al suspender la fiesta, sino encender los ánimos, y poner más en peligro la preciosa vida de Mohammad.

Por otra parte, el pueblo, que esperaba con verdadera ansiedad aquella diversión tan de su agrado, y aun los mismos caballeros de la corte que debían intervenir como justadores,-recelarían de tan inoportuna dolencia, pensando quizás que el temor de una derrota en el palenque, obligaba al Sultán a suspenderla fiesta, lo cual cedía en desprestigio del soberano señor de los muslimes, dado caso de que se lograra que éste no asistiese.

Nada había pues aceptable; y sin hallar solución alguna, encerrado en infranqueable y fatal círculo de hierro, cuyos límites no le era dado traspasar, volvió otra vez el elegante autor del Esplendor de la luna llena acerca de la dinastía Nasserita a pensar de nuevo en la sustitución, como el único recurso realmente eficaz y provechoso, en aquellas tan críticas cual solemnes circunstancias.

En semejante situación de ánimo, llegó a las puertas del alcázar de los Jazrechitas, y penetró en sus dorados aposentos, batallando consigo propio, y pidiendo a Allah un rayo de su luz divina para resolver el conflicto en que se hallaba.

Preocupado con lo extraño de los sucesos de la pasada noche, había el Sultán abandonado el lecho bien de mañana, y en aquellos momentos respiraba el aura que enviaban hasta él llena de aromas los cármenes frondosos que bordan las orillas del Darro, desde uno de los hermosos ajimeces de la Torre de Comárex, cuyos cimientos había echado sobre la roca viva, según la tradición, Al-Ahmar el Magnífico, y cuyos muros había bordado diestramente la munificencia de su augusto progenitor Yusuf I.

Vagaban sus miradas por el espacio, donde con estridente clamoreo y rapidísimo vuelo, cruzaban en bandadas las africanas golondrinas preparándose como en inmensa caravana, a cruzar el Estrecho y regresar a las abrasadas arenas del Magreb, donde las arrojaba ya la proximidad del invierno, pues faltaban muy pocos días para que diera comienzo la luna de Dzu-l-Caâda(28); y mientras seguía distraído el giro de aquellas avecillas incansables,-la tranquilidad del hermoso panorama, iluminado por los rayos del sol naciente que caían sobre él desmenuzados como lluvia de oro; la agradable frescura de la brisa matinal; el perfume del arrayán y del mirto, y el tranquilo murmurar del río, que se deslizaba entre huertos y jardines bajo el embovedado de los puentes, de tal manera impresionaban al Sultán que, olvidado del presente, dejaba volar el pensamiento en alas de su pasión lejos de aquel alcázar encantado, y cruzando el espacio azul y sereno, cual seguían cruzándolo bulliciosas con afán las golondrinas, deteníase en la morada donde vivía la virgen de sus sueños.

Pensaba en Aixa; y en la sábana inmensa de los cielos, en las rosadas nubes que coronaban la frontera sierra, entre el follaje ya amarillento de las cármenes que distinguía en lo profundo del valle a sus pies tendido, sobre las apiñadas y confusas azoteas del caserío de la ciudad, donde quiera que detenía la mirada, allí veía el sonriente rostro de la bella, cuyos labios de fuego no parecían sino murmurar palabras de amor por él solo entendidas, y cuyos negros y rasgados ojos encendían y avivaban en su pecho aquella pasión, que era su única delicia.

De buen grado, como otras veces, habría enviado desde allí a la doncella alguno de aquellos amorosos billetes, confiados al instinto de una de sus palomas mensajeras; pero el recuerdo de cuanto había acaecido la pasada noche, convenciéndole de que sus enemigos estaban alerta, y de que Aixa sin duda se hallaba más que nunca vigilada, le disuadían de su propósito.

En ocasiones, permanecía suspenso y como abismado en la contemplación de la naturaleza, cual si en sus galas y en su alegría viese su propio espíritu retratado.

No atreviéndose a turbar aquellos sueños deleitosos que al Sultán embargaban, detúvose breves momentos Ebn-ul-Jathib; considerole un punto, indeciso y vacilante, no habiendo aún hallado la fórmula que tan ardientemente perseguía, y se alejó discreto de la espaciosa estancia, sin que el rumor de sus pasos interrumpiese, por fortuna suya, las meditaciones del Príncipe de los fieles.

Los momentos urgían: la situación se agravaba a cada paso que el sol daba en su carrera, y comprendiéndolo así, el poeta era presa de invencible desesperación, acusándose a sí propio y haciéndose responsable de cuanto pudiese acontecer en la fiesta.

Usando de la libertad que en el alcázar gozaba por su cargo de confianza al lado del Amir, discurría ensimismado por el anchuroso Patio de la Alberca, ora deteniéndose a contemplar los pececillos que en el agua del estanque bullían desasosegados y semejantes a relucientes chispas de luz, ora mirando los surtidores de las fuentes que parecían verter líquida plata, y ora por último, atendiendo a los rumores que llegaban hasta él, como si esperase que en la disposición difícil de su ánimo, bastara una palabra para decidirle.

Así penetró en el ala meridional del palacio, destinada a la vida particular del Príncipe: la casualidad parecía ayudarle, guiándole a aquellos reservados aposentos, y tomando a buen augurio la soledad que en ellos reinaba, resolviose al cabo a salvar la preciosa vida del joven Mohammad, con el más heroico de los sacrificios.

Ocupar él el puesto reservado al Príncipe en la fiesta, y recibir la herida destinada a su señor y dueño: tal fue el noble pensamiento de su alma generosa.

No reflexionó ya más: las circunstancias eran sobrado solemnes e imperiosas para detenerse, y el tiempo transcurría veloz e impasible, sin consentir aplazamientos.

Y entrando resueltamente en la cámara particular del Sultán, detúvose temeroso de ser sorprendido en la ejecución del audaz proyecto que meditaba.

Sobre los cojines sedosos de un escaño, hallábanse dispuestas las ricas vestiduras que debía ostentar en Bib-ar-Rambla el gallardo hijo de Yusuf I, y bien podía asegurarse que el alfayate encargado de aquella obra, había apurado en ella toda su ciencia, pues era realmente una maravilla.

De costoso ricomás en que, salpicados de estrellas de oro fino y de rubíes, jugaban el rojo, el azul y el jalde,-era la tela de la graciosa aljuba, cuyas haldas y cuyas fimbrias todas contenían en tejidos caracteres dorados el nombre del Amir, una y cien veces repetido; ancha banda de sirgo azul celeste que, en un círculo de estrellas, también de oro, llevaba el mote de los Al-Ahmares, y se cerraba por medio de un broche de granates y de encendidos rubíes, veíase al lado de la aljuba y de la toca, asimismo azul como la banda.

Temeroso respeto le contuvo al contemplar aquellas galas resplandecientes: hubo un momento en que se arrepintió de lo proyectado; pero animoso y resuelto, poniendo entera en Allah su esperanza, y aprovechando la favorable coyuntura de encontrarse solo, asió rápidamente de las ropas, hizo con ellas un lío poco voluminoso, y ocultándolas lo mejor que pudo debajo de su ancho albornoz, salió del aposento y del alcázar con la precipitación y el sobresalto del ladrón que teme ser sorprendido en flagrante delito.

Huyendo de las gentes, como si tuviera por qué avergonzarse de su acción generosa, y pudieran leer todos en su rostro el hurto cometido, caminaba cautelosamente, procurando ocultarse en las espesas arboledas de los jardines que rodeaban la espléndida morada de los Jazrechitas, y donde buscando un sitio apartado, se dejó caer desfallecido y anhelante sobre el césped, al lado de una de las muchas corrientes de agua que procedían del sobrante de los canales de riego de la Alhambra.

Allí se entregó de nuevo a muy serias meditaciones: ya tenía en su poder las prendas con que debía el Sultán presentarse en la fiesta. Vestirlas, era empresa arriesgada y comprometedora, bien que no imposible, aun a trueque de concitar acaso luego la cólera del soberano; pero lo que consideraba después de todo como más difícil, aquello en que hasta entonces no había pensado, y mayores obstáculos le ofrecía, con apariencias invencibles, era el que el jefe de las caballerizas le entregase enjaezado convenientemente el caballo que había de montar el Príncipe, y hacerse acompañar y seguir luego por la tropa de caballeros que formaban la cuadrilla, bajo las órdenes personales de Mohammad.

Habría él deseado poder llevar a cabo aquella empresa sin necesitar el concurso de ningún otro de los servidores del Príncipe, no porque le inspirasen desconfianza todos ellos en absoluto, ni porque quisiera recabar para sí solo la gloria de haber salvado la vida del soberano, sino porque sabía muy bien la verdad del adagio que dice: �no temas de aquel de quien te guardas; pero guárdate de aquel en quien confías.�

Quizás disentiría de su parecer; acaso estorbara por torpeza sus proyectos, malográndolo todo; pero el insigne poeta comprendía que nada le era dable lograr solo, y como la persona más fiel y devota al Príncipe, pensó en el arráez de la guardia personal del Amir, en el bravo Abd-ul-Malik que tantas pruebas tenía ya dadas de su lealtad, y que debía acompañar precisamente a Mohammad, al frente de sus caballeros en la fiesta.

Allah sin duda, que vela siempre, por sus elegidos y todas las cosas las endereza y guía a su sabor para mayor gloria suya y ensalzamiento de su santa ley, quiso que por aventura, y al tiempo que a Ebn-ul-Jathib ocurría tal pensamiento, por delante del sitio en que el poeta permanecía oculto, y siguiendo la estrecha senda que conduce a Bib-ax-Xarîa o Puerta de la ley, pocos años antes terminada, acertara a cruzar el propio Abd-ul-Malik en persona, caballero en un hermoso potro cordobés que braceaba por la empinada cuesta con el mismo desembarazo y con la elegancia que hubiera podido hacerlo en tierra llana.

Llamole Lisan-ed-Din, levantándose impaciente del suelo; y antes de que aquél, sorprendido, hubiera tenido tiempo de reconocer al poeta y de refrenar su montura, estrechando el katib sobre el pecho bajo el albornoz las ricas vestiduras de que acababa de apoderarse, corrió hacia el arráez, y sin detenerse a saludarle, exclamó jadeante:

-Por la santidad de la ley de Mahoma �bendígale Allah!... Por tu vida y por la de tus hijos, oh valeroso arráez, te conjuro para que me sigas donde nadie pueda vernos sino el señor del Trono Excelso, ni nadie sino Él pueda escuchar lo que mis labios deben con toda urgencia revelarte.

Algo había de extraño en el rostro y en la voz del katib, cuando Abd-ul-Malik, que conocía de antiguo al poeta y le respetaba por su virtud y por su ciencia, después de haber detenido vigorosamente la cabalgadura, le hundía en los ijares los acicates, mientras respondía:

-Aguarda por Allah a que entregue en Bib-ax-Xarîa el caballo, y soy tuyo enseguida.

Y con efecto: pocos momentos después volvía presuroso y desmontado al lugar donde entre indecibles zozobras permanecía en pie Ebn-ul-Jathib aguardándole.

-Así el Omnipotente me salve-murmuró Abd-ul-Malik al tiempo de reunirse con el poeta,-que en tus ojos y en tu semblante leo que algo grave acontece.

-En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, que ni engendró, ni fue engendrado, ni tiene semejante-expresó con tono solemne Lisan-ed-Din sin dar respuesta al arráez, y conduciéndole al lugar oculto de donde había antes salido.-Dime, oh tú, la mejor espada del imperio, el corazón más leal y más noble de Granada, dime si es para ti la vida del Sultán justo y generoso tan sagrada como el mismo libro dictado por Allah con el intermedio del ángel Gabriel al Profeta de Koraïx!...

-Ciertamente que es por demás extraña tu pregunta, honrado Ebn-ul-Jathib, y que a no ser tú quien me la hicieras, creería que la habían formulado los labios de algún loco! �Qué pretendes de mí, cuando tales cosas invocas?... Por Allah, el vivo, que te expliques...-replicó Abd-ul-Malik, en cuyo ánimo crecían a la par el asombro y la sorpresa.

-No hay tiempo que perder en inútiles palabras-prosiguió el katib.-Si es para ti, cual me consta, la vida de nuestro señor el Sultán (�prolongue Allah sus días!) más preciosa que la tuya, y tan sagrada como la misma Ley del Islam, me has de jurar por tu cabeza y la de tus hijos, por la divinidad del Creador de cielos y de tierra, que no ha de faltarme tu apoyo en la arriesgada empresa que medito.

-�La vida de nuestro señor corre peligro?... Habla!-exclamó el arráez profundamente agitado.

Sin darle tiempo a que pronunciase otras palabras, buscó afanoso Ebn-ul-Jathib en los anchos bolsillos de la almalafa el escrito de Aixa, y con él en la mano, replicó:

-No es prudente en este sitio darte explicación de mis angustias: tengo miedo del aire, de la luz y de mí propio... Llévame donde nadie pueda oírnos, y tendrás cumplida la explicación que pretendes.

Tomando la misma cuesta que a la Puerta de la Ley-conducía, el arráez y el katib, silenciosos, siguieron hasta las cuadradas y rojizas torres del al-hissan que al otro lado de la colina se levantaba frente al alcázar, y haciéndose el primero franquear con un pretexto la entrada de la más alta de aquellas, subieron después de cerrar la puerta cuidadosamente al terrado de la misma, desde el cual se descubría el hermosísimo panorama de la ciudad entera, y allí ambos se detuvieron.

-�Estamos aquí seguros?-preguntó Ebn-ul-Jathib, volviendo a todos lados la vista con no aplacado recelo.

-Sólo aquí tendremos a Allah por testigo,-replicó Abd-ul-Malik, apoyándose en una almena,-y Él únicamente podrá escuchar nuestras palabras!

-Alabado sea!-exclamó el katib.-Y pues nadie sino Él puede oírnos, lee y medita acerca del contenido de ese escrito que me atormenta desde anoche. Él te demostrará si son justos mis temores, y si es legítima la agitación que me posee y has sorprendido en mi semblante,-añadió poniendo en manos del arráez la carta de Aixa.

-Que Allah me maldiga como a un judío, si no es en efecto grave cuanto declara este escrito, y si no doy a nuestro señor el Sultán noticia de ello sin tardanza, a ser cierto!-dijo Abd-ul-Malik así que hubo leído el billete.

-Sí; es cierto; debe de serlo, porque procede de la enamorada del Príncipe de los fieles (�protéjale Allah!) y ella misma ha sido quien lo ha puesto en mis manos,-contestó el poeta, añadiendo en seguida: -Pero, guárdate de hacer lo que has dicho, si en algo estimas la vida de nuestro dueño... �Piensas que sólo para darte conocimiento de la horrible traición que amenaza su sagrada existencia, es para lo que me he acercado a ti, y para lo que invoco tu auxilio?

-Habla, así tengas segura tu salvación, porque entonces no comprendo lo que de mí deseas.

-�No lo comprendes, oh Abd-ul-Malik? Escucha: nuestro señor el Sultán (Allah prolongue sus días!) �no ha prometido correr lanzas en la fiesta que dentro de breves horas se ha de celebrar en Bib-ar- Rambla?... �No has de ser tú el arráez y jefe de los caballeros que deben justar al lado suyo? �No eres tú el encargado de tenerle el estribo cuando haya de montar para bajar con este objeto a Granada?

-Ciertamente que no te equivocas.

-�No es también cierto,-continuó el poeta,-que si llega a tener noticia de lo que dice este billete, volará presuroso a Bib-ar-Rambla desafiando el peligro?... �No lo es, asimismo, que ignorando la ocasión y la mano que le ha de herir, correrá desalado a la muerte, y será torpemente asesinado a nuestros ojos, sin que tú, ni yo, ni nadie pueda impedirlo, y que el castigo de los criminales no le ha de volver a la vida?...

-Así es,-repuso Abd-ul-Malik sencillamente.

-Pues entonces, es preciso que el Sultán, nuestro señor, ignore todo esto,-dijo el katib.

-Júrote por Thagut (�maldito sea!), que ahora te comprendo menos.

-Escucha y calla,-replicó secamente el poeta-Es preciso que lo ignore; pero es preciso al propio tiempo que no llegue a justar en Bib-ar-Rambla.

-La suspensión de la fiesta alarmaría a todos, sin que se consiguiera nada,-expuso Abd-ul-Malik, con su natural buen sentido.

-Y �quién habla de suspender la fiesta? Lo que hemos tú y yo de impedir es que tome en ella parte nuestro señor, para que podamos unidos desbaratar esa conjuración y apoderarnos de los conspiradores.

-Por mi barba, que es difícil lo que intentas... Y �de qué medios piensas valerte para conseguir que el Sultán, tu dueño y el mío, falte a su promesa?-preguntó el arráez con visible incredulidad.

Ebn-ul-Jathib, por toda respuesta sacó de debajo de sus ropas los vestidos del Príncipe, y los mostró silenciosamente a Abd-ul-Malik, quien al advertir su riqueza y las inscripciones bordadas en oro, que sólo podía usar aquél, no volvía en sí de su asombro.

-�Las ropas del Sultán!-exclamó.

-Sí, las ropas del Sultán! Las que precisamente debe vestir en el palenque! No te equivocas! Pero las vestiré yo, y yo seré quien reciba en su lugar el golpe del traidor asesino!-dijo pausadamente el poeta.

Había tal grandeza y tal majestad en la acción y en las palabras del esclarecido Lisan-ed-Din, que el arráez se sintió conmovido.

-Y �piensas,-repuso,-que habrá de consentir semejante trueque nuestro joven Amir?

-No pretendo tal cosa... Cuando la hora de adh-dhohar, que es precisamente el momento en que debe comenzar la justa, sea anunciada por el muedzín en los almenares de las mezquitas, el Sultán habrá buscado inútilmente estos vestidos... Tú te encargarás de entretenerle todo el tiempo que puedas, y como te inspire Allah; y cuando juzgues llegada la ocasión, muéstrale ya este escrito y dile cuanto ocurre: que no vacilará nuestro señor en lo que debe hacer, una vez que haya leído el mensaje y sepa de lo que se trata.

-Pero...-interrumpió Abd-ul-Malik.

-No he acabado todavía. Como tú eres quien ha de acaudillar la guardia y los caballeros de la cuadrilla, les obligarás a que sin ti me sigan y obedezcan, en la creencia de que es realmente el Sultán en persona aquel a quien acompañan... Para eso llevaré oculto el rostro, y lo llevarán también, los jinetes de mi bando... �Entiendes ahora, oh noble arráez?

-Por mi alma, que he comprendido al cabo cuánto de mí deseas! Pero me toca a mí, el jefe de la guardia personal del Príncipe, caudillo también de sus tropas, el papel que te adjudicas!... Yo seré quien vista esas ropas! Yo seré quien juste por el Amir en Bib-ar-Rambla, y a mí es a quien corresponde la honra de derramar mi sangre y aun perder la vida por nuestro señor y dueño!... Dame, pues, esas prendas, y quede para ti la misión de hacer que Mohammad caiga en el engaño fraguado por tu leal ingenio... Dame, que el tiempo urge!-exclamó con generoso arranque el arráez, brindándose a la muerte.

Grande fue el trabajo que hubo de costar al poeta el hacer que Abd-ul-Malik desistiese de su proyecto, al cual se había asido con tenacidad comparable a la de los malos genios, cuando hacen presa en el alma de las criaturas; pero vencido al fin y principalmente por la consideración de que su corpulencia le delataría, pues nadie podría confundirle con el Sultán, por ello cedió, aunque no sin pena, y derramando lágrimas de ternura, estrechó entre sus membrudos brazos contra el pecho el cuerpo flexible y elegante de Lisan-ed-Din, mientras decía con voz por la emoción entrecortada:

-Oh! Con todas mis fuerzas te he de ayudar, valiente Ebn-ul-Jathib! Diestro eres en las armas, y en más de una ocasión has acreditado tu fortaleza! Allah! quiera salvarte del hierro homicida, y si a Él agrada, hemos de oír por mucho tiempo alegres noticias tuyas, y juntos hemos de asistir al castigo de los criminales!...

-Allah te oiga y premie tus buenos deseos!-respondió el poeta.

Y como ya el tiempo apremiaba, bajaron ambos de la torre, y juntos, hablando de cosas indiferentes, se dirigieron a las habitaciones que en el recinto del alcázar estaban destinadas para el arráez; depositó en una de ellas Ebn-ul-Jathib su fardo, y encaminándose a la cercana Mezquita, labrada en los comienzos de aquel siglo por la piedad benéfica del Sultán Abu-Abd-il-Lah Mohammad III,-como buen muslime, postrado de rodillas delante del Mihrab, elevó su espíritu por medio de la oración a los pies del trono del Excelso, confió a su misericordia el amparo de sus hijos, y pidió perdón humildemente de todas sus culpas pasadas.

Fortalecido ya su ánimo, tornó al aposento de Abd-ul-Malik, de cuyos labios recibió la nueva de que todo estaba prevenido según lo concertado, y ayudado por el arráez comenzó a vestirse.

Siguiendo los prudentes consejos del esforzado militar, encerró primero el cuerpo en el templado coselete de batalla que aquél le ofrecía, y cubrió también de acero sus brazos; y ocultando aquellas armas defensivas bajo los pliegues de la hermosa aljuba de ricomás, cruzose la ancha banda azul sobre el pecho, después de vestirse las demás prendas, colocando en aquella una de las espadas conocidas del Príncipe y que el arráez le había proporcionado.

Ciñose luego la lujosa toca a la cabeza, y tomando los cabos flotantes del izar que de aquella pendía, cruzolos por el rostro, de manera que sólo quedaron al descubierto los ojos, azules y expresivos como los del Sultán Mohammad, con quien, así ataviado, ofrecía tan estrecho parecido, que produjo singular sorpresa en el arráez la semejanza.

-�Insistes todavía?...-preguntó éste contemplándole.

-Más que nunca, Abd-ul-Malik,-repuso el poeta.-Ya lo ves: las ropas del Amir de los fieles me cubren, y no es tiempo de retroceder... Por Allah, que no han de sospechar sus enemigos que bajo ellas late otro corazón que el de nuestro señor y dueño!

-Ciertamente! oh generoso Lisan-ed-Din! que admiro lo grande de tu abnegación.... Y pues el momento solemne se aproxima, permite que te recuerde lo grave del compromiso que contraes...

-Demasiado lo sé,-interrumpió Ebn-ul-Jathib.-Acaso el golpe alevosamente destinado al Príncipe corte el hilo de mis días! Pero,-añadió con acento profético,-hay en el Paraíso un lugar destinado a los que mueren como yo moriré! Déjame, pues, y no hablemos de esto!

-Sea como quieras!... Que Allah haga que encuentres la ventura! Contigo va mi corazón!-exclamó melancólicamente Abd-ul-Malik, humillado por el valor y la abnegación sublimes del poeta, quien por tañer la cítara de oro, no tenía ni mucho menos olvidado el noble ejercicio de las armas, en que era tan diestro como en componer cassidas.

Cuando la voz del muedzín resonó en lo alto del minarete de la Mezquita de la Alhambra, pregonando el idzan para el salah de adh-dhohar,-lucida tropa de jinetes vistosamente engalanada y con los mismos colores en los trajes que aquellos que aparecían felizmente combinados en las ropas de que se hallaba Ebn-ul-Jathib vestido, aguardaba a la puerta del alcázar de los Beni-Nassares al Sultán Abu-Abd-il-Lah Mohammad, para tomar parte en los regocijos de Bib-ar-Rambla.

Delante, sujetando del diestro la cabalgadura, ricamente enjaezada, que debía montar el Príncipe, -mostrábase, al lado del jefe de las caballerizas, para tener a aquél el estribo, el arráez Abd-ul-Malik, en cuyo semblante hubiera podido notarse la agitación de su espíritu.

Poco después, llevando el rostro oculto por el izar, aparecía con paso firme el poeta Ebn-ul-Jathib, a quien todos, sin dificultad ni sospecha, confundieron por su apostura con el joven Sultán; y montando rápidamente, púsose a la cabeza de los caballeros, quienes se apresuraron a imitarle cruzando también los cabos del izar de sus tocas respectivas por el semblante. Picó luego espuelas a su caballo, no sin que hubiese tenido ocasión el arráez de estrechar furtivamente entre las suyas la mano del poeta, y desapareció, seguido de los jinetes, entre una nube de polvo, por el camino de Bib-al-Godór, entrando en Bib-ar-Rambla cuando, ya con muestras de impaciencia, aguardaban el príncipe Bermejo y los caballeros de su cuadrilla en el palenque.

- XV -

EN medio de sus meditaciones, impregnadas de aquel fantástico y dulce colorido que presta una imaginación joven y ardiente a cuanto la conmueve y excita,-como ensueño deleitoso, pareció despertar Mohammad sorprendido al escuchar el eco de los pregones de la salah de adh-dhohar, repetidos en todos los alminares de las mezquitas de Granada.

Pasase con lentitud ambas manos por los ojos, cual si de esta suerte quisiera apartar de ellos y de su ánimo visiones extrañas y no todas lisonjeras, y se separó con esfuerzo del ajimez, con el alma agitada por diversas y profundas emociones, tropezando entonces sus miradas con las del arráez Abd-ul-Malik, quien en actitud respetuosa, permanecía de pie, dibujando su figura corpulenta sobre los bordados muros de la espléndida Sala de Comárex.

Mirole distraído; y sin contestar a su saludo, echó a andar el Príncipe en dirección al espacioso Patio de los arrayanes, llegando en breve a sus particulares habitaciones.

-�Oh poderoso Amir de los creyentes!-exclamó haciendo profunda reverencia ante él el arráez, que hasta allí le había seguido.-La bendición de Allah sea sobre ti y sobre los tuyos!... Ha sonado la hora del regocijo, y ya desde aquí se oye resonar en Bib-ar-Rambla el rumor de las músicas. Que Allah te esfuerce y te proteja!...

-Mis galas pronto, y partamos,-contestó el Sultán penetrando en sus aposentos.

Aguardábale allí la sorpresa de no hallar ninguno de sus servidores; y como volviese con asombro los ojos en torno suyo y sólo viese el arráez, para quien era tarea mucho más difícil entretener al Príncipe, que luchar en campo abierto, cuerpo a cuerpo y lanza a lanza con los terribles guerreros de Castilla,

-�Qué es esto?-le preguntó.-�Por qué mis servidores no se hallan aquí para vestirme?... �Cómo es que tú no te apresuras a hacerlos venir?... Por mi barba, que he de imponerles ahora mismo el castigo que merecen.

-Así Allah te conceda en esta vida y en la otra el gozar sin término los beneficios de su bondad inagotable,-dijo Abd-ul-Malik todo tembloroso, y sin saber qué hacerse,-como yo te suplico �oh soberano señor y dueño mío! que me otorgues clemente tu atención breves momentos, y acaso pueda explicarte mi lengua ruda lo que produce tu justificada extrañeza.

-Tú estás loco!-exclamó Abd-ul-Lah golpeando con impaciencia el pavimento.-Has oído como yo, y sabes como yo que ha sonado la hora de adh-dhohar, y �quieres, cuando soy aguardado en Bib-ar-Rambla, que olvide mi palabra prometida y departa aquí tranquilamente contigo?... Ve en busca de mis esclavos, y prepárate a seguirme sin tardanza!-añadió ardorosamente, al mismo tiempo que se dirigía presuroso a uno de los extremos de la lujosa estancia, pocos años antes edificada por su orden, y hacía allí resonar un timbre.

A pesar de lo terminante de las órdenes, y del tono con que fueron dadas por el Príncipe, Abd-ul-Malik permaneció en su sitio sin moverse, clavados los ojos en el suelo.

Rápidos fueron los instantes que transcurrieron de esta manera: el joven Sultán, asombrado de ver que no acudía nadie a su llamamiento, sentíase ganar por la cólera, y paseaba por la estancia como león encarcelado, mientras el arráez, lleno de confusión y de temores, pero con ánimo decidido y resuelto, cruzados sobre el pecho los brazos, le contemplaba con inquietud de aquella suerte, esperando que la ira del Príncipe estallase.

Dominado por ella al cabo, y reparando en la actitud impasible de Abd-ul-Malik, detúvose de súbito delante de él Mohammad, y mirándole severamente, rompió el silencio, diciendo impetuoso:

-�Qué haces, muslime, que estás oyendo llamar a tu señor, y no acudes?... �En qué piensas, arráez?... �Qué demonio te posee, que cuando he ordenado que te preparases a seguirme permaneces clavado en ese sitio?... �Qué ocurre de extraño en torno mío?... �Qué significa esa actitud de desafío con que osas continuar a mi presencia? Por Allah, el Inmutable, que me están dando tentaciones de castigar con mis propias manos tu desobediencia y tu audacia incomprensibles! Y ya que nadie acude,-prosiguió impulsado por súbito arrebato,-ya que ninguno de mis servidores, incluso tú, arráez, oye mi voz, ni se precipita a ejecutar mis órdenes, cuando mi pueblo creerá que huyo cobarde de la fiesta que yo mismo he preparado,-sin galas, sin arreos, bajaré a Bib-ar-Rambla solo, si es preciso: que lugar habrá luego para saber lo que aquí sucede, y hacer que mi cólera descargue sobre todos vosotros!

Y ciñendo apresuradamente la larga espada de combate, corrió a la puerta del aposento.

Pero Abd-ul-Malik, silencioso, espiaba todos los movimientos del Amir, y al verle dirigirse en aquel estado de exaltación a la puerta, interpúsose diestramente extendiendo sus brazos para impedir la salida del Sultán, mientras caía a sus plantas murmurando:

-Que Allah me ampare! Pero por tu cabeza, �oh señor y dueño mío! que no abandones este aposento, ni muevas tu planta fuera de él sin haberme oído!

-Pues qué,-rugió Abd-ul-Lah,-�Han triunfado por ventura mis enemigos?... �No soy yo el Sultán de Granada?...

�Eres tú acaso, miserable, el encargado de apoderarte de mi persona?... Aparta!... Aparta, o por mi salvación te juro que habré de abrirme paso con mi espada!...

-�No pasarás, soberano Príncipe de los muslimes! Aquí me tienes a tus plantas!... Aquí está mi pecho, siempre leal, siempre lleno de sumisión, y de respeto para contigo! Allah sabe lo que hay en él oculto, y ve y comprende todas mis acciones! Él me librará de tu cólera! Pero no pasarás sin escucharme!

-Aparta por última vez, digo!-exclamó el joven Príncipe dejando estallar su cólera, y desenvainando el acero.-Aparta, o por la santidad de Aquel que ha creado los cielos y la tierra con su palabra, que el filo de mi espada enviará tu alma ruin a las profundidades del infierno!...

-Cúmplase tu voluntad, si así lo quieres!... Tú eres mi señor y mi dueño, y tuya es mi vida!-dijo Abd-ul-Malik Inclinando humildemente la cabeza, y cruzando sus manos sobre el pecho.

No era el Sultán, aunque mozo, tan arrebatado y ciego, como para que en medio de su cólera no comprendiese que alguna oculta razón había para que el arráez, el más leal quizás de sus clientes, procediera en la forma que lo hacía; y como su alma era noble y generosa, sintiose a pesar suyo conmovido por la humildad de aquel hombre que podía sin grave esfuerzo desembarazarse de él, si tales hubieran sido sus intenciones. Contúvose, pues, Mohammad, y aprovechando semejante inesperada tregua, como Abd-ul-Malik juzgase suficiente el tiempo transcurrido, temeroso de provocar más aún el enojo del Amir, sacó de uno de los bolsillos de la almalafa que vestía el billete que Aixa había entregado a Ebn-ul-Jathib la noche anterior, y que el poeta le dejó al partir confiado, y sin atreverse a alzar los ojos del suelo, lo tendió silenciosamente.

-�Qué pretendes, insensato, con ese papel?...-preguntó Mohammad tomándolo no obstante, y estrujándolo colérico.

-Ábrele, señor, y fija en lo que dice un momento tu mirada. Acaso halles en él la explicación de cuanto excita tu cólera contra mí, el más humilde de tus esclavos!-replicó el arráez con respeto, y sin abandonar la postura en que se hallaba.

Con marcadas muestras de impaciencia, pero verdaderamente interesado, desarrugó el Príncipe el billete, y leyó con avidez su contenido, reconociendo al primer golpe de vista la letra de Aixa. Conforme avanzaba en la lectura, crecía ostensible su agitación, y sus cejas se fruncían, lo cual nada bueno auguraba, hasta que al postre, ciego por la cólera, que no trató ya de contener ni disimular, exclamó encarándose con Abd-ul-Malik, arrodillado siempre en el umbral de la puerta:

-Y sabiendo lo que este escrito declara, �intentabas, infame, impedir la salida de tu señor y dueño?... �Has pensado, por un momento siquiera, que podría yo consentir, que soy tan cobarde, tan miserable y tan bajo, que he de dar a mis enemigos el placer de que crean que ha tenido miedo de ellos el Sultán de Granada?... Pero es en vano!... Si fuera preciso, pasaría por cima, no de tu cuerpo, sino del de mi mismo padre, así Allah me perdone!

Y apartando con violento empuje al arráez, que ya no trataba de oponerse, lanzose Mohammad por las galerías del alcázar apellidando sus guardias. Alzose también Abd-ul-Malik, que todo lo tenía previsto y prevenido, y siguiéndole de cerca, llegó en pos de él a una de las puertas del palacio. Aguardaba en ella numerosa tropa compuesta de los mejores jinetes de la guardia, y bastantes peones, perfectamente armados todos como para entrar en batalla-, y allí, dispuesta aquella gente de antemano por orden del arráez, permanecía desde que el heroico Lisan-ed-Din había partido para Bib-ar-Rambla. Al ver al Sultán, separáronse respetuosamente los soldados, y mientras un esclavo se adelantaba hacia el Príncipe conduciendo un hermoso caballo encubertado que montó de un salto Mohammad, Abd-ul-Malik por su parte hacía lo propio sobre su poderosa yegua cordobesa.