—105→

Don Jerónimo estaba desconsolado. Después de muchos años de trabajo como mayordomo de estancia, había empleado en 1876, sus economías, $ 3.200 oro, en comprar ocho leguas de campo.

Poseer ocho leguas de campo está bien, aunque sean de pasto puna, y sin más animales encima que unas cuantas vacas y los bichos silvestres de la llanura; pero guardarlas ocho años sin provecho alguno, ya no le parecía hazaña.

Era, efectivamente, como para desesperar, cuando de repente supo que les iba a cruzar una vía férrea, y dando en seguida con habilísima liberalidad, a la compañía del Pacífico, catorce hectáreas en una esquina de las ocho leguas, había conseguido don Jerónimo la estación justamente anhelada por todo dueño de campo, y había mandado inmediatamente levantar alrededor de ella el plano del futuro pueblo de Rufino con el cual esperaba, no solamente hacer pesos, muchos pesos, sino también legar su nombre a la posteridad.

El plano era hermoso: en él figuraban, pintadas de verde, a cada lado de la estación, pintada de rojo, dos amplias plazas públicas, de dos hectáreas cada una, con sitios reservados para escuelas, iglesia y casa municipal. El pueblo constaba de —106→ setenta y cuatro manzanas, mitad al norte, mitad al sur de la vía, de ocho solares cada una, con un total de quinientos noventa y dos sitios ofrecidos a precios acomodados a los pobladores deseosos de vivir por poca plata, en casa propia.

Alrededor del pueblo, las quintas, de una a cuatro hectáreas, sólo costaban de cien a cuatrocientos pesos, pagaderos a plazos largos, y seguían innumerables chacras en condiciones accesibles para los más pobres.

Irresistible tentación le parecía a don Jerónimo que sería para cualquier hombre de pocos recursos el poder hacerse de una chacra, de una quinta o siquiera de un solar. Y calculaba que nada más que los solares, tasados uno con otro, en cien pesos papel, le vendrían a pagar, con sus setenta y cuatro hectáreas -pongamos cien con las calles- algo como diez veces el costo primitivo de las veinte mil hectáreas compradas, hacía ocho años, con sus precarias economías de mayordomo. ¿Y las quintas? ¿Y las chacras? ¡Y todavía quedarían seis leguas para pastoreo y agricultura! Se pasaba los días haciendo cálculos, cálculos alegres, sí, y de veras, pues en ellos amontonaba cifras hasta quedarse asombrado de tanta fortuna.

Desgraciadamente transcurrían los meses sin que nadie se presentase a comprar y quedaba el hermoso plano virgen de todo apunte de venta.

Tres veces por semana venía un tren de ida y otro de vuelta, pero sin traer pasajeros ni carga, o trayendo tan poca cosa que, de seguir así, nunca dejaría de ser la estación Rufino una de tantas.

Y dejando los cálculos a un lado, don Jerónimo se desesperaba. Era el suplicio de Tántalo: ¡tener a mano, viejo ya, y después de haber sido pobre, se puede decir, toda la vida, semejantes riquezas y no poder disfrutarlas!

Dos años habían pasado desde la aprobación del plano, sin que el pueblo existiera más que en el papel. Bien se habían interesado por algunos solares en las orillas, dos o tres gauchos, conocidos por cuatreros, pero don Jerónimo, temiendo con razón que no fuera más que para robarle sus vacas —107→ con más comodidad, no se había apurado en vendérselos, cuando un día se le presentó un negociante de la campaña pidiéndole precio para una manzana entera, la más cercana a la estación de pasajeros y con frente a la plaza. Don Jerónimo se estremeció de gusto; tuvo como un pálpito de que ese hombre iba a ser el eje de su fortuna y de ninguna manera debía dejarlo ir sin la manzana que deseaba. Asimismo, no pudo impedir que la natural codicia hiciese de las suyas y resueltamente contestó a su pregunta.

-«Mil cuatrocientos pesos, señor».

-«¡Ah! -dijo el hombre-, entonces quedaré sin ella. Pensaba poner en Rufino una casa de negocio, pero es muy caro el terreno».

-«No crea -insistió don Jerónimo-; esta manzana es la mejor situada; tiene agua buena. Pero -agregó al ver que ya se iba a retirar el interesado-, ya que es para una casa de negocio, póngale usted precio».

-«Quinientos pesos» -contestó el otro.

-«Es suya» -dijo don Jerónimo, casi, casi sin vacilar.

-«Aquí tiene los quinientos pesos».

Y los entregó, recibiendo en cambio de don Jerónimo una boleta de venta provisional.

La casa de negocio no fue más que un simple rancho, de paredes de barro y techo de hierro; pero el surtido era regular, y de veinte leguas en derredor acudía la gente a surtirse, pues no había otra en la comarca. Cualquier carrera de matungos daba lugar a reuniones tan numerosas que era como si hubiese manado gente del suelo; y el hombre, al ver esto, bien comprendió que para que ahí mismo se fundara verdaderamente un pueblo, no había más que querer, y pensó que sería lindo probar el negocio.

Pero no tenía fondos disponibles. Para vender solares, era preciso primero comprarlos; por otra parte, el que los poseía no sabía que hacer con ellos, y estimando el comerciante que el ingenio también vale, se atrevió a ofrecer a don Jerónimo comprárselos... sin plata.

—108→El primer movimiento de don Jerónimo fue de profunda sorpresa; pero el hombre era tan convincente, lo que proponía presentaba tan poco peligro y podía dar tan grandes resultados, que aceptó la combinación. Compraba firme el negociante, aunque sin dinero, la mitad del pueblo: treinta y siete manzanas, con sus doscientos noventa y seis solares, a cien pesos el solar, saltando las manzanas como si tomara él de un damero las casillas de un color y dejara al dueño las otras, pero sin que, durante dos años enteros, pudiera éste vender ningún solar de los suyos, debiendo recibir mes por mes el total de lo que el comprador cobrase de los nuevos pobladores, debiéndose, al terminar los dos años de plazo, abonar el saldo, si hubiera, en dos o tres pagos.

Negocio sencillo, ventajoso para ambos, que a uno permitía lucir, con provecho, sus aptitudes comerciales y daría al dueño, a más del producto de la venta, un gran aumento de valor en las manzanas que quedaban de su propiedad.

Empezó la propaganda con atinada distribución de planos a todos los clientes de la casa posiblemente susceptibles de gastar doscientos pesos en un solar. ¡Diez meses para pagar! ¿Quién no tiene veinte pesos?

-«Y con esto queda usted afincado, amigo; ¡propietario! como quien dice nada. Sin contar que los que elijan primero serán dueños de lotes en la misma plaza o en las calles adyacentes, todos llamados a valer, en poco tiempo, mucho más. ¡Compre, hombre! ¿Qué, son veinte pesos por mes? Y así, con un ranchito que de cualquier modo edifique, ya tiene techo seguro y propio para la familia; lo más necesario, pues carne no le ha de faltar, aunque se la regalen... o la robe, ¡qué diablos!»

Antes de que haya acabado de pagar su solar, valdrá el doble; y antes de cinco años, si es cierto lo que dicen que en Rufino van a venir a dar dos o tres, o más, ramales de -ferrocarril, tiene una fortunita.

«Esto va a ser un gran pueblo, amigo, con el tiempo; y un solar de mil doscientos cincuenta metros cuadrados, veinticinco —109→ por cincuenta, por doscientos pesos es realmente tirado. Cuando uno piensa que en Buenos Aires hay lotes así que no han costado quizás ni eso, y que, hoy, vale mil pesos el metro cuadrado! ¡Mire, el día que ofrezca a sus hijos un millón por el solar!»

Y muchos ojos, al runrún de esa conversación embriagadora, se abrían tamaños, soñadores, como divisando un porvenir de paraíso, lejano, pero posible, al fin. Y dos napolitanos de la cuadrilla encontraron medio de economizar en el pan y la cebolla con que se mantenían, lo suficiente para comprar entre ambos un sitio, pagadero en veinte meses, en vez de diez; el jefe de la estación, el proveedor de las cuadrillas, el telegrafista, el cambista, compraron, para especular uno, para poner un almacén el otro, para ver si se hacía gente aquel, para albergar a su familia el último. Un peón de estancia que había entrado en la casa de negocio para tomar la copa y jugar al truco, salía todo admirado de sí mismo, un boleto de compra en el tirador, y no podía casi contener la risa al pensar que ya no lo trataría de vago su china, pues iba a dejar de tomar para pagar las mensualidades y comprar un alambre y chapas de hierro para una choza. Y acababa por reírse del todo al acordarse que era todo un propietario, ¡él! Y lo mismo que él, se sentían otros hombres, muchos de los que sin haber pensado nunca antes sino en salir del día, se habían lanzado a comprar solares. Algunos, por supuesto, tenían la inquietud de no poder cumplir con las condiciones del boleto y de no tener siempre con qué pagar las mensualidades con exactitud.

-« ¿Y si me quitan el solar, y si pierdo lo abonado?»

-«No tenga cuidado, hombre, que no lo voy a comer vivo; no porque me deba una mensualidad atrasada le voy a quitar nada. Mi interés es que se pueble».

Y efectivamente, muchos de estos pobres no alcanzaban siempre a cumplir; pero nunca se les aplicaban las condiciones por demás leoninas del dorso del boleto. Para asustarlos, no más, un poco, las había puesto el vendedor, y también para —110→ obligar, en un caso, a los compradores de mala voluntad, o a los que hubiesen querido especular a sus costillas.

Y la confianza una vez asentada, empezaron a volar los solares a los mismos precios siempre, pero ¡apurarse los que querían elegirlos en buena situación! pues se iban, y se iban, no más. El pueblo ya se formaba; las calles se delineaban con los mismos edificios que de todos lados surgían, modestos todos, muy pobres algunos, y de barro, pero con promesa tácita de mejorar pronto, a medida que tomase incremento la población.

Cuatro hornos de ladrillos se habían instalado y no daban abasto; dos carniceros se disputaban las pocas vacas gordas que mantenía don Jerónimo en su estancia; los herreros y los carpinteros se enriquecían; los boliches se multiplicaban; venía gente de todas partes, a poblar, a poner algún negocio, atraída por la prosperidad creciente del ya nombrado pueblo.

El ferrocarril al Pacífico hacía estudiar varios ramales que todos vendrían a dar en Rufino, y diez pedidos de concesiones de líneas férreas a todos rumbos, con Rufino por cabeza de línea, se tramitaban ante el Congreso.

Don Jerónimo, cada mes, recibía con regularidad un montoncito de pesos: mil, dos mil, hasta cuatro mil, una vez, pagados a cuenta de sus solares por los compradores y veía con placer cuán acertada había sido la combinación del hombre y se felicitaba, bajo todo concepto, de haberla aceptado.

A los dos años, había recibido los veintinueve mil seiscientos pesos del trato: primer resultado; se había, por los menos duplicado el valor de la mitad del pueblo, que le quedaba por vender: otro resultado, rico, y podía decirse ya con visos de razón, fundador del pueblo, aunque hubiera sido de otro el trabajo.

El iniciador tampoco, por su lado, quedaba del todo malparado; tenía ciento cuarenta solares de su propiedad que, sin haberle costado un peso, representaban un valor no solamente regular, sino también de curiosa peculiaridad elástica; pues, cada vez que, a los precios ya más altos que estaba en derecho —111→ de pedir, por el crecimiento de la población, vendía uno de ellos, aumentaba por eso mismo el valor de todos los linderos, tan bien que menos solares le quedaban, más plata representaban.

Sin contar que la famosa manzana de una hectárea de la cual se había hecho dueño por quinientos pesos, iba en tren, con los años y por su situación excepcional, de valer cincuenta mil, y de producirle por mes el doble de lo que le había costado de compra hacía unos cuantos años.

Pero lo más lindo no era el resultado material conseguido por don Jerónimo y por su hábil colaborador, por inesperado que pudiese parecer y por incalculable que prometiese hacerse en un porvenir cercano, sino la suma de dichosa quietud que habían proporcionado con la feliz realización de su bien pensada combinación, a centenares de familias pobres, a quienes, enriqueciéndose ellos mismos, legítimamente, habían sugerido la salvadora idea y ofrecido un medio fácil de fundar sus hogares en tierra propia, con un pequeñísimo esfuerzo de labor y de economía.

—112→

La Argentina lamentaba que sus hermosos y extensos dominios estuviesen desiertos. Comprendía que sus mayores enemigos no eran los lejanos vecinos que pudiese tener, más o menos ambiciosos y codiciosos de su magnífica herencia, sino la misma inmensidad de su territorio y el misterio de su soledad.

Sabía que sus pampas, desnudas y tristes, podrían mantener inumerables rebaños y producir trigo para la humanidad entera; que sus costas, sin mayores dificultades ofrecerían puertos excelentes, y muchos, como para abrigar las naves de todas las naciones del orbe; que sus ríos eran de los más caudalosos de la tierra, bañando tierras de los más variados climas; que sus montañas encerraban tesoros capaces, algún día, de hacer palidecer los de Aladino; que sus selvas eran la última reserva para las necesidades siempre crecientes del hombre, y que mil riquezas insospechadas aún dormían en su suelo, y dormirían, probablemente, hasta que las viniera a despertar algún mago con su vara.

Habían llegado a sus playas hombres ricos y hombres ilustrados, y también aventureros, a quienes había abierto de —113→ par en par sus hospitalarias puertas, esperanzada en que quizá alguno de ellos sería el deseado Mesías de su prosperidad, el revelador de su latente opulencia; pero ninguno había sabido, querido o podido acertar con el medio de ponerla verdaderamente en situación de sacar de sus bienes los debidos frutos. Unos, estrechamente ávidos, habían sacado de las haciendas que poblaban sus campos apenas algunas onzas de oro, desperdiciando tontamente tesoros de incalculable valor; otros se habían contentado con ponderar platónicamente en sus escritos la inmensidad de su territorio, la variedad de sus productos, la suavidad de su clima; aquéllos le habían prestado dinero a alto interés, sin enseñarle cómo lo debía aprovechar, y casi, por su usura, la habían arruinado. Y la Argentina, encerrada en el miserable rancho que soñaba convertir en palacio, desconsolada ya de tantas ilusiones perdidas, miró hacia el puerto y vio que se acercaba un barco. ¿Traería por fin al emisario milagroso de cuyos esfuerzos esperaba la grandeza de su nombre y el afianzamiento de su poderío? ¿0 sería otro parásito inútil o nocivo?

Pronto se le presentó el pasajero; habían sido breves para él las formalidades de aduana, pues no traía más, por todo equipaje, que una bolsa llena de ropa remendada, que él mismo llevaba al hombro. Su aspecto era tosco, sus modales torpes, tenía las manos sucias; en el pelo y la barba, largos y sin peinar, habían quedado briznas de la paja en la cual, a bordo, había dormido durante un mes.

Despedía toda su persona un olor a tabaco y cebolla bastante repugnante, y su indumentaria, más que modesta, compuesta de un pantalón de gambrona y del saco que llevaba terciado, de una camisa de color, de un sombrero grasiento y deshecho y de broganes gruesos, demostraba una posición social de lo más humilde.

En un idioma difícil de entender, aunque algo parecido al castellano, explicó que traía de Europa civilización y riqueza; y si, en el primer momento, no había dejado de asustarse a su vista la Argentina, cuando le oyó hablar así, pensó que era —114→ loco de atar. Siempre había creído ella que la civilización usaba frac y que sólo las libras esterlinas eran señal de riqueza.

¿Cómo las iba a traer ese pobre, haraposo y sin lavar?

Iba a hacerlo echar de su presencia, cuando con un gesto la detuvo, diciendo:

-«Me llamo el Inmigrante; mi ciencia es nula, no traigo oro, pero tengo mucha hambre y vengo a pedir a tu suelo el medio de saciarla. En cambio enseñaré a tus hijos a remover la tierra».

-«¿Nada más?»

-«¿Te parece poco?»

Eso de remover la tierra para arrancarle el alimento que tan abundante daban las haciendas que en ella pacían, casi le parecía a la Argentina pena inútil y trabajo deprimente. ¿Para qué agachar el lomo en rudas tareas, cuando con el lazo, montados en rápido corcel, sus hijos hallaban cómo llenar con holgura todas sus necesidades?

Asimismo, hospitalitaria, inumerable y generosa como era, no podía negar al desgraciado lo que le pedía, aunque tuviese que ser como lo pensaba, sin provecho para él ni para ella de ninguna clase, y dejó que, alrededor de la ciudad, el Inmigrante cultivase la tierra, con herramientas primitivas. Este empezó su tarea y pronto, en la ciudad, donde hasta entonces sólo se había comido carne se supo lo que era verdura.

Agachado siempre, se internó el hombre, poco a poco, en el campo, removiendo el suelo y cultivándolo; sembró pastos, sembró trigo, sembró maíz; hubo carne gorda y caballos fuertes, hubo pan y frutas.

La libra esterlina, en busca de provechosa ocupación, consiguió de la Argentina permiso para construir ferrocarriles; pero no podía sola remover la tierra de los terraplenes y colocar rieles, y solicitó la ayuda del Inmigrante. Con su pala, éste hizo el trabajo, abriendo las grandes y numerosas, vías de comunicación que debían fomentar en todas las regiones de la Argentina el progreso y la riqueza. Pronto hubo que cavar puertos y edificar ciudades; y sin el esfuerzo del Inmigrante, —115→ ¿quién lo hubiese hecho? El lo hizo todo; cortó ladrillos y cavó los diques, edificó las casas, adoquinó las calles, construyó las cloacas, arregló los jardines. Para todo lo que le pedían ahí estaba siempre listo para cualquier trabajo que le mandaran, dispuesto siempre a agachar el lomo y a remover la tierra.

En todas partes estaba: de la Pampa hizo el granero mundial, fecundando hasta sus arenales; derribó los árboles seculares del Chaco, para entregarlos a la industria; cavó canales y acequias en la regiones áridas para fertilizarlas; arrancó de las rocas, en la cordillera, los minerales escondidos.

El esfuerzo de su brazo, continuo y múltiple, había transformado en pocos años el aspecto primitivo de los dominios de la Argentina. El desierto estaba vencido, divulgado el misterio de su soledad. Las pampas ya no eran desnudas y tristes; en ellas pacían inumerables rebaños y crecía el trigo; las costas del Atlántico ofrecían a las naves del orbe entero puertos excelentes y muchos; las selvas, las montañas y las llanuras entregaban al hombre, para sus necesidades siempre crecientes, las mil riquezas insospechadas, dormidas en su suelo durante siglos, y que con la vara milagrosa del trabajo humilde había despertado el Inmigrante, el gran Mago revelador de la opulencia argentina.

Enderezándose, descansó un rato el hombre. Después se vistió decentemente, se aderezó con relativo esmero y se volvió a presentar, hecho gente y con los bolsillos repletos de billetes de banco, ante la Argentina. Y para enseñarle hasta qué punto había cumplido con su promesa de traerle civilización y riqueza, se hizo acompañar por numerosos jóvenes, vigorosos y bien vestidos, que hablaban correctamente el castellano; de buenos modales, instruídos y bien educados, capaces asimismo de remover tierra y los presentó a la Argentina, diciendo:

-«Mis hijos... argentinos».

Y mutuamente se felicitaron, agradecidos ambos por lo que cada cual había echo a favor del otro.

—116→

¿Luis, Ramón, Pedro? nadie se acuerda ya de cómo se llamó en vida; y, sin embargo, bien poco hace que ha dejado de existir, y dura su obra todavía, y mejora y crece a vista de todos, enriqueciendo el país y a sus habitantes, sin excepción, directa o indirectamente...

Dios había creado la Pampa seguramente en un momento de mucha prisa, pues ni siquiera tuvo tiempo de vestirla de decente vegetación, ni de darle bastante agua buena, y la había poblado, como de lástima, con unos pocos animales y algunos hombres, entregados del todo a sí mismos, pues ni tampoco les había dejado instrucciones para dirigirse en este mundo.

Luis, Ramón o Pedro, cuando llegó, se quedó admirado de ver vivir miserables a tan pocos hombres en tanta tierra, con tanta hacienda, y pensó: «esta gente no debe saber trabajar». El venía de muy lejos, de un país extranjero, situado del otro lado del Océano; era pobre, casi sin recursos, pero tenía mucho amor al trabajo, era de mucho empeño, activo, inteligente y ambicioso.

Cuanto más estudiaba la Pampa y sus pobladores, más cuenta se daba de que en ella, si bien faltaban muchas cosas, lo que más falta hacía eran ganas de trabajar.

—117→Como se admiraba de ver tanta tierra tan mal aprovechada, de ello conversó con algunos de los propietarios que mayor extensión poseían; pero uno le aseguró que esa tierra poco servía y que no había más que ver que clase de pasto producía para comprender que sólo podía mantener alguna hacienda; otro le aseguró que con el pisoteo de los animales se iba componiendo solo el campo y poniéndose tiernos los pastos, y que, por consiguiente, era inútil darse trabajo; y diciendo esto, le alcanzó otro mate, aunque ya Luis, Ramón o Pedro, estuviera harto de chupar tanta agua verde y caliente.

En la Pampa había poca agua: lagunitas, en general, anchas a veces y poco hondas, y casi todas de agua salobre. Este era otro inconveniente para criar mucha hacienda, y si bien cavaban los hacendados uno que otro jagüel, donde encontraban agua dulce, por lo menos en muchas partes, todos se quejaban de que tirar agua para la hacienda era gran trabajo y decían que más cuenta les hacía tener sólo la que se podía atender sin moverse.

Luis, Ramón o Pedro, extrañaba ese modo de pensar, pues por todas partes, en las estancias, veía numerosos peones realmente muy poco atareados, tomando mate, fumando, paseando o durmiendo la mayor parte del día, y pensaba que, si él fuera patrón de ellos, trataría de hacerles trabajar en otra forma, y que el provecho sería mayor para todos.

Naturalmente, con ese sistema contemplativo de dejarlo todo al capricho de la naturaleza, todo el mundo quizá vivía feliz, o, por lo menos, tranquilo y sin dolores de cabeza, pero también en un estado de pobreza que casi rayaba en miseria.

Los patrones, ellos, generalmente iban a vivir en la ciudad, descansados, pero sin comodidades, pues si sus haciendas podían, por su número suministrarles algo para los gastos, nada les hubieran podido dar para lujo.

Los animales engordaban si podían, y entonces, algo producían; si no, enflaquecían hasta morirse, y se les sacaba el cuero —118→ y con el precio de los cueros todavía alcanzaba a vivir el amo; pero ¡qué vida! casi de pobre.

Luis, Ramón o Pedro, pudo, en las estancias, trabajando por un tanto en trabajos fuertes de a pie, ganar buenos pesos, y como la tierra, justamente porque no la sabían aprovechar, y que había de sobra para tan pocos pobladores, valía muy poco, pudo con sus ahorros comprar un retacito regular.

Y ya que lo tuvo, le metió arado y sembró en él una cantidad de semillas que había podido conseguir de un molinero con quien había trabajado de peón.

Por supuesto, le tenían compasión o se reían de él los estancieros, sus vecinos, todos grandes propietarios y hacendados. Esto de meterse a arar en la Pampa, ya de por sí les parecía bastante ridículo, pero ¡sembrar barreduras de granero! ¿qué clase de pasto podía dar? Y más aún, ¿para quién sembraba, Luis, Ramón o Pedro, ya que no tenía más animales que unas cien ovejas, diez vacas, seis bueyes, dos caballos y un casal de cerdos?

La verdad que todo esto parecía y era realmente muy poca cosa; pero el pobre no había podido hacer más; no tenía para comprar semillas costosas como la alfalfa, que entonces apenas era conocida y valía un platal, y por lo que toca a los animales, si bien era cierto que casi se podía decir que con los pocos que había podido comprar, su campo quedaba sin poblar, por otro lado le quedaba la esperanza que siempre puede tener, de un aumento, el que tiene poca hacienda en mucho campo.

Mientras tanto, con lo poco que tenía, alcanzaba a vivir, y bien, quizá mejor que algunos de sus vecinos, mucho más ricos que él. Como no tenía más que dos caballos, lo que causaba risa a cualquier gaucho pobre, había comprado en el pueblo algunas bolsas de maíz y después de reservar para sembrar una de ellas, empleó parte del resto en mantener gordos, todo el invierno, los dos mancarrones.

Con lo que sobró se mantuvo él, como acostumbraba en su tierra, donde una vez al año comía carne, y como ordeñaba —119→ sus vacas, pudo también conseguir que las numerosas crías de su casal de cerdos engordasen y prosperasen a ojos vistas.

Mal que mal, pasó el invierno, con sus animalitos en buen estado, a pesar de la sequía y de las heladas, y antes que llegara la primavera, verdeaba que daba gusto toda el área que había sembrado. Por supuesto, parecía más bien campo de yuyos que de otra cosa, pues había de todo: pastos excelentes y hierbas malas, entre sus barreduras de molino; pero, de cualquier modo, era pasto tierno y no pasto puna, como en toda la Pampa; y cuando lo juzgó bastante fuerte para poderle echar los animales, éstos engordaron en pocos días, cuando los de los vecinos todavía no tenían siquiera sebo para una vela.

Luis, Ramón o Pedro, gozaba. Sin descanso, siguió arando y sembrando el maíz. Los que más se habían reído de sus dos caballos, de buena gana se los hubieran pedido prestados ahora, cuando tenían que ir al pueblo de chasque; eran los dos únicos gordos en veinte leguas a la redonda.

Pero fue mayor el éxito cuando, después de un verano muy caluroso, vino un otoño de sequía y un invierno peor aún.

El hombre había cavado un buen jagüel, y cada vez que por la sequía bajaban las vertientes, lo volvía a cavar, de modo que ya podía dar agua a cualquier tropa de hacienda que pasase, sin que por esto mermara el pozo. Y como en tiempo de sequía las tropas en camino tienen que buscar las aguadas donde las haya y a cualquier precio, empezó a sacar del pozo buenos pesos con el balde volcador. No había día que no pasase algún arreo por su campo y no pagase para tomar agua en sus bebederos.

Pronto también acudieron a él los vecinos por leche, por pasto, por maíz, por grasa, pues todos ellos tenían vacas y campo y animales, pero la leche de sus vacas apenas daba abasto para los terneros, el campo estaba sin pasto con la sequía, y los animales se habían puesto tan flacos que ni carne tenían los hacendados para comer.

Por todos lados juntaba dinero nuestro hombre y lo amontonaba —120→ aguardando la ocasión de hacerlo fructificar. No se hizo esperar ésta mucho tiempo.

La sequía había arruinado todos los campos y las haciendas se morían sin remedio. Muchos hacendados, previsores, habían llevado sus animales a otros pagos, antes de que ya no se pudiesen mover, pero algunos, por no haber podido o querido hacerlo, se encontraban imposibilitados ahora para moverlos y no tenían más remedio que «cuerearlos» todos o venderlos tirados.

Pero venderlos, ¿a quién? Todos estaban en la misma, y para comprar cueros en pie, basta con el trabajo de sacar los propios.

Luis, Ramón o Pedro, había cortado, y emparvado mucho pasto durante el verano anterior: además de esto, lo que había sembrado se conservaba tupido y bastante regular a pesar de la sequía; sobraba de cualquier modo para su poca hacienda, y cuando le vinieron a ofrecer vacas por el precio del cuero, compró al contadito todas las que pudo. Pronto se repusieron en su campo, con pasto verde a discreción y algo de pasto seco, y cuando llegó la primavera y empezó a llover, se encontró abundantemente poblada de animales llenos de vida la estancia de Luis, Ramón o Pedro.

No había hecho éste, ¿no es cierto?, ningún milagro; y por esto será, sin duda, que ni su nombre se ha conservado. No había hecho más que enseñar a llenar su misión de madre, a esta tierra todavía ignorante, dándole él lo que para ello necesitaba: trabajo; y su recompensa la había tenido en la riqueza adquirida.

Pero la riqueza así creada por él y para sí era poca cosa al lado de las riquezas incalculables que en seguida empezó a crear y sigue creando su ejemplo en la Argentina toda.

De su arado nacieron miles de arados; su sembrado se extendió a leguas enteras; los caballos supieron lo que era comer maíz; las haciendas pudieron tomar agua a discreción y también mantenerse gordas hasta el invierno; tanto trabajo —121→ hubo para todos, que acabó de ser la principal ocupación de los peones el mate y el cigarro, y como trabajaban más, consiguieron sueldos mejores, pudiendo llegar a ser gente los que en ello nunca habían soñado. Y hasta muchos patrones empezaron a ver que puede ser más interesante manejar una estancia, que dejarse vivir en la ciudad como leños.

—122→

Don Nicolás Palmerini, italiano de nacimiento, pero argentinizado hasta lo más hondo del corazón por los muchos años de su estadía en esta tierra hospitalaria, por el bienestar de ella arrancado a fuerza de labor, y más que todo, por el amor a su mujer, argentina de veras ella, y a sus numerosos hijos nacidos en plena Pampa, iba por fin a tomar posesión del campo de que había podido, trabajando con afán, ahorrando con ansia, hacerse dueño.

No había que perder tiempo. ¡Manos a la obra, y en todas partes a la vez! pues un mes más de demora y ya no se podía sembrar. A los pocos días, ya se había alargado bastante el alambrado, se estaba edificando la sencilla morada para la familia, y en ancha hilera, los arados escalonados rompían la tierra virgen, volteando el pasto puna y desalojando de su dominio secular la orgullosa cortadera de penachos plateados, inútil... si lo pudiera ser lo que es hermoso. Con la reposada actividad de sus cien bueyes, preparaba don Nicolás la áurea opulencia de la mies futura.

Pero los bueyes, recién traídos de otro campo más tierno, porfiaban sigilosamente, en las horas de descanso, para la —123→ querencia y don Nicolás, que bien sabía que mientras no estuviera del todo cerrado el campo, no había que fiarse demasiado de esa gente, habló de conchabar algún muchacho para cuidarlos. Lo supo el viejo Mateo, quien pensando que, para rondar bueyes, un gaucho viejo, aun agobiado por los años, vale tanto como un muchacho... que tuviera experiencia, se le ofreció. Y Palmerini aceptó.

En el campo había una tapera, vestigio casi borrado ya por el tiempo, de la humilde vivienda de los primitivos pobladores de esos desiertos. Cueva más que choza, se conocía que había sido, por lo miserable de las pocas ruinas esparcidas por el suelo: algunos adobes crudos, unos cuantos puñados de paja embarrada, pedazos podridos de caña de Castilla y un montoncito de terrones de barro endurecidos, donde había sido la pared principal.

Casi siempre en ella y en sus alrededores cuidaba la boyada don Mateo; sería porque donde tantas generaciones han pisoteado el suelo, sale más tierno el pasto y más tupido. Nadie hacía caso de la preferencia del viejo hacia ese retazo de campo, hasta que un día dio orden el patrón a los arados de ir aproximándose a la tapera hasta hacerla entrar en la zona cultivada.

Cuando supo don Mateo que iban a arar la tapera, se le acercó a don Nicolás y le explicó que necesitaba para los bueyes ese retazo de pasto tierno, el único en todo el campo por haber estado ahí la única población, durante muchos años, en tiempos que sólo los indios cruzaban por esas pampas.

Y como don Nicolás lo sintiera al viejo profundamente conmovido, bajo su habitual cachaza de gaucho y de anciano, algo sospechó y le preguntó desde cuántos años conocía él personalmente esa población; don Mateo, dejando vagar del horizonte al suelo sus ojos penetrantes aún, si bien medio zarcos ya por la edad, le contestó a media voz, como hablándose a sí mismo:

-«En ella he nacido yo, en ella murieron mis padres; en —124→ ella siempre nos hemos sabido juntar, de vez en cuando, mis hermanos y yo, después de años, a veces, de correrías, de ausencias, de dispersión por esos mundos de Dios, donde cada cual tiene que buscarse la vida como mejor pueda. Poco a poco han desaparecido todos: padres, hijos, nietos; unos huyendo ante las invasiones de los salvajes, cuando eran demasiado grandes para poderlas resistir, o arrastrados al servicio de fronteras para defender contra los indios los bienes de los que los tenían, ora para pelear contra los gobiernos, ora para sostenerlos».

«Cuando quedé solo, y demasiado viejo para seguir trabajando en las rudas faenas del campo, sabiendo por otra parte que ya se acercaba la colonización para barrer de esos campos los últimos restos de los pobladores primitivos, abandoné la choza demasiado ruinosa para que la pudiese componer, y dejé que se volviese tapera. Pero, con todo, me da no sé qué el ver que hasta los mismos terrones de lo que fue cuna de tantas familias de mi misma sangre, hoy desparramadas en la Pampa, van a mezclar otra vez su polvo con la tierra de donde salieron, sin dejar siquiera un recuerdo de los pobres y valientes gauchos que ahí han vivido, luchado, penado».

Conmovido él también, ahora, miraba don Nicolás Palmerini, italiano de nacimiento, pero argentino de corazón, al viejo Mateo; veía allá, por el campo, suyo hoy, adquirido por su trabajo, a sus hijos manejando con vigor y destreza el arado y la rastra; y sentía que entre ellos, generación nueva de la Pampa, y el viejo aquél, postrer representante de las que fueron, no era él más que un eslabón extraño, quizá, pero de sólido metal, en la cadena sin fin de esa humanidad. Y surgieron en su mente justicieras ideas de noble respeto hacia los antecesores de él y de sus hijos, hacia esos primeros fundadores, cimiento inconsciente quizá, pero no por ello de menor mérito, de la prosperidad argentina.

-«Venga, don Mateo» -dijo, y ambos llegaron a la tapera, de un galope. Ahí se apeó don Nicolás Palmerini y alzando un —125→ terrón de los que quedaban de las paredes derruidas, lo puso en las manos del gaucho anciano, diciéndole:

-«Quiero que por todo mi campo, a medida que se vaya sembrando, caiga en el surco, para mezclarse con la semilla, un poco de esta tierra; creo que por ella será más fértil el suelo, más abundante la mies. Y como no sería justo que de las cosechas futuras no tuviera parte quien desde tanto tiempo las estuvo preparando, pasará usted, don Mateo, los últimos años de su vida, gozando, en mi casa, entre mi familia, que será desde ahora la suya, esta abundancia agrícola que tantos parecen mirar, en simulado error, como el resultado de su solo trabajo; como si los que ahora se vienen apoderando del suelo tratasen de borrar hasta el recuerdo de los que se lo han sabido conquistar y guardar para que algún día lo aprovecharan ellos; como si les fuera, en su flamante riqueza, insoportable el tan liviano peso del agradecimiento hacia sus. humildes y sufridos antepasados».

El gaucho viejo, desde entonces, obedeciendo la orden de su generoso amo, no dejó ni un solo día, durante la siembra, de recorrer a caballo el campo recién arado, tirando él, con majestuoso ademán de su brazo emponchado, livianas partículas de la tierra recogida en la tapera, para que se mezclase como simiente fecunda con el trigo ya confiado al surco.

Y cuando, algunos meses después, recogió Palmerini una cosecha de tan extraordinario rinde, que ya quedaba rico del todo, ni por un momento vaciló en creer, ni tampoco don Mateo, que sólo se debía tan espléndido éxito a su providencial inspiración.

—126→

En la Argentina lo que más abunda es la tierra; abunda mucho más que los brazos para cultivarla, pero, a pesar de su fertilidad, de su precio todavía relativamente bajo, y de lo mucho que puede producir, muchísima gente de la que anda en busca de fortuna prefiere quedarse en la capital.

No hay duda que en ésta se concentran los grandes negocios y las grandes especulaciones; pero no alcanzan sino para unos pocos privilegiados y es inmensa la turba de los que en Buenos Aires apenas ganan para comer, por lo cara que es forzosamente la vida en una ciudad tan grande.

Por esto al leer en LA NACIÓN un aviso que decía: «Se necesitan agricultores; se les darán a cada uno hasta 200 hectáreas al 10 por ciento de la cosecha, y se les facilitarán los elementos de trabajo»; un joven estudiante en medicina, de apellido Robledo, más fornido que aventajado en sus estudios, pensó que quizá haría mejor en ir a trabajar al campo que seguir una carrera en la cual no pueden hoy lograr éxito sino los muy pocos a quienes ha favorecido la naturaleza con dones especiales.

Había nacido en un pueblo de campaña y aunque se hubiese educado en la ciudad, había conservado cierto cariño —127→ a la tierra. No dejaba de pensar que los principios serían algo duros, pero se sentía fuerte, lleno de salud y voluntad, y fue, se informó y trató.

Compró el «Manual del Agricultor Argentino» y en los pocos días que tenía disponibles antes de salir para su nuevo destino, lo recorrió, estudiando especialmente lo que le iba a ser más útil. Y tanta afición le iba tomando ya su imaginación a la tierra removida, que al ver su entusiasmo otro joven, amigo de él, un tal Núñez, que escasamente se ganaba la vida como tenedor de libros en varios pequeños almacenes, se decidió a acompañarlo.

Los trató de locos su común amigo Candiotti, empleado en una droguería donde se lo pasaba por ochenta pesos al mes, vigilando todo el santo día en el laboratorio una cantidad de cosas hediondas. Les dijo que en la Pampa se iban a morir de hambre, de sed y de cansancio; que no habían nacido para arar tierra; que la langosta, la piedra, las heladas siempre lo destruían todo, que antes de un mes iban a volver avergonzados y más pobres que nunca. Pero con la convicción que da una resolución irrevocable, urgidos por las mismas dudas que secretamente conservaban sobre el éxito final y por consiguiente necesidad de darse a sí mismos confianza haciendo prosélitos, Robledo y Núñez trataron de persuadir a Candiotti que la única vida sana era la del campo, y que él era el que se iba a morir en la flor de la edad, envenenado con sus productos químicos.

Candiotti era un poco poeta, y acabó por dejarse seducir por la comparación de los olores del laboratorio con los exquisitos perfumes agrestes que tan elocuentemente ponderaban sus amigos; y renunciando a su empleo, abandonó retortas y matraces, aparatos y recipientes, para dedicarse también a la agricultura, soñando ya, por lo demás, con experimentos químicos especiales y prácticos que ilustrarían su nombre.

En la casa donde vivía, ocupaba un cuarto un pobre mercero, Raviña, que a pesar de sus esfuerzos para vencer la —128→ competencia del baratillo que se había puesto en frente marcha. ba a la quiebra rápidamente. El hombre sabía lo que era pan sin haber visto nunca trigo, ni darse muy buena cuenta de cómo se podía conseguir éste, pero por esto mismo quizá y sobre todo, por lo que le aseguraban que, en realidad, no había competencia para el agricultor, se entusiasmó también con la idea de hacer vida campestre, y realizando todas las existencias de su boliche, se declaró listo para marchar.

Y como siempre sucede, el más ignorante se volvió el mejor apóstol, y Raviña embaucó a un tal Gómez, conocido suyo y cochero de plaza, con sólo asegurarle -inocente mentira- que en el campo los caballos nunca estaban flacos como en la ciudad.

Y el cochero no tuvo más que repetir a Stromberg, un alemanote mecánico, cansado de huelgas, lo que había oído decir de los sueldos que ganaban los maquinistas de trilladoras para que también éste aprontase las maletas. Y antes de irse, pudo Stromberg convencer a sus compañeros de huelga Livatti, albañil, y Herrera, obrero honorario en varios ramos, especialmente en despacho de bebidas, que en el campo iban a hacer una fortuna sembrando trigo.

Y fue así que por casualidad se encontraron estos hombres, de origen y aptitudes tan diferentes, juntos en el mismo retazo de suelo para pedirle la realización -imposible en la ciudad-, de sus sueños de fortuna.

El dueño de la colonia hubiera preferido gente acostumbrada a manejar el arado, como la que ya tenía en su campo, pero vio en estos nuevos candidatos tan buena voluntad que les otorgó a cada uno doscientas hectáreas para que las aprovechasen en la mejor forma posible, aconsejándoles asimismo asociarse para su explotación.

El consejo no les pareció malo, y Robledo que era el más instruido y había sido el iniciador del éxodo, tomó a su cargo la formación de la sociedad y la redacción de sus estatutos.

Pero todo esto no era arar, y los vecinos se burlaban de lo

—129→lindo de esos puebleros que venían a meterse a agricultores sin ser capaces de distinguir siquiera el trigo de la cebada; ni faltó un chusco para bautizar las mil seiscientas hectáreas de que disponían los recién venidos con el nombre de «Chacra de los improvisados».

Y la verdad es que se encontraron medio cortados cuando, recibidos los animales e implementos de agricultura que les suministró el patrón, tuvieron que empezar a emplearles. La primera dificultad fue salvada por el ex cochero Gómez, quien les enseñó a todos cómo se aperaban los caballos, se ataban y se manejaban.

Pero, como nunca en su vida había manejado un arado ninguno de ellos, los primeros surcos fueron todo un poema de dengues y vueltas, con saltos a la disparada, sin arañar tierra, y clavadas repentinas de reventar tiros. Si por desgracia no hubiera habido entre ellos espíritu de solidaridad, de ayuda mutua y de emulación, es probable que hubiesen renunciado; y más de una vez no dejó de haber amagos de desaliento, pero Robledo los supo apartar y a fuerza de ensayar y de tantear, de enseñarse unos a otros lo que les salía mal o bien, y de observar por qué, empezaron pronto a dar en la tecla, llegando a hacer surcos casi como la gente.

Un vecino de los que primero se habían reído más de «los improvisados», viendo entonces el medio éxito por ellos conseguido, se quiso dar el tono de enseñarles lo que les faltaba saber -detalles- para andar del todo bien, bebieron todos con afán sus indicaciones, aprovechándolas lo mejor posible.

Y pronto se dieron ellos también el gusto de enseñarle muchas otras cosas que él ignoraba, que habían ellos aprendido en los libros y que ponían en práctica con excelente resultado.

No hacían, por supuesto, todos el mismo trabajo, pues no todos eran de igual fuerza y resistencia, pero cada cual suplía por otro el servicio que no podía prestar. Stromberg, Gómez, Livatti y Herrera, gente toda acostumbrada a rudos trabajos, se habían vuelto tremendos con el arado; y las amelgas se ensanchaban —131→ a ojos vistas con su poderoso esfuerzo, mucho más, a la verdad, que las que estaban a cargo de Robledo, Núñez, Candiotti y Raviña.

Pero para ciertas cosas fueron éstos tan útiles como si hubiesen manejado dos arados cada uno. Robledo se había impuesto por su cultura intelectual, como verdadero director de los trabajos, y todos acataban sus consejos, pues basados en estudios y en observaciones, tendían siempre al mayor rendimiento con el menor esfuerzo; no araba muy ligero, ni tampoco muy bien, pero nadie hubiera pensado en reprochárselo; menos aún desde que en varias ocasiones había curado, actuando de médico, a los compañeros.

Núñez era buen muchacho y también hacía lo posible; pero esos puebleros, criados en perpetuo encierro, poco sirven para las rudas labores del campo, y sólo después de dos o tres meses de lidia ardua, había conseguido ensancharse los pulmones y endurecer sus manos acostumbradas a manejar la pluma, bastante para poder competir con los demás.

Pero, si muchas veces se tenía que retirar del trabajo, cansado, antes que ellos, una o dos horas, las empleaba en provecho común, poniendo al día las cuentas de la sociedad.

El comerciante Raviña, impaciente de ver salir del suelo, brotar y florecer el trigo para saber al fin cómo era la dichosa planta ésa, hacía fuerza con el arado y parecía no haber hecho otra cosa en su vida sino arar. Sólo, de vez en cuando, ensillaba un mancarrón y se iba al pueblo a comprar los vicios para la gente y todo lo que podía necesitar el establecimiento; y como siempre había sido muy diablo para comprar, no lo embromaban así no más los pulperos, ni le daban gato por liebre.

Candiotti era de todos el más flojo; aunque su salud algo quebrantada por el aire viciado de los laboratorios en los cuales tantos años había trabajado se estuviera reponiendo, sus fuerzas no eran grandes aún y necesitaba resollar a menudo. Pero la compensación de por sí se ofreció al poco tiempo; pues un día que le había tocado estar de cocina a Livatti, les había éste —131→ preparado tan bien el almuerzo que tuvieron todos que pasárselo sin comer; y Candiotti que siempre había estado cuidando hornallas y hornitos se ofreció para cocinero perenne. Fue una suerte para todos, pues pronto llegó a distinguirse en su nuevo oficio, lo que no es de extrañar, pues la química no es más que una cocina muy delicada.

Herrera era el hombre fuerte y que hubiera podido y debido ser, para los trabajos pesados, el mejor de todos; pero era un gran haragán, un vicioso que no pensaba sino en chupar, y de temperamento tan huelguista que, ni siendo patrón él mismo, como era, podía pensar en otra cosa que en dejar el trabajo, con cualquier pretexto.

Entre todos juntos y cada uno por separado, emprendieron su conversión, haciéndole ver la ventaja que, con el tiempo, podría sacar de la sociedad; pero no quería entender el hombre, y no hubo más remedio que darle lo que de su parte, antes de haber ganado nada nadie, reclamaba a gritos, para que se mandase mudar, con gran provecho para los demás ya que no era más que elemento de discordia.

Y así llegaron «los improvisados» a la cosecha. Trabajando habían aprendido a trabajar, y si los primeros surcos habían salido irregulares y torcidos, después de la segunda reja no se conocía; la semilla bien elegida por el ojo certero de Robledo, y desparramada del modo más parejo por sembradoras mecánicas, había brotado a las mil maravillas; los animales bien cuidados se habían conservado listos para seguir rompiendo tierra: el cielo se había mostrado clemente para con estos novicios: había llovido oportunamente y no demasiado; la langosta no había llegado allí, y los precios se conservaban halagüeños.

Sin saber lo que era un achaque habían pasado nuestros puebleros los peores momentos del invierno, y si las carnes ennegrecidas un poco por el viento de la Pampa, quedaban algo enjutas, los huesos estaban envueltos en músculos duros como acero, entre los cuales circulaba, bermeja, una sangre capaz de desafiar a cualquier microbio.

—132→Aprendieron a cosechar. Es el tiempo del sudor; la tarea es ruda, el sol quema, la tierra arde, pero las espigas son de oro y no hay sombra que refresque más la frente del labrador exhausto que la de las bolsas de trigo apiladas al pie de la trilladora.

Habían podido comprar, a pagar con la cosecha ya casi asegurada, una trilladora; y entre Stromberg que la manejaba, Núñez que llevaba los apuntes y las cuentas, Candiotti que cocinaba para la gente, Raviña que seguía ocupándose de las transacciones comerciales, Gómez encargado de los animales, Livatti que capitaneaba a los peones y Robledo que era el alma directora de todo, hicieron el espléndido negocio, no sólo de economizar casi toda la trilla de su propio trigo, sino también de ganar un platal trillando el de los vecinos.

Han pasado cuarenta años; siempre juntos han trabajado los siete compañeros; han creado capitales con las cosechas acumuladas; han ensanchado cada año la extensión cultivada; han comprado tierra, cada vez más tierra, y tienen hoy cien segadoras con su dotación de bueyes y caballos para cortar, en tiempo oportuno, la enorme cosecha anual, preparada por sus centenares de arados en los miles de hectáreas de su propiedad.

Y por cierto que ninguno de nuestros improvisados cambiaría hoy su posición de campesino sano, fortacho y rico, por cualquiera otra que pudiese ofrecer la ciudad a sus ambiciones.

—133→

Allá por 1865 más o menos, José Leporelli, almacenero al menudeo, ganaba buenos pesos con su negocito, y como tenía muy desarrollada la virtud de la economía, iba amontonando despacio una regular fortuna.

Su crédito era bueno, por la sencilla razón de que nunca lo usaba, llegando a descontar todo lo que compraba en plaza, y también a colocar dinero a interés -a buen interés- cuando le sobraba.

Con Juan Musterini, su amigo íntimo, más de una vez se habían prestado mutua ayuda-, pero éste, mucho más vivo, le consideraba como un simple... almacenero, incapaz de comprender los grandes negocios, y más de una vez se había burlado de su falta de audacia, augurándole que nunca haría fortuna. Hubiese hecho mejor, le decía, de no haber venido a América. El especulaba; especulaba en tierras. No le parecía posible que el suelo de la Argentina pudiese por mucho tiempo valer tan poco como entonces valía; y compraba, vendía, ganando siempre, aunque poco -pues había poca plata entonces, y pocas ganas de moverla.

Lleno de fe en el porvenir del país, había comprado buenas áreas alrededor de la ciudad y las dividía en quintas, lo que le —134→ daba bastante buen resultado; pero se encontró, en cierto momento, un poco estrecho y apeló a su amigo Leporelli. Le ofreció sacar del Banco de la Provincia, con sus dos firmas, cuarenta mil pesos, que se repartirían o con los cuales podrían hacer juntos algún buen negocio. Leporelli prefirió no meterse, como decía, en camisa de once varas y se contentó con dar a Musterini su firma por los veinte mil que él necesitaba: 800 $ oro.

Y Musterini siguió comprando, vendiendo, entusiasmándose más y más. El primer trimestre, habiendo reservado del mismo préstamo lo necesario, pagó intereses y amortización, y Leporelli no tuvo más que seguir prestando la firma.

Los negocios en tierra, en un país nuevo como la Argentina, de naciente desarrollo, tienen forzosamente que dejar grandes utilidades; pero son negocios, en general, de muy lento resultado, y cuyo primordial elemento de éxito es el tiempo. Y si bien el tiempo, cuando uno trabaja únicamente con dinero propio, es relativamente de poco valor, cambia de aspecto la cosa cuando se tiene que pagar interés y que durante una larga serie de años, a veces, no se puede llegar a vender la tierra improductiva, comprada en un momento de arrebato.

El mejor negocio, entonces, se vuelve ruina; y así le pasó a Musterini. En aquellos tiempos, bastaba una baja en las lanas o en los cueros para que todo quedase perturbado en el pequeño mundo de los negocios argentinos, o alguna amenaza de disturbios políticos; y el crédito se restringía, las transacciones se hacían imposibles y para hacer frente a un vencimiento era todo un trabajo.

Cuando, al vencer el segundo trimestre, se le presentó su amigo Musterini, declarándole que no podía pagar, Leporelli quedó pasmado. Nunca había pensado que semejante caso pudiera acontecer. Entonces, ¡iba a tener que pagar por otro! ¡devolver un dinero que no había visto siquiera, y también pagar intereses por él! Pues, ¡señor!, primero, declaró que no pagaba. Pero Musterini le hizo comprender que no podía dejar de hacerlo; si no, iban a embargar todo y que sería peor.

—135→-«¿Y tú eres -contestó indignado Leporelli,- quien me dice esto, así no más, muy sí señor? ¡Sabes que está fresco!»

-«Pero, Leporelli, no te enojes por tan poca cosa, hombre, no es más que por algunos días; va a mejorar la plaza y te devolveré todo. Tengo muy buenos terrenos, fáciles de vender. Ten paciencia, amigo».

Leporelli sacó, rezongando, su libro de cheques y no sin regatear, como si pudiera así conseguir alguna rebaja, acabó por entregar a Musterini el importe de los intereses y amortización.

Quedó triste el hombre. Ahora veía cuán peor es prestar su firma que regalar dinero. Antes de regalar dinero lo piensa uno dos veces... y tres; mientras que se da una firma, como si nada valiese, por cantidades que, ni en sueño, se hubiesen prestado a su mismo padre. ¡Lindo iba a quedar! ¡Veinte mil pesos! ¡Cuántos años había tenido que trabajar y privarse para ganarlos! y sin acordarse más que de los primeros pesos ahorrados a fuerza de trabajo y privaciones, se lamentaba como si fuese ya presa de la más espantosa miseria.

A su mujer le contó con voz lastimera a la vez que indignada lo que le pasaba con su amigo Musterini; y esa palabra «amigo» tomaba en su boca la entonación de un anatema.

«Ahora, sí -la dijo,- que vas a tener que cuidarte con el gasto. Adiós golosinas y pastas finas importadas, y para los chicos caramelos y botines nuevos a troche y moche. Pasaron los buenos tiempos. El «amigo» Musterini nos arregló tan bien que ahora todo lo que se economice será poco para pagar las letras de este señor, con intereses y todo».

Y tuvo Leporelli, cada tres meses, que ir al Banco -él mismo iba; pues ya por nada le hubiera confiado a su «amigo» un solo peso-, para renovar la letra y pagar los intereses y la amortización. Quizá lo más penoso era la forzosa entrevista que entonces tenían que tener ambos para firmar las letras. Leporelli ya no gritaba; se encerraba en un silencio lleno de desprecio; y cuando Musterini, arrepentido, acongojado, confesando que no había podido vender una vara de tierra para hacerse algunos pesos, —136→ ofrecía darle en pago alguna de sus propiedades, lo miraba de reojo, hacía con los labios un gesto de desdén y sacudía los hombros de tal modo que el pobre Musterini no insistía y consideraba, callado, la inmensidad de su ruina.

Tenía mucha tierra, pero no valía nada, y sus acreedores, ya cansados de esperar, lo empezaban a amenazar. Los solos intereses de lo que adeudaba bastaban para aplastarlo, acumulándose día por día y cuando vio venir la hora fatal de las ejecuciones, fue a ver a su «amigo» Leporelli y le suplicó de aceptar en pago la única propiedad que no hubiese hipotecado; cierto es que nadie le había querido dar un peso por ella. Leporelli no quería tierra; quería su plata, su buena plata, los diez y ocho mil pesos del capital y los intereses que había pagado y tendría que seguir pagando. Y así se lo cantó. Pero Musterini insistió; le prometió que si, algún día, mejoraba de fortuna, le volvería a comprar la quinta que le ofrecía.

La verdad es que la dichosa quinta no tenía mayor atractivo: eran unas cien cuadras, en parte, de bañado inservible, regadas, inundadas más bien dicho, a cada rato por el arroyo Maldonado; tierra malsana, incultivable ¡un clavo! un clavo bárbaro, remachado.

La insistencia de Musterini provocó en Leporelli una tempestad de enojo que se resolvió en bulliciosas maldiciones, retumbantes juramentos y sonoros insultos; pero, una vez apaciguado, dio por resultado que se resignase a aceptar.

-«Era preciso ser loco -decía-, para hacerse cargo de semejante bañado».

¡Y lo mejor es que tuvo todavía que pagar la escritura! «como para hacer reír a la gente» decía Leporelli; y quedaba tan avergonzado que ya no quiso ni acordarse del enojoso asunto; se fue al Banco y acabó de una vez de pagar el saldo que todavía se adeudaba.

Pasaron unos pocos años. Vino la fiebre amarilla y se acordó Leporelli del famoso terreno aquél. Había en él un casucho viejo; con los hijos lo limpió; mal que mal lo arreglaron y pasó —137→ en él el verano toda la familia, hasta que ya hubiese desaparecido el flagelo. Y tuvo mil ocasiones, mientras duró esa temporada de aburrido veraneo, en medio de zumbantes torbellinos de mosquitos hambrientos, sin más distracción que el desfile por la polvorienta calle Santa Fe, de las carretas de bueyes que llevaban con recelo a la ciudad moribunda verduras para el puchero, o la rápida disparada lejana, asustada y asustadora, de los carros llenos de difuntos, hacia el cementerio nuevo, recién habilitado y repleto ya, de la Chacarita, de maldecir a Musterini, el especulador loco, el «amigo» a quien debiera tantos males. Inconscientemente le achacaba lo inconfortable de la choza, los mosquitos, el calor y hasta algún poco también la fiebre amarilla, sin pensar ni por un momento, que, sin la quinta ésa, se hubiesen muerto quizá todos ellos en la ciudad apestada.

Musterini, él, no despreció la ocasión, y murió, en tres días, de la fiebre amarilla. Cuando lo supo Leporelli, sus viejos sentimientos de amistad le sacudieron el corazón y expresó el pesar de que, a veces, por cuestiones de interés, se distanciaran los hombres, sintiendo, decía, no haberle ofrecido durante la epidemia la hospitalidad en la quinta. Y la desgracia de Musterini y de tantas otras víctimas muertas por haberse tenido que quedar en la ciudad, borraron el último vestigio de su odio para el finado y le empezaron a hacer tomar cierto cariño a la vilipendiada quinta.

Ahora, cuando lo permitía el tiempo y el terreno no estaba inundado, toda la familia iba a pasar allá el domingo. El viaje, bastante penoso en los primeros tiempos, se había hecho fácil con el tranvía a Belgrano, por la calle de Santa Fe.

Por todos lados, en el horizonte, empezaban a aparecer ranchos, casitas. De la ciudad se aproximaban algunos edificios como centinelas avanzados; de Belgrano, uno que otro verdulero se le acercaba, cubriendo de verdes hortalizas algún retazo de terreno. Hablaban de ferrocarriles que debían cruzar la quinta. A Leporelli, más de una vez, más de veinte, le habían hecho —138→ ofertas para arrendarle el terreno, todo o en parte; y fuertes especuladores, en acecho siempre de las grandes áreas fáciles de repartir en lotes, se lo habían hecho denigrar por tantos corredores astutos, que no dejaban lugar a duda sus ganas de comprarlo.

Leporelli, cuyo almacén había prosperado, como prospera todo negocio sencillo, sencillamente manejado, empezaba a considerar como legítimo fruto de suprema habilidad suya la aceptación tan trabajosamente consentida por él en otros tiempos, de la quinta de Musterini, en pago de su obligación; y cuando alguno de los numerosos aduladores a quienes siempre junta el éxito, aludía a la fortuna enorme que, antes de pocos años, iba a representar esa propiedad para su feliz poseedor, con gesto de hombre acostumbrado a acertar en todos sus negocios, guiñaba el ojo, dejando entender que, al hacerse dueño de ella, bien sabía lo que hacía, y que el pobre Musterini no había podido con él. Y viendo que con sólo guardar improductivas esas cien cuadras le aseguraba un fortunón siempre creciente, resolvió seguir conservándolas improductivas, sin permitir siquiera que un hortelano cultivase en ellas repollos y zanahorias, como si tal cosa les hubiese podido quitar algo de su valor.

Gozaba el hombre orgulloso, tomando por admiración el asombro en que mantenía a la gente su capricho zonzo.

La edificación urbana, cada año, se venia acercando más y más, tanto que ya parecía la quinta extenso desierto.

Aumentaba el número de interesados en comprar lotes grandes o pequeños, para ubicar fábricas, o realizar su sueño constante los padres de familia, de edificar su modesta casa para librarse de una vez de esa pesadilla tan bonaerense: el alquiler. Sin que tuviese enemigos, la muerte del viejo Leporelli era deseo no siempre secreto de mucha gente. Pero la mera satisfacción de amor propio de sentirse dueño de esas cien cuadras de incalculable valor, bastaba a su felicidad y nunca consintió en vender de ellas una vara.

Cuando murió, por fin, en 1900, los hijos se repartieron la quinta, y como no le tenían ellos el mismo apego, la empezaron —139→ a despedazar, abriendo calles, vendiendo en pequeños lotes, llegando a sacar cien mil pesos oro de una sola de las cien cuadras que, juntas, le había cedido al viejo José Leporelli por ochocientos, su infeliz y tanto tiempo maldecido «amigo» y deudor Juan Musterini.

—140→

Escocia es un país rudo, áspero y frío, cuyas montañas producen más rocas y más nieve que pan; pero en el que también se crían hombres vigorosos y osados, sanos y sufridos, a quienes no amedrentan los obstáculos materiales, ni las dificultades de la vida, ni las penurias; que son capaces de sacar, a fuerza de energía, mil recursos del infértil suelo de la comarca más desierta.

En la parte norte de la Argentina tampoco faltan regiones desiertas, ni montañas escarpadas; pero son desiertos fértiles, montañas cubiertas de lozana vegetación y rocas henchidas de riquezas ocultas, entre las cuales se crían y viven, en muelle holgazanería, hombres indolentes, sin ambición y sin necesidades. Sobrios por pereza, pobres en medio de la exuberante riqueza del suelo de su nacimiento, aprecian más, al parecer, su dulce reposo y su apatía secular que las comodidades de la moderna vida de civilización y de lujo; y el supremo goce para ellos es descansar, después de no haber hecho nada. Que conquisten otros, por su trabajo, y las aprovechen, las riquezas naturales que los rodean, no lo impedirán, y hasta no desdeñarán aprovecharlas ellos también en parte, pero su ayuda será poca, mientras no les enseñen cuán provechoso es el esfuerzo.

—141→Cansados de vivir pobremente en el suelo patrio, resolvieron cinco hermanos escoceses ir a buscar fortuna en otras regiones. De espíritu aventurero, soñaban con alguna comarca virgen, que no hubiese todavía sido manoseada, y atraídos, desde su tierra árida y fría, por la seductora antítesis de la exuberancia tropical, pensaron en hacer tostar por el sol ardiente de la América meridional sus rubicundas caras enrojecidas por los vientos helados de los montes Grampians.

Harry, John, Frank, William y George, de treinta a veinte años de edad, huesudos y musculosos; con esos ojos azules, a la vez tan transparentes y tan impenetrables, llenos, en su dulzura, de latentes energías; que siempre parecen dispuestos a amar, pero con recelo, si no con desconfianza; con esos labios delgados, irónicamente risueños que. si bien no saben mentir, sólo de la verdad dicen lo que quieren decir; rubios como el trigo maduro, audaces con serenidad y sin fanfarronería, dieron, algo por casualidad, y después de haber rodado bastante, con la dormida Jujuy.

Y ésta, a su voz, tan desconocida, entreabrió los ojos y se desperezó. Extrañaba que se dignase alguien ocuparse de ella. Bien sabía que su nombre, entre sus hermanas, era sinónimo de atraso, de irremediable indigencia; que era la parienta pobre a quien siempre hay que ayudar, o porque la suerte no le haya deparado herencia, o porque no le haya dado los medios de hacerla fructificar. Ignoraba, por lo demás de cuál de los dos motivos provenía su miseria. De todos despreciada, era natural que a sí misma se despreciara y prefiriera dormir, envuelta, como en harapos, en sus inexploradas selvas y sus hermosos pastizales, sin tratar siquiera de saber si algo valían esos dominios.

-«¡Levántate!-le dijeron despacito, para no asustarla, los cinco hermanos-; levántate, para hacerte rica».

Miró soñolienta, a esos extranjeros importunos que la venían a despertar; sus caras enérgicas, su ademán algo imperativo, le hubieran podido infundir terror, si su mirada franca, su —142→ palabra suave, no le hubiesen sugerido ideas de leal y sincera protección.

Se levantó y consintió en que los cinco hermanos explorasen su territorio. Y ellos, extendiendo sus peregrinaciones por la provincia de Salta y los territorios de Formosa y del Chaco, quedaron asombrados de las enormes riquezas existentes en esas comarcas olvidadas, desconocidas, desiertas, abandonadas.

Cierto es que sufrieron muchas fatigas y privaciones: el calor, los insectos, la fiebre, los esteros inmensos, anegados, intransitables; la selva virgen, impenetrable, con sus árboles seculares ligados entre sí por inextricables lianas; los ríos indómitos, que después de correr como torrentes impetuosos, se extienden de repente, y cortan el paso, inmovilizados, en vez de facilitarlo; obstáculos, en vez de caminos, y, por todas partes, los peligros de la selva, los indios, las fieras y las alimañas.

Pero esas selvas inacabables de majestuosos árboles de madera dura representaban mil fortunas; las llanuras, fértiles y de riego fácil, prometían cosechas maravillosas al que resolviera el problema de cultivarlas; las montañas dejaban ver que en su seno encerraban todos los metales cada día más apetecidos por el hombre. Las mismas lianas, y los espartos y juncales, y las enredaderas silvestres, si bien estorbaban la marcha por el monte, contenían fibras sólidas y resistentes, susceptibles de alimentar una industria sin par.

Tanto más adelantaban los cinco hermanos, más admirados estaban de la riqueza de esa tierra. No había más que abrir y cerrar la mano; y pronto pensaron que, entre los cinco, podían, repartiéndose la tarea, hacer algo más todavía que aprovechar solamente lo que les ofrecía la naturaleza. Había que civilizarla, someterla al cultivo y crear en ella, al lado de las que espontáneamente daba, otras riquezas, artificiales sí, pero de más valor aún que las naturales.

Si en la Escocia ruda habían podido sus antepasados resolver el arduo problema de vivir, ¿cómo no iban ellos, en ese suelo, —143→ en ese clima privilegiados, a resolver el problema de edificar una fortuna?

Y pusieron manos a la obra.

Sus recursos personales eran escasos; pero la libra esterlina es atrevida y buena compatriota y con el irresistible poder de su ayuda hicieron nacer en la población indígena el afán de poseer y el amor al trabajo. La indolencia nativa resultó curable; esos hombres que parecían incapaces del mínimo trabajo, estimulados por el ejemplo y los consejos de estos extranjeros, y por los salarios que pagaban, se transformaron en peones hábiles y guapos, en servidores fieles y leales; y pudieron desde luego los cinco hermanos emprender las múltiples obras que los han hecho ricos y que mucho más aún: han abierto horizontes de infinita prosperidad a la pobre y despreciada Jujuy. Harry se encargó de organizar el trabajo en la selva.

Abrir en ella caminos; voltear los gigantes árboles y sacar de ellos los tirantes para los edificios, los postes para los potreros de la hacienda, la leña para los futuros ingenios, el tanino para la curtiduría; y llegar poco a poco hasta la vía fluvial que permitiría llevar con poco gasto los productos agrícolas, ganaderos e industriales hasta los mercados del mundo entero.

John empezaba, mientras tanto, a romper tierra en la llanura desnuda, haciendo plantar la caña de azúcar, el tabaco, el algodón, y preparando el suelo para sembrar arroz en terrenos adecuados y también el caté.

Frank apuraba la creación del ingenio en que se debía elaborar el azúcar; de la curtiduría, en la cual se trabajaban con el tanino de los árboles de la selva los cueros de las haciendas que pronto pacerían innumerables en los vastos potreros de la planicie.

William cuidaba las haciendas amansando sin cesar mulas y bueyes para los largos, penosos y numerosos transportes que necesitaba la explotación múltiple de tantos productos.

George, joven aún, vigilaba bajo la dirección de sus mayores, hoy, un trabajo, mañana, otro.

—144→Y brotaba de todas partes, con el impulso poderoso de los cinco hermanos, la más extraordinaria, la más variada riqueza, inverosímil para los que todavía sólo tenían en la memoria la leyenda de pobreza mantenida, durante tantos años, alrededor del nombre de Jujuy.

Y como cunde el ejemplo con la mayor facilidad cuando viene acreditado por el éxito material, pronto no hubo un indio que no se ofreciese para alguna de esas tareas bien remuneradas que para todos eran fuente de bienestar y de vida más acomodada. Otros, también, siguieron el ejemplo: fueron los grandes terratenientes, profundamente dormidos, hasta entonces, sobre las inmensas áreas casi inútilmente adquiridas y poseídas por ellos.

El esfuerzo ajeno había divulgado el valor intrínseco de sus vastas propiedades, pero sin por ello hacerle producir mucho más; faltaba capital y más que todo faltaba el esfuerzo propio. Resolvieron algunos hacerlo y se ofreció el capital. Y la selva se fue transformando, explotada con juicio, dando para el presente sin sacrificar el porvenir; la llanura, anegada o reseca, se puso en condiciones de ser saneada o regada y dio los opimos frutos de la región tropical, tan buscados en todo el orbe, y los dio con la misma abundancia que da el trigo la tierra fértil, en las regiones templadas.

Toda esa provincia de fama arraigada de pobre y de haragana, se iba metamorfoseando en emporio de trabajo afanoso y de poderosa riqueza.

Los cinco hermanos habían fundado sus cinco familias con cinco hermosas hijas de la tierra enriquecida por ellos y por su fecundo ejemplo; y en sus espléndidas y patriarcales moradas, daban albergue regio a todos los hombres de buena voluntad que venían en busca de nuevos tesoros por explotar, o deseosos de aplicar a la explotación de los ya hallados nuevos métodos.

Harry, John, Frank, William y George, tan generosos como ricos, comprendían que para todos alcanzaba esa tierra prodigiosa, cuyo suelo producía con exuberancia las cosechas más —145→ valiosas, cuyas selvas encerraban incalculables riquezas, cuyas piedras escondían tesoros, cuyos ríos proporcionaban la fecundidad inagotable de sus aguas, y al comercio y a la agricultura envidiable camino que marcha.

Hubiesen sido diez hermanos, que cada cual hubiera tenido, como ellos cinco, las manos llenas de nuevas empresas que crear y que manejar. Hombres de ciencia o aventureros, hombres ingeniosos o valientes, pedían ayudarles a hacer surgir de ese suelo maravillosos tesoros sobre los cuales, antes de su llegada, dormían los mismos habitantes que hoy ayudaban a descubrirlos; y con la misma liberalidad con que la naturaleza había acogido y retribuido sus afanes, retribuían ellos y acogían a los que venían a juntar sus esfuerzos a los suyos, para hacer de la desheredada Jujuy una de las hijas más afortunadas de la Argentina.

—146→

«Si! ¡sí! ¡ponderen los milagros de la Argentina! -decía Juan-; para los que tienen suerte, puede ser que sean ciertos, pero yo todavía no los he visto».

Y era verdad que este pobre Juan, venido al país, hacía muchos años no había tenido suerte. Cuando llegó, se fue al campo; y como era tiempo en que la tierra valía poco y las ovejas menos, le dio su patrón una gran majada al tercio; lo que hubiera podido serle de gran provecho, si hubiese tenido un poco de suerte, siquiera. Pero ninguna tenía el pobre.

El pago donde trabajaba estaba plagado de cuatreros. No era cosa rara, es cierto, en aquellos tiempos y en aquellos campos tan desiertos; pero parecía que con preferencia de su majada carneaban; y hasta le robaron a veces puntas de ovejas, mientras que a otros puesteros casi nada les hacían. El patrón le solía decir que así era porque ellos cuidaban bien y pastoreaban sus majadas, cuando se iban lejos o se perdían entre las pajas; y que si él hiciese lo mismo, tampoco le faltarían ovejas. Pero no; no era por esto, sino sólo que Juan no tenía suerte y nada más.

Por ejemplo, una vez que, después de esquilada su majada, vino un aguacero con viento, una tormenta repentina de los mil diablos, que se la arreó a una legua, deshilándose las peladas —147→ como cuentas de rosario, por supuesto, antes que él hubiese podido volver de la pulpería donde había ido -por casualidad,- a tomar la tarde, se habían acalambrado más de cien. ¿Es tener suerte esto, o desgracia? Que hubiera debido fijarse en que amenazaba tormenta; que no se deja así sola una majada recién esquilada; que no era momento de irse a la pulpería que si hubiese estado con ella y la hubiera atajado, nada le sucede. -Sí, claro; después de agua, es fácil decir que ha llovido. Digan más bien que si hubiese tenido suerte, entonces sí, nada le sucede.

Por lo demás, no escapaba él a ninguna; cuando parecía haber desaparecido la sarna de los alrededores y que -luchando, es cierto, los puesteros-, quedaban sanas las demás majadas, la de Juan estaba todavía atestada de ella, cayéndosele la lana por todas partes, y enflaqueciéndosele las ovejas.

Para él no había cosa buena, nunca, y parecía que, al contrario, siempre le quedaba reservado todo lo malo. Inundación o sequía, todo le resultaba desastre, y en tiempo de parición se le perdían o se le aguachaban dos veces más corderos que a los demás puesteros. Ahí también el patrón le salía diciendo que era por falta de asiduidad en el cuidado; que si apartase las madres con sus crías y las cuidase solas, cerca de las casas, en el mejor campo, no se le perdería ninguna. Pero, ¡cuándo!

-«Mire, patrón -decía-; al que no tiene suerte, todo le va mal por mucho que haga».

Al cabo de tres años, lo despidió el patrón. Los campos subían, las ovejas también; había resuelto cuidar con peones a sueldo y no quería más tercianeros. El pobre Juan pudo ver que de sus compañeros, el que más, el que menos, todos se iban con algo. Los que tenían poco aumento lo vendían al patrón y se iban alegres con la plata en el bolsillo; y algunos hubo que se fueron con una verdadera majada, un buen plantel como para empezar a trabajar por su cuenta; pero Juan, él, se fue con una mano por detrás y la otra por delante... Cuando uno no tiene suerte...

—148→Un paisano suyo, que había tenido suerte y tenía muchas vacas, lo habilitó entonces con un tambo. Le dio campo y lecheras, y corral y tarros, y todo. El tambo quedaba cerca de un pueblo ya de cierta importancia, en el cual podía haber un buen despacho de leche y de manteca. Pero Juan ¿qué iba a hacer con la mala suerte que le perseguía? Todos los clientes que hubiera podido conseguir se surtían de otro tambo que le hacía competencia. El tambero éste parecía que realmente lo hacía adrede; madrugaba que era una barbaridad y así llegaba al pueblo siempre antes que Juan; ¡qué gracia! éste no tenía al fin y al cabo, por qué apurarse tanto y se quedaba un rato por las pulperías y boliches del camino, a tomar la mañana y echar un párrafo; el hombre no es un esclavo y hay que vivir, ¡diablos! Pero, como él no tenía suerte, por supuesto, el otro se acaparó toda la clientela, y Juan se fundió. Dejó el tambo, más bien dicho, el tambo lo dejó; y como, si le faltaba la suerte, tenía bastante charla, pudo convencer a un pulpero que quería componer un parejero, que no había criollo capaz de hacerlo mejor que él.

El otro le entregó el animal; y después de algún tiempo hizo carrera con uno de sus clientes que tenía fama de chambón para correr, pues casi siempre perdía.

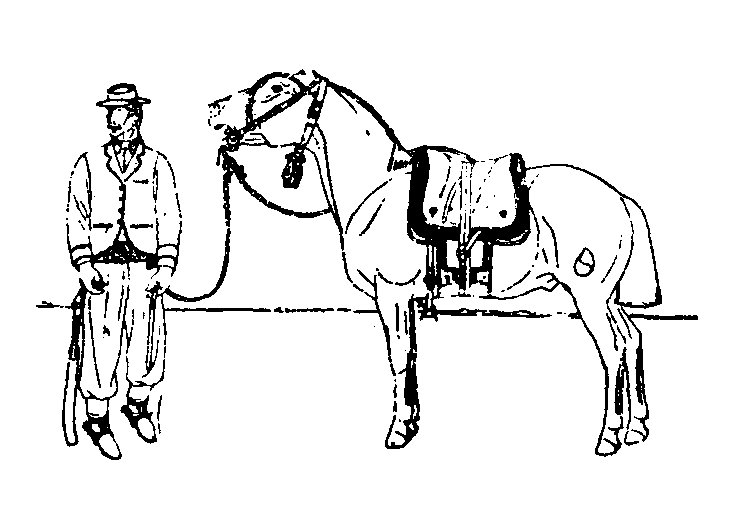

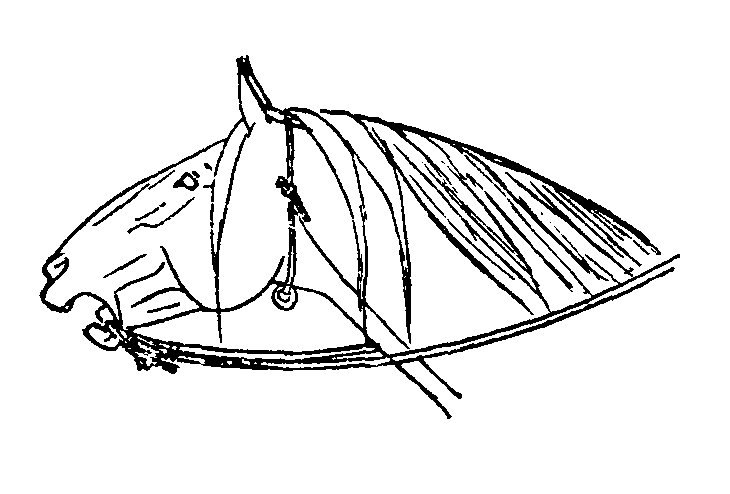

Juan, que hasta entonces sólo había cuidado el parejero como para prepararlo superficialmente, prometió a su patrón que en los quince días de plazo que tenía para la carrera lo iba a poner invencible. Hizo comprar maíz, cebada y alfalfa bien elegidos, cepillos y rasquetas, y cobijas, y morrales, y trompeta; y lo empezó a cuidar con el mayor esmero... de día. Pero le era muy penoso levantarse al alba, y de vez en cuando quedaba dormido y el parejero sin varear. El pulpero, muy confiado en su compositor, y muy lego en la materia, pensaba, como se lo aseguraba Juan, que su caballo iba a ganar cortando a luz; y en vez de contentarse con lo que le iba a producir la reunión, quiso también arriesgar pesos, y apostó fuerte; pero también obligó a Juan a jugar con él -era bastante natural-, todo el sueldo —149→ que le podía adeudar. Juan no podía hacer de otro modo, ya que tanta fe decía tenerle a su discípulo y consintió.

Cuando estuvieron en la cancha los dos parejeros, la gente fácilmente se dio cuenta de lo mal que había sido cuidado el caballo del pulpero y quisieron todos jugar al otro; y como sólo el pulpero podía sostener tantas paradas, y que naturalmente -por la mala suerte de Juan-, perdió lastimosamente la carrera, le salió el negocio clavo de remache.

Enojado, despidió al compositor y mandó echar a la manada el dichoso parejero. Juan salió de ese conchabo como de los demás, sin un peso en el bolsillo...¡Cuándo uno no tiene suerte!...

Pensó que ya que en todas sus formas la cría de animales le salía tan mal, su verdadera vocación sería quizás la agricultura; y como para todos abundan en la Argentina la tierra y demás elementos de trabajo, no tardó en encontrar quien le diera una chacra en una colonia en formación.

Pero, ¡vaya lo que es no tener suerte! le tocó un lote de mucha cortadera: tierra flor, claro, como de cortadera: negra, honda, liviana y fuerte; pero esos troncos, señor; un trabajo infernal. Su vecino también tenía tierra igual y de lo mismo se quejaba; pero él alcanzaba a deshacerlos quién sabe cómo, y resultaba linda la tierra. Juan, con su suerte de siempre, trabajaba en vario para deshacerse de esa plaga: se le cansaban los caballos o se le descomponía el arado, y tenía que dejar el trabajo dos o tres horas antes de la oración, pues de otro modo, ¿quién resiste? ¿y esos pobres animales?

El vecino, él, mientras tanto, muchas veces, bañado en la luz mortecina del astro nocturno, seguía surcando, a paso sereno, con sus tres yuntas de caballos, la interminable amelga principiada al aclarar.

-«¿Quién sabe cómo liaría cuestión de suerte -decía Juan- para tener asimismo los caballos en buen estado?»

Juan aró poco terreno, y lo aró poco hondo; no dio más que una reja porque le faltó tiempo; rastreó apenas... Sus —150→ caballos estaban flacos, y apurado no se dio el trabajo de elegir ni de curar la semilla.

El vecino ya tenía todo el trigo brotado cuando Juan iba a empezar la siembra. Llovió mucho entonces y Juan tuvo que esperar que se oreara el suelo; cuando pudo sembrar, el trigo del otro estaba alto ya, y Juan, una vez más, pudo quejarse con razón de la suerte.

¿Y cómo no, si entre la cosecha de uno y de otro había una diferencia enorme. En la tierra bien arada del vecino, el trigo bien elegido, bien curado y sembrado en buen tiempo, había brotado y crecido a las mil maravillas. La extensión era mucha, pues de todo su lote no había dejado sin arar una sola hectárea; el trigo maduró bien y dio un peso excepcional, consiguiendo el precio más alto de plaza. Casi con esta sola cosecha se enriquecía el hombre.

¡Pobre Juan! cuándo le iba a tocar a él semejante suerte? Su trigo fue poco: mal sembrado y tarde, en tierra poco y mal preparada, no podía esperar gran cosecha; muchos granos, por la mala calidad de la simiente y su falta de limpieza, tenían carbón o eran chuzos. Le pagaron el precio mínimo, y como los gastos de cosecha y de trilla son los mismos para el trigo malo como para el de primera calidad, no le quedaron más que deudas en la pulpería.

¡Pobre Juan! hombre de poca suerte, se va haciendo viejo ya; hace años y años que ha venido al país y está como el día de su llegada, sin un peso. Ha pasado la vida trabajando, sin embargo; nadie puede decir que no; y es cierto lo que dice que con todos sus patrones ha perdido el tiempo, lo mismo cuidando ovejas que ordeñando vacas, o componiendo caballos que sembrando trigo.

Cuando uno no tiene suerte, amigo, es inútil; y bien se comprende que Juan se ría amargamente al oír hablar de los milagros de la Argentina.

—151→