—[71]→

El cronista Martínez Vela, en sus Anales de la villa imperial del Potosí, habla extensamente sobre el asunto que hoy me sirve de tema para esta tradicioncilla. Citada la autoridad histórica, a fin de que nadie murmure contra lo auténtico del hecho, toso, escupo, mato la salivilla y digo:

Allá por los años del Señor de 1657 era grande la zozobra que reinaba entre los noventa mil habitantes de la villa, y en puridad de verdad que la alarma tenía razón de ser. Era el caso que a todos traía con el credo en la boca la aparición de doce ladrones capitaneados por una mujer. Un zumbón los llamó los doce apóstoles y la Magdalena, y el mote se popularizó y los mismos bandidos lo aceptaron con orgullo. Verdad es que más tarde aumentó el número, cosa que no sucedió con el apostolado de Cristo.

Los apóstoles practicaban el comunismo, no sólo en la población, sino en los caminos, y con tan buena suerte y astucia que burlaron siempre los lazos que les tendiera el corregidor don Francisco Sarmiento. Lo único que supo éste de cierto fue que todos los de la banda eran aventureros españoles. Pero de repente los muy bribones no se conformaron con desvalijar al —72→ prójimo, sino que se pusieron a disposición de todo el que quería satisfacer una venganza pagando a buen precio un puñal asesino. Ítem, cuando penetraban en casa donde había muchachas, cometían en la honestidad de ellas desaguisados de gran calibre; y a propósito de esto, cuenta el candoroso cronista, con puntos y comas, un milagro que yo referiré con rapidez y como quien toca un carbón hecho ascua.

Fueron una noche los apóstoles a una casa habitada por una señora y sus dos hijas, mocitas preciosas como dos carbunclos. A los ladrones se les despertó el apetito ante la belleza de las niñas, y las pusieron en tan grave aprieto que madre y muchachas llamaron en su socorro a las que viven en el purgatorio, que en lances tales tengo para mí son preferibles a los gendarmes, guardias civiles y demás bichos de la policía moderna. Y quién te dice, lector, que las ánimas benditas no fueron sordas al reclamo, como sucede hogaño con el piteo de los celadores, y en un cerrar y abrir de ojos se coló un regimiento de ellas por las rendijas de la puerta; con lo cual se apoderó tal espanto de esos tunos, que tomaron el tole, dejando un talego con dos mil pesos de a ocho, que sirvió de gran alivio a las tres mujeres. No dice el cronista si dieron su parte de botín en misas a las tan solícitas ánimas del otro mundo; pero yo presumo que las pagarían con ingratitud, visto que las pobrecitas no han vuelto a meterse en casa ajena y que dejan que cada cual salga de compromisos como pueda, sin tomarse ya ellas el trabajo de hacer siquiera un milagrito de pipiripao.

Pues, señor, iba una noche corriendo aventuras por la calle de Copacabana el bachiller Simón Tórtolo, cleriguillo enamoradizo y socarrón, cuando de pronto se halló rodeado de una turba de encapados.

-¿Quién vive? -preguntó el clérigo deshonrando su apellido, es decir, sin atortolarse.

-Los doce apóstoles -contestó uno.

-Que sea enhorabuena, señores míos. ¿Y qué desean vuesas mercedes?

-Poca cosa, y que con los maravedises del bolsillo entregue la sotana y el manteo.

-Pues por tan parva materia no tendremos querella -repuso con sorna el bachiller.

Y quitándose sotana y manteo, prendas que en aquel día había estrenado, las dobló, formó con ellas un pequeño lío, y al terminar dijo:

-Gran fortuna es para mí haber encontrado en mi peregrinación sobre la tierra a doce tan cumplidos y privilegiados varones como vuesas mercedes. ¿Conque vuesas mercedes son los apóstoles?

—73→-Ya se lo hemos dicho -contestó con aspereza uno de ellos, que por lo cascarrabias y llevar la voz de mando debía ser San Pedro-; y despache, que corre prisa.

Mas Simón Tórtolo, colocándose el lío bajo el brazo, partió a correr gritando:

-¡Apóstoles, sigan a Cristo!

Los ladrones lo intentaron; pero el clérigo, a quien no embarazaba la sotana, corría como un gamo y se les escapó fácilmente.

-¡Paciencia! -se dijeron los cacos-, que quien ancla a tomar pegas coge unas blancas y otras negras. No se ha muerto Dios de viejo y mañana será otro día; que manos duchas, pescan truchas, y el que hoy nos hizo burla sufrirá más tarde la escarapulla.

Poco después desaparecía de la villa una señora principal. Buscáronla sus deudos con gran empeño, y transcurridos algunos días fue hallado el cadáver en el Arenal con la cabeza separada del tronco. Este crimen produjo tan honda conmoción que el vecindario reunió en una hora cincuenta mil pesos y se fijaron carteles ofreciendo esa suma por recompensa al que entregase a los asesinos.

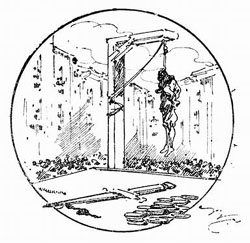

Como el de Cristo, tuvo también su Judas este apostolado; que no hay mejor remiendo que el del mismo patio y nadie conoce a la olla como el cucharón, salvo que aquí la traición no se pagara con treinta dineros roñosos, sino con un bocado muy suculento. Gracias a este recurso, todos los de la banda fueron atados al rollo, y tras de pública azotaina, suspendidos en la horca. Sólo la Magdalena escapó de caer en manos de la justicia. Suponemos cristianamente que, andando los tiempos, tan gran pecadora llegaría a ser otra Magdalena arrepentida.

—74→

No sé precisamente en que año del pasado siglo vino de España a esta ciudad de los reyes un mercenario, fraile de macho peso y gran cogote, con el título de Visitador general de la Orden. Lo de la fecha importa un pepino; pues no porque me halle en conflicto para apuntarla con exactitud, deja de ser auténtico mi relato. Y casi me alegro de ignorarla.

Traía el padre Visitador pliegos del rey y rescriptos pontificios que le acordaban un sinnúmero de atribuciones y preeminencias. Los hijos de Nolasco lo recibieron con grandes festejos, loas y mantel largo, novillos en la plazuela, catimbaos y papahuevos, y qué sé yo qué otras boberías.

El ilustrísimo arzobispo, más que por agasajo al huésped, por desentrañar hasta qué punto se extendía su comisión, fue a visitarlo con gran ceremonia y lo comprometió a que tres veces por semana habían de almorzar juntos en el palacio arzobispal.

Para encarecer la importancia del fraile, nos bastará apuntar que tenía el tratamiento de excelencia, según lo testificaban papeles y pergaminos.

No me atrevo a asegurarlo, pero mis razones tengo para sospechar que su excelencia el Visitador no pudo ser otro que fray José González de Aguilar Flores de Navarra, teólogo del rey, señor de las baronías de Algar y Escala en Valencia y (¡ahí es rana!) grande de España de primera clase.

La primera mañana en que debían almorzar en cordial compaña el ilustrísimo y el excelentísimo, vino el coche de aquél a la puerta de la Merced poco antes de las ocho, y el Visitador se arrellanó en los mullidos cojines.

Llegado al salón del diocesano y después del cambio de saludos y demás borondangas de etiqueta social, dijo el Visitador:

-Por no hacer esperar a su ilustrísima heme venido sin celebrar el santo sacrificio.

-Pues tiempo hay para que su excelencia cumpla en mi catedral la obligación.

Y un familiar acompañó al mercenario, y por el patio de los Naranjos penetraron en la sacristía; revistiose, y ayudado por un monacillo dijo misa en el altar mayor.

Cuando a las nueve se congregaron los canónigos en el coro y supieron —75→ lo que acababa de ocurrir, quisieron agarrar con las manos los cuernos de la luna. «¡Cómo! -gritaban furiosos-. ¡Tener un fraile el atrevimiento de decir misa en nuestro altar mayor!».

Aquello, para el orgullo de los canónigos, era una cosa que clamaba al cielo y no podía quedar así como así.

Después de almorzar suculentamente chicharrones, tamales y pastelillos, sanguito de ñajú y otros apetitosos guisos de la cocina criolla, se despidió el comensal y entraron los indignados canónigos con la queja, y con sus aspavientos y recriminaciones le pusieron al bonachón arzobispo la cabeza como una olla de grillos.

A su ilustrísima un color se le iba y otro se le venía; pues en puridad de verdad, la culpa en gran parte era suya, porque no se le ocurrió franquear al celebrante su oratorio particular. Los de la querella sacaron a relucir cánones y breves y reales cédulas y demás garambainas, y se acordó, tras larga controversia, que si al Visitador se le antojaba volver a decir misa en la catedral, lo hiciese en altar portátil.

La cuestión se hizo pública y llegó, como era natural, abultada con notas, apéndices y comentarios, a oídos de su excelencia, quien por el momento adoptó el partido de no volver a pisar el palacio arzobispal, mientras le llegaba ocasión propicia para sacarse el clavo.

Y pasaron algunas semanas, y cuando ya nadie se acordaba de lo sucedido, amaneció un domingo, y el Visitador se levantó muy risueño, diciendo que entre ceja y ceja se le había metido hacer en el acto una reforma en su iglesia.

Y convocando secretamente una docena de carpinteros, mandó que cercasen de tablas el altar de Nuestra Señora de la Antigua, que se halla situado cerca de la puerta, independizándolo de la nave central y del resto del templo.

Los dominicos disputan a los mercenarios la antigüedad de residencia en Lima; pero es punto históricamente comprobado que la primera misa que se dijo en nuestra capital fue celebrada por el religioso de la Merced fray Antonio Bravo; que en 1535 era ya el padre Miguel Drenes provincial o comendador de la orden, y que cuando en 1541 fue asesinado el conquistador Pizarro, los mercenarios, a quienes se tildaba de almagristas, tenían ya casi concluida la fábrica del convento e iglesia, invirtiendo en ambas la suma de setecientos mil pesos. Sigamos con la tradición.

Los frailes murmuraban sotto voce que a su excelencia se le había barajado —76→ el seso; pero el respeto les impedía hacer la más ligera observación al mando del superior.

Al día siguiente estuvo terminado el cerco y con su respectiva puertecita. Los obreros habían trabajado toda la noche.

Era ese el primero de los tres días de rogativas que preceden a la Sesta de la Ascensión del Señor, y según rito, el arzobispo y su coro de canónigos iban por turno a las iglesias grandes. Aquel lunes la ceremonia correspondía a la Merced.

El comendador con todos sus conventuales salió a la puerta del templo a recibir solemnemente la visita; pero su excelencia se quedó tras la cancela.

La comitiva iba a dirigirse por la nave central en dirección al altar mayor, cuando el Visitador le atajó el paso diciéndole:

-¡Alto ahí, que no es ese el camino!

Y volviéndose hacia el arzobispo añadió:

-Ilustrísimo señor: ¡Pues los canónigos no hallan bien que un fraile celebre en su altar mayor, yo he resuelto que ellos no puedan oficiar sino en la puerta de mi iglesia!

-Pero, señor excelentísimo... -balbuceó el arzobispo.

-Nada, ilustrísimo señor. Cada uno manda en su casa.

-Y Dios en la de todos, hermano -murmuró un maestro de capilla.

Y no hubo tu tía. El arzobispo y los canónigos dieron media vuelta y se dirigieron a hacer las rogativas en otro templo, que si no estamos mal informados fue el de la Concepción.

Parece que los canónigos conservan desde entonces tirria tradicional a los mercenarios, y que no quieren perdonarles la arrogancia del Visitador. Buena prueba es que no han vuelto a celebrar las rogativas en la Merced.

Allá por la primera mitad del anterior siglo no se hablaba en Lima sino del alma de un padre mercenario que vino del otro mundo, no sé si en coche, navío o pedibus andando, con el expreso destino de dar un susto de los gordos a un comerciante de esta tierra. Aquello fue tan popular como la procesión de ánimas de San Agustín, el encapuchado de San Francisco, la monja sin cabeza, el coche de Zavala, el alma de Gasparito, —77→ la mano peluda de no sé qué calle, el perro negro de la plazuela de San Pedro, la viudita del cementerio de la Concepción, los duendes de Santa Catalina y demás paparruchas que nos contaban las abuelas, haciéndonos tiritar de miedo y rebujarnos en la cama.

De buena gana querría dar hoy a mis lectores algo en que no danzasen espíritus del otro barrio, aunque tuviera que echar mano de la historia de los hijos de Noé, que fueron cinco y se llamaron Bran, Bren, Brin, Bron, Brun, como dicen las viejas. Pero es el caso que una niña muy guapa y muy devota a la vez me ha pedido que ponga en letras de molde esta conseja, y ya ven ustedes que no hay forma de esquivar el compromiso.

|

era el estribillo con que el sacristán de la parroquia de San Marcelo pedía limosna para las benditas ánimas del purgatorio, a lo cual contestaba siempre algún chusco completando la redondilla:

|

El padre Venancio y el padre Antolín se querían tan entrañablemente como dos hermanos, se entiende como dos hermanos que saben quererse y no andan al morro por centavo más o menos de la herencia.

En el mismo día habían entrado en el convento, juntos pasaron el noviciado y el mismo obispo les confirió las sagradas órdenes.

Eran, digámoslo así, Damón y Pithias tonsurados, Orestes y Pílades con cerquillo.

No pasaron ciertamente por frailes de gran ciencia, ni lucieron sermones gerundianos, ni alcanzaron sindicato, procuración o pingüe capellanía, y ni siquiera dieron que hablar a la murmuración con un escándalo callejero o una querella capitular.

Jamás asistieron a lidia de toros, ni después de las ocho de la noche se les encontró barriendo con los hábitos las aceras de la ciudad. ¡Vamos! ¡Cuando yo digo que sus reverencias eran unos benditos!

Eran dos frailes de poco meollo, de ninguna enjundia, modestos y de austeras costumbres; como quien dice, dos frailes de misa y olla y pare usted de contar.

Pero ni en la santidad del claustro hay espíritu tranquilo, y aunque —78→ no mundana, sino muy ascética, fray Venancio tenía una preocupación constante.

Los dominicos, agustinos franciscanos y hasta los juandedianos y barbones o belethmitas ostentaban con orgullo en su primer claustro las principales escenas de la vida de sus santos patrones, pintados en lienzos que, a decir verdad, no seducen por el mérito artístico de los pinceles.

¡Qué vergüenza! Los mercenarios no adornaban su claustro con la vida de San Pedro Nolasco.

Al pensar así, había en el ánima de nuestro buen religioso su puntita de envidia.

Y esto era lo que le escarabajeaba a fray Venancio y lo que hizo voto de realizar en pro del decoro de su comunidad.

El padre Antolín, para quien el padre Venancio no tenía secretos, creyó irrealizable el propósito; pues los lienzos no los pintan ángeles, sino hombres que, como el abad, de lo que cantan yantan. Según el cálculo de ambos frailes, eran precisos diez mil duros por lo menos para la obra.

El padre Venancio no se descorazonó, y contestó a su compañero que con fe y constancia se allanan imposibles y se verifican milagros. Y entre ellos no se volvió a hablar más del asunto.

Pero el padrecito se echó pacientemente a juntar realejos, y cada vez que de las economías de su mesada conventual, alboroques, limosna de misas y otros gajes alcanzaba a ver apiladas sesenta pulidas onzas de oro, íbase con gran cautela al portal de Botoneros y entraba en la tienda de don Marcos Guruceta, comerciante que gozaba de gran reputación de probidad y que por ello era el banquero o depositario de los caudales de muchos prójimos.

Y el depósito se realizaba sin que mediase una tira de papel; pues la honorabilidad del mercader, hombre que diariamente cumplía con el precepto, que comulgaba en las grandes festividades y que era mayordomo de una archicofradía, se habría ofendido si alguno le hubiese exigido recibo u otro comprobante. ¡Qué tiempos tan patriarcales! Haga usted hoy lo propio y verá dónde le llega el agua.

Sumaban ya seis mil pesos los entregados por fray Venancio, cuando una noche se sintió éste acometido de un violento cólico miserere, enfermedad muy frecuente en esos siglos, y al acudir fray Antolín encontró a su alter ego con las quijadas trabadas y en la agonía. No pudo, pues, mediar entre ellos la menor confidencia y fray Venancio fue al hoyo.

El honrado comerciante, viendo que pasaban meses y meses sin que nadie le reclamase el depósito, llegó a encariñarse por él y a mirarlo como cosa propia. Pero a San Pedro Nolasco no hubo de parecerle bien quedarse sin lucir su gallardía en cuadros al óleo.

—79→

Y pasaron años de la muerte de fray Venancio.

Dormía una noche tranquilamente el padre Antolín, y despertó sobresaltado sintiendo una mano fría que se posaba en su frente.

Un cerillo encendido bajo una imagen de la Virgen Protectora de Cautivos esparcía en la celda débiles y misteriosos reflejos.

A la cabecera de la cama y en una silla de vaqueta estaba sentado fray Venancio.

-No te alarmes -dijo el aparecido-, Dios me ha dado licencia para venir a encomendarte un asunto. Ve mañana al mediodía al portal de Botoneros y pídele a don Marcos Guruceta seis mil pesos que le di a guardar y que están destinados para poner en el primer claustro la vida de nuestro santo patrón.

Y dicho esto, la visión desapareció.

El padre Antolín se quedó como es de presumirse. Cosa muy seria es ésta de oír hablar a un difunto.

Por la mañana se acercó nuestro asustado religioso al comendador de la orden y le refirió, sueño o realidad, lo que le había pasado.

-Nada se pierde, hermano -contestó el superior-, con que vea a Guruceta.

En efecto, mediodía era por filo cuando fray Antolín llegaba al mostrador del comerciante y le hacía el reclamo consabido. Don Marcos se subió al cerezo, y díjole que era un fraile loco o trapalón.

Retirose mohíno el comisionado; pero al llegar a la portería de su convento, saliole al encuentro un fraile en el cual reconoció a fray Venancio.

-Y bien, hermano, ¿cómo te ha ido?

-Malísimamente, hermano -contestó el interpelado-. Guruceta me ha tratado de visionario y embaucador:

-¿Sí? Pues vuelve donde él y dile que si no se allana a pagarte voy yo mismo dentro de cinco minutos por mi plata.

Fray Antolín regresó al portal, y al verlo don Marcos entrar por la puerta de la tienda, le dijo:

-¿Vuelve usted a fastidiarme?

-Nada de eso, señor Guruceta. Vengo a decirle que dentro de pocos instantes estará aquí fray Venancio en persona a entenderse con usted. Yo me he adelantado a esperarlo.

Al oír estas palabras y ante el aplomo con que fueron dichas, experimentó Guruceta una conmoción entraña, y decididamente temió tener que habérselas con una alma de la otra vida.

—80→-Que no se moleste en venir fray Venancio -dijo tartamudeando-. Es posible que, con tanto asunto como tengo en esta cabeza, haya olvidado que me dio dinero. Sea de ello lo que fuere, pues el propósito es cristiano y yo muy devoto de San Pedro Nolasco, mande su paternidad un criado por las seis talegas.

La religiosidad de los limeños suplió con limosnas y donativos la suma que faltaba para el pago de pintores; y un año después, en la festividad del patrón, se estrenaban los lienzos que conocemos.

Tal es la tradición que en su infancia oyó contar el que esto escribe a fray León Fajardo, respetabilísimo sacerdote y comendador de la Merced.