La mujer y las letras en la España del siglo XVIII

Emilio Palacios Fernández

Para Elena, mujer, hija y «literata».

Al poco de iniciar mis investigaciones sobre el siglo XVIII pude constatar la presencia habitual de la mujer en todo el ámbito de la cultura española de esta centuria. Me parecía algo chocante que contrastaba sobre manera con la experiencia de los siglos anteriores en los que su figura tenía un recuerdo testimonial. Los tópicos tradicionales sobre su imagen se me fueron derrumbando poco a poco. Durante mucho tiempo fui recogiendo pacientemente los datos sobre este fenómeno, aunque sin decidirme a hacer una exploración ordenada sobre el mismo. Faltaba una bibliografía apropiada que pudiera orientar mi trabajo de ordenación y análisis.

Estos estudios han crecido en los últimos tiempos, aunque desde un punto de vista crítico tienen un valor muy desigual. Pude comprobar que unos intentaban presentar visiones generales sobre este fenómeno, sin acabar de llevar a cabo un análisis en profundidad. Todo el mundo sabe que es tarea casi imposible que el investigador abarque la historia entera de la literatura. Se le exige especialización para que pueda dominar su espacio temporal, e incluso su adscripción investigadora a un estilo u otro, su dominio de un género literario. Otros estaban marcados por un militante discurso feminista, pero ayunos de unos conocimientos suficientes sobre la contextura de la literatura setecentista y resultaba un tanto difícil lograr unas interpretaciones coherentes y ajustadas a las cuales añadir luego el matiz de género. Por la misma razón no podía acabar de redondear mi propia investigación hasta que mis trabajos acabaron por familiarizarme con la literatura entera de este siglo, sospechando que de este modo llevaría a cabo mi examen con mayores garantías.

Siempre me pareció un despropósito que esta realidad cultural no se hubiera estudiado de manera sistemática, no tanto como una curiosidad sino como una necesidad imperiosa para rehacer el legado cultural español, cercenado sin motivo alguno de una parte importante de su historia. Tampoco comprendía las razones de este olvido, por más que paulatinamente se me hayan ido aclarando en la medida en que iba avanzando en mis indagaciones. Los recelos y las oscuras recriminaciones que encontraron algunas de las literatas del siglo XVIII en el proceso de formación de su identidad y de recuperación de un espacio social vedado hasta el presente ha seguido reinando en estado oculto o patente durante tiempos inmemoriales, y por lo tanto tampoco la historia de la cultura española se ha interesado por ella. No existe ya ninguna razón para que sigamos manteniendo este silencio cómplice y mendaz. Acaso deberíamos suplir la tradicional indiferencia adoptando una discriminación positiva hacia este fenómeno cultural.

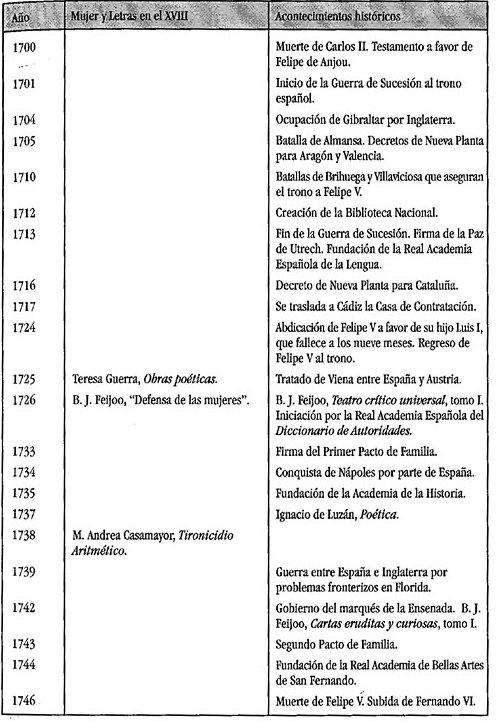

Antes de estudiar la creación literaria de las escritoras dieciochescas parece oportuno definir el contexto histórico en el cual ésta nace y se desarrolla. Los proyectos de promoción de la mujer que patrocinaron los políticos ilustrados elevarán su categoría cultural que hará posible su posterior afición creativa. Describir los ámbitos en los que ésta se realiza y su comportamiento en tertulias y academias resulta clarificador en extremo. Por razones de método he distribuido esa creación en géneros como hacemos de manera habitual en los estudios de la historia de literatura. Enseguida observamos que este propósito plantea algunos inconvenientes, ya que existen autoras que cultivan distintas modalidades, por lo cual en ocasiones nos hemos visto obligados a dividir sus escritos en los distintos apartados perdiendo su imagen unitaria, pero ganando por el contrario la visión orgánica de los géneros. Se inicia el recorrido con la poesía, el género literario por excelencia y que tuvo mayor número de cultivadoras, se sigue por la dramaturgia, escrita en verso o en prosa, y se cierra por la narrativa, la fórmula menos cultivada, salvo en las traducciones.

Espero que el lector, la lectora, encuentre en estas páginas retazos de una época olvidada que puedan servir para una más correcta interpretación de la historia de la cultura española del siglo XVIII, y en particular de la literatura escrita por mujeres.

España inaugura el siglo XVIII con la experiencia traumática de la Guerra de Sucesión (1700-1714) que siguió a la muerte sin descendencia del melancólico y atrabiliario rey Carlos II, quedando como secuela de la Paz de Utrech (1713) la pérdida del estratégico puerto de Gibraltar y una nueva alianza familiar con Francia. El ascenso al poder de la monarquía borbónica en la figura de Felipe V (1700-1746), casado con la italiana María Luisa de Saboya, se inició con un amplio lavado de la imagen regia para borrar de manera indeleble cualquier signo de la decadencia en la que se había agostado en medio de la impotencia la familia de los Austrias1. Era necesario que, de manera urgente, se sometiera a la sociedad española a un proceso intensivo de rejuvenecimiento que hiciera olvidar las agudas carencias del Imperio en declive, era menester una agresiva cirugía para limpiar los defectos y vicios atávicos, y era precisa una bien madurada estrategia política para construir un nuevo Estado que se pusiera a la hora europea.

No era sencillo, sin embargo, hacer tabla rasa de una estructura social anquilosada, poco dinámica, pero plagada de abundantes intereses creados de distinta índole (estamentales, políticos, económicos, religiosos) muy difíciles de derrumbar. Fue conveniente que la corona se dejara acompañar de un grupo de políticos de nuevo cuño dispuestos a revisar la sociedad desde otras perspectivas. El pensamiento del despotismo ilustrado, que poco a poco fue oxigenando el ideario tradicional asentado en el país, iba a propiciar un amplio movimiento reformista que afectará de manera desigual a los distintos espacios de la sociedad, y que tendrá un ritmo diverso según los asuntos en revisión y las épocas que contemplemos.

El Decreto de Nueva Planta (1705), con el que se ajustaban cuentas con la antigua Corona de Aragón, beligerante en la última guerra civil, con el que perdía bastantes de sus antiguos fueros y privilegios, dio paso a una nueva organización del Estado más centralista, dividido en cuatro ministerios (Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Indias) que se repartían de manera más razonable el gobierno del país. Se mantuvo el Consejo de Castilla como instrumento supremo del gobierno con funciones de tribunal supremo de justicia y de órgano consultivo del rey, entre otras competencias. Se crean las Capitanías Generales, las Audiencias y, posteriormente, las Intendencias (desde 1749) para controlar con eficacia las distintas tierras de España, donde sólo el País Vasco y Navarra se consideraban «provincias exentas» que negociaban directamente sus problemas con la corona. Resultó imprescindible sanear la administración buscando funcionarios más profesionales y eficaces que sirvieran con celo las propuestas reformistas del monarca. Reinando ya Fernando VI (1746-1759), en 1754 se creó el departamento de Hacienda con un intento de ordenar el variopinto mundo de los impuestos tan necesarios para mantener las reformas, el prestigio de la corona, y las guerras que las tensiones con Inglaterra y el mantenimiento del lejano imperio exigían. Durante este tiempo el progreso quedó mediatizado por algunas estructuras sociales que tenían difícil renovación.

El proyecto reformista alcanzó su época de máximo esplendor durante el gobierno de Carlos III (1759-1788), casado con María Amalia de Sajonia, que ya había velado sus armas de buen gobernante en Parma y en el reino de Nápoles. Los Intendentes de nuevo cuño, las Sociedades Económicas, y la prensa ilustrada se convirtieron en los principales adalides de la renovación. Fueron promotores de nuevas empresas reformistas en la economía, en la educación, en las costumbres, en la cultura y en la literatura, abriendo caminos que no siempre se consolidaban según sus deseos. También conviene recordar los nombres de algunos de los fieles políticos que hicieron posible esta reforma como Aranda, Olavide, Campomanes, Moñino, Gálvez, Llaguno y Amírola, o Jovellanos y Meléndez Valdés en el campo de la judicatura y de las letras. La intensidad con la que se llevaba el ritmo del cambio inquietó seriamente a los poderes tradicionales, cierta nobleza conservadora, la Iglesia oficial y ciertas órdenes religiosas a quienes la transformación les estaba dejando fuera del juego social, que movieron los ocultos hilos que dieron paso al famoso Motín de Esquilache (1766). Como consecuencia del mismo la corona disolvió al año siguiente la congregación de los jesuitas, cuyos miembros hubieron de ir al exilio. Este comportamiento político demuestra que la Iglesia era un estamento que había perdido sus viejos privilegios, que en el presente estaba controlada, acosada por el regalismo, el jansenismo y el laicismo. Algunas autoridades religiosas colaboraron con el poder. La añeja Inquisición no había desaparecido como organismo represor, pero su actividad era mínima y existía una libertad de expresión que encontraba su límite en el respeto a la corona.

El despotismo ilustrado, aún no siendo un movimiento democrático porque el monarca ostentaba un poder absoluto, actuó con prudencia en el ámbito de las libertades ciudadanas. Se buscaba una sociedad más igualitaria en la que la nobleza, abandonando el ocio atávico y el desinterés por el trabajo mecánico, debería colaborar en la reforma de la patria2. En nombre del progreso social y de la búsqueda de la felicidad ciudadana, se promovieron proyectos urbanísticos en las ciudades y en los pueblos, se arreglaron caminos y se construyeron canales, se levantaron industrias. Más problemas tuvieron los proyectos de reforma agrícola que afectaban a sectores sensibles de la sociedad, la Iglesia y los nobles terratenientes, que exigían un reparto más equitativo de la tierra. La religiosidad popular, defendida por clérigos tradicionalistas y predicadores tridentinos, tampoco había sufrido grandes modificaciones. Muchos seguían fieles a sus devociones, predicaciones cuaresmales, procesiones, milagrerías, y otros ritos que remitían al viejo culto contrarreformista. Esta sensibilidad vivía al margen de las propuestas de los deístas, nuevos erasmistas, jansenistas, que predicaban una religiosidad purificada. También la literatura buscaba nuevos caminos con la vuelta a la estética clásica que pretendía borrar los viejos excesos del lenguaje barroco, y que le confería un sentido utilitario: integrar en el mismo texto el placer de la lectura o de la representación con la enseñanza moral y social que sirviera para orientar la conducta del hombre de bien, para fomentar la reflexión ciudadana. Con todo, las modas literarias del siglo anterior, textos escritos con la libertad expresiva de la estética barroca que los castizos interpretaron como connatural a la idiosincrasia española, fueron muy difíciles de desterrar y existió una recia corriente de literatura barroquista y popular que convivió con las obras escritas según la estética neoclásica.

El gobierno de Carlos IV (1788-1808) nació con la explosión violenta de la Revolución Francesa (1789), que afectó de manera ostensible al gobierno del país. Se impuso la reacción en un intento de minimizar la influencia del ideario revolucionario, trazando un celoso cordón sanitario al libro extranjero, pero controlando igualmente los viejos caminos del pensamiento ilustrado (prensa, Sociedades Económicas, autorizaciones para leer libros prohibidos), reactivando así la censura civil. También la Iglesia volvió a retomar su antiguo puesto en la sociedad, y resurgió con celo renovado la histórica Inquisición, antaño dormida. Aunque no se quebró del todo el ideario reformista y algunos políticos ilustrados incluso retornaron temporalmente al poder, hubo un progreso ostensible de las fuerzas conservadoras y fueron perseguidos algunos de los antiguos promotores de la política reformista (Urquijo, Jovellanos, Meléndez Valdés...).

El cambio de monarquía había acarreado también una profunda transformación en el mundo de las costumbres y en el sistema de relaciones humanas que afectó de manera desigual a los distintos grupos sociales3. Las clases populares se mostraron más reacias a estas novedades, mientras que los miembros de la aristocracia y de la burguesía, no todos, estaban más atentos a los gustos extranjeros que marcaban la moda francesa e italiana, en un momento de apertura ilimitada al exterior. Se renueva el vestuario y los adornos personales. Se valora la sociabilidad que se expresa en las tertulias privadas, en los coliseos, en las reuniones sociales de los jardines de los palacios y en otros espacios públicos de convivencia. Se cambian los bailes tradicionales por otros ritmos extranjeros que han pasado ya por los ámbitos de la modernidad de Roma y, sobre todo, de París.

Los estudiosos de las costumbres del siglo XVIII destacan el progresivo cambio que experimenta la mujer y su mundo a lo largo de la centuria. Con el asentamiento de los Borbones y la apertura a Francia el país vecino se convierte en una referencia obligada en el comportamiento de muchas damas españolas: unas, porque siguen la moda, y costumbres de París; y otras porque, tomando conciencia de su condición femenina, exigen un puesto en la sociedad para colaborar en la transformación de la misma acorde con el ideario reformista.

La estudiosa

Fernández-Quintanilla llegó a afirmar, quizá

exageradamente, que la fémina acabó

convirtiéndose en «un factor

determinante de la estructura social [...]: es la mujer quien va a

ser la reina de la ciudad, la que creará modas y costumbres,

impondrá autores y actrices, protegerá a artistas y

apoyará a toreros y comediantes

»4.

Rompiendo los usos tradicionales, la mujer sale de casa, se integra

en la sociedad y la anima, pasea por El Prado, acude a las

botillerías, se enriquece intelectualmente o se distrae en

las tertulias, participa en las diversiones públicas (toros,

teatro, bailes). Va cambiando paulatinamente la relación

entre los sexos. Se impone la figura del cortejo, como

acompañante inseparable y cortés de la dama, y se

transforman los usos amorosos, según describió Carmen

Martín Gaite5.

Disminuyeron los matrimonios, porque la maternidad se

entendía como un grave inconveniente para una convivencia

más libre. Del cortejo se pasó en ocasiones al

amante, y la abundancia de separaciones le hizo pensar al ministro

Cabarrús en la necesidad de establecer una ley del divorcio.

Esta comunicación más abierta entre los amantes

creó unos lenguajes peculiares en los que hablaban flores,

abanicos, o la simple caída de ojos como signos conocidos.

En resumen, el viejo concepto de recato fue sustituido por el de

«marcialidad», en la que las mujeres adoptaban una

actitud más libre ante el amor, que escandalizaba a

clérigos tridentinos y conservadores6,

o a costumbristas castizos que observaban con enojo estos nuevos

usos como el cordobés Manuel Antonio Ramírez y

Góngora en su libro Óptica del cortejo

(Córdoba, 1774).

Conviene, sin embargo, aclarar enseguida que estos comportamientos, como es obvio, eran más fáciles de encontrar entre cierta gente de nobleza, o entre nuevos burgueses adinerados que la imitaban miméticamente, en su deseo de ascensión social. Quedan fuera de estos usos la gran masa de mujeres de las clases populares, cuya evolución social se hace dentro de otras coordenadas menos espectaculares, y también entre algunos miembros de la aristocracia que se mantendrán más apegados a la tradición o, por el contrario, abiertos a un ideal ilustrado que, sin embargo, ponía en entredicho estas nuevas costumbres sociales, pagadas de un exceso de frivolidad.

En este mismo contexto de remoción de ideas y de costumbres hemos de presentar la nueva situación de la mujer. El desprecio tradicional de la condición femenina venía recluyéndola en lo que se consideraban las tareas propias de su sexo: atender al marido, criar los hijos, llevar la economía doméstica, hilar y dirigir a los criados7. Recluida en casa, no hacía vida social salvo para ir a las funciones religiosas. También le vedaba la tradición cualquier osadía intelectual, aunque fuera la de simple lectora, so castigo de ser motejada de «bachillera». Bien es cierto que la historia española ofrecía en el pasado gloriosas excepciones de escritoras y lectoras en el ámbito femenino que, con todo, no fueron bagaje suficiente para elevar la condición de la mujer como grupo social.

El siglo XVIII se inicia con un panorama parecido al de la centuria precedente y en algunos aspectos, como veremos, la Ilustración tampoco conseguirá transformaciones radicales. Seguiremos encontrando mujeres ignorantes, analfabetas, al margen del progreso social, que los políticos ilustrados intentaron extender en la sociedad. No es extraño, pues, que doña María Francisca Mincholet, esposa del ilustre retórico y académico don Ignacio de Luzán, no supiera leer ni escribir. Podríamos añadir otros muchos ejemplos de deficiencias educativas femeninas y de apartamientos de la sociedad impropios de la centuria ilustrada y de sus proyectos.

La educación fue, justamente, una de las mayores preocupaciones de los políticos ilustrados defendiendo que era el sistema más conveniente para transformar la sociedad. Por ese motivo hallamos una amplia legislación y numerosos proyectos educacionales a lo largo del siglo, no siempre coronados con el éxito8. Sin embargo, la formación de la mujer sufría unas deficiencias ya endémicas y que difícilmente se superarán en el Setecientos. Para la clase elevada, aristócratas y burguesas, no existían centros de estudios específicos aunque hubo varios proyectos que aclararán lo problemático de la situación. Parece que era relativamente frecuente que las niñas estudiaran las cosas más elementales de la mano de un tutor que servía a la familia. Otras veces acudían a algún colegio extranjero, en medio de la desconfianza paterna por el alejamiento a tan corta edad, o se apuntaban a los estudios informales que ofertaban algunas congregaciones religiosas en sus conventos, en un ambiente más propio para seguir en religión, como ocurría en muchas ocasiones9, que para alcanzar una enseñanza de calidad. Las monjas carecían de la formación y de la habilidad suficiente para educar adecuadamente a aquellas jóvenes que acabarían siendo esposas de personas principales en la política o en la sociedad, y en los usos sociales de su clase. Hasta la enseñanza de la religión estaba marcada por los excesos de la beatería monjil. Estas limitaciones en la formación de la mujer no favorecían el progreso de las Luces: Una mujer bien educada podrá reverter sus buenas maneras en la formación de sus hijos y en adquirir una aptitud positiva ante el estudio que le llevara a exigir a su descendencia esa formación, e incluso preocuparse por la educación de sus servidores. El noble ignorante conviviría muy mal con una esposa formada, y esto le arrastraría a no descuidar su educación.

Las mujeres de las clases bajas se vieron favorecidas por las casas de enseñanza para niñas que estableció Carlos III en 1768 con parte de los bienes requisados a los jesuitas expulsos, complementada por la acción de la Iglesia que también creó otros centros bajo su jurisdicción valorando sus principios morales y la estructura tradicional de la sociedad. Se inicia en la formación profesional como camino para abrirse al mundo laboral, sobre todo desde que el ministro Pedro Rodríguez Campomanes lo promoviera con su Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774), donde leemos:

|

El sexo más débil de los dos, en que están divididos los mortales, se halla en lastimosa ociosidad. Toca pues a una policía bien ordenada aprovecharse de estas varias clases. Con este principal objeto se formaron las sociedades; e inutiliza su institución en gran parte cualquier descuido en la reunión de la industria común de hombres y de mujeres10. |

Las mujeres de las clases populares salieron beneficiadas en algunos de los proyectos que fueron promovidos por las Sociedades Económicas, particularmente escuelas de tejidos y bordados11. De esta propuesta nace su integración como operarias de las incipientes industrias textiles, y las encopetadas damas vigilando su formación para promover «la sólida enseñanza» que demandaban las autoridades. Pero también se abre a la cultura y a la ciencia. Y el afán de saber se hace más evidente entre las mujeres. Sin embargo, la política educativa de los gobernantes ilustrados, como señala Domínguez Ortiz, fue poco relevante en lo que se refiere a la enseñanza primaria, popular. Las niñas apenas si recibían una educación religiosa y manual (de labores), sin llegar a un aprendizaje más serio de la lectura que disipara las tinieblas del analfabetismo. Las damas de clases más elevadas tenían más posibilidades y más medios, entre escuelas privadas y preceptores, pero no siempre con los resultados apetecidos, según se dijo. El éxito del internacionalmente reconocido Real Seminario como centro de educación para jóvenes que promovió la Sociedad Bascongada de los Amigos del País en Vergara (1775-1808), animó a sus socios a organizar un centro femenino. Fue el fabulista Samaniego quien se encargó de promover en la corte la fundación de un «Seminario o casa de educación para señoritas» que se iba a establecer en Vitoria en 1785, pero que acabó en fracaso, tal como explicaremos.

A pesar de que los

varios censos de población que se hicieron a lo largo del

siglo nos permiten conocer con bastante exactitud la

situación demográfica de las mujeres en continuo

ascenso, su control de la mortalidad por parto, el crecimiento de

su dedicación laboral, la mejora de las condiciones

materiales en que desarrolla su existencia12,

no disponemos de datos tan fidedignos sobre su

alfabetización13.

Todos los esfuerzos que hicieron las autoridades ilustradas, y en

particular la Sociedades Económicas, en la promoción

de la enseñanza debieron tener un efecto gratamente positivo

en el número de gente capaz de leer, aunque fuera de manera

elemental. El nivel de alfabetización rural sería

más bajo que el urbano, ya que en la ciudad los niños

contaban con más medios, aunque algunas zonas campesinas

estaban bien organizadas educativamente. La lectura y escritura

estarían reservadas, como antaño, a los grupos ya

conocidos de clérigos, militares, funcionarios y dirigentes.

Viñao sostiene con contundencia que «para el campo, las provincias y localidades aisladas

del tráfico comercial, y el sexo femenino en general, no

existieron ni Ilustración ni Luces

»14.

Otros estudiosos se han encargado de investigar otros aspectos sociológicos que afectan de manera positiva a la mujer en esta centuria, pero que nosotros no podemos entrar a analizar. A pesar de todas estas limitaciones, los historiadores de la cultura, y críticos literarios han mostrado, dentro de una variedad de matices personales, una opinión favorable sobre su integración social15. Hasta una feminista histórica como Margarita Nelken observó con simpatía y cariño esta transformación del mundo de la mujer16, que algunas feministas actuales, más radicales, han valorado como insuficiente porque sigue desempeñando idénticos roles17. Este progreso está ligado, como cabe suponer, al asentamiento del ideario ilustrado, y podemos afirmar que fue una de sus conquistas más brillantes. Por ese motivo conviene señalar que esta transformación social sufre los mismos avatares que el pensamiento ilustrado y que alcanza sus momentos de máximo esplendor en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, coincidiendo con el reinado de Carlos III. Decrece, por el contrario, cuando acceden al poder políticos más conservadores, después de la experiencia traumática de la Revolución Francesa (1789).

Para enriquecer el debate histórico sobre este asunto me propongo completar este panorama general con el estudio diacrónico de los ensayos sobre el tema femenino que dan sustento ideológico a la acción política sobre la mujer. Completaré esto con aportaciones personales sobre la actuación de las Sociedades Económicas sobre este tema, describiendo, a modo de ejemplo, los trabajos de la Matritense y de la Bascongada.

Aparentemente se produce, pues, a lo largo del Setecientos una sustantiva transformación del mundo femenino. Más allá de la dama adorno de salón u oscuro objeto del deseo, importaba la presencia de la mujer que quería cobrar conciencia de su estado y, superando las vanas superficialidades, buscaba desempeñar en la sociedad un papel digno, situación de la que hasta el presente nunca había disfrutado. Este objetivo se consigue, sin embargo, en medio de intensas polémicas18 y, en algunas ocasiones, con el apoyo decidido del poder político.

El primer episodio destacable en este proceso de promoción de la mujer se debe a la pluma moderadamente reformista del padre Feijoo, renovador general de las conciencias durante el reinado de Felipe V. En el tomo primero del Teatro crítico, publicado en 1726, hallamos el Discurso XVI titulado «Defensa las mujeres», en el que el fraile benedictino pretende deshacer los errores comunes en torno a la cuestión femenina19. Con valentía asevera:

|

En grave empeño me pongo. No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda. Defender a todas las mujeres, viene a ser lo mismo, que ofender a casi todos los hombres: pues raro hay, que no se interese en la precedencia de su sexo con desestimación del otro. A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las mujeres, que apenas admite en ellas cosa buena. En lo moral las llena de defectos, y en lo físico de imperfecciones. Pero donde más fuerza hace es en la limitación de sus entendimientos. Por esta razón, después de defenderlas con alguna brevedad sobre otros capítulos, discurriré más largamente sobre su aptitud para todo género de ciencias y conocimientos sublimes20. |

Sabía Feijoo que entraba en un terreno resbaladizo, de actualidad, y en el que se iba a ganar la enemiga de sus compañeros los varones. Pero necesitaba, siguiendo su habitual comportamiento, diluir las interpretaciones erróneas sobre el tema de la mujer. Apoya sus reflexiones en su habitual erudición libresca, más que en un conocimiento directo de los problemas que no facilitaba su vida retirada en el claustro. Comienza por señalar que son los hombres mujeriegos, hecho que ejemplifica en Eurípides y Boccaccio, quienes dirigen críticas más acerbas contra el bello sexo. Entiende que en esta actitud manifiestan los varones una grave hipocresía, o que acaso su comportamiento sea la inevitable reacción que provoca en sus conciencias la presencia de la mujer honrada. El benedictino se ve obligado a confesar que, por lo general, ellas son más virtuosas que los varones.

Describe Feijoo, tras rechazar el conocido aserto de Aristóteles de la mujer como «animal imperfecto», las cualidades femeninas:

|

[...] por tres prendas que hacen notoria ventaja a las mujeres, parece se debe la preferencia de los hombres: robustez, constancia y prudencia. Pero aun concedidas por las mujeres estas ventajas, pueden pretender el empate, señalando otras tres prendas en que exceden ellas: hermosura, docilidad y sencillez21. |

En torno a estas

virtudes particulares esboza el clérigo gallego su discurso

en el que contrasta el comportamiento de ambos sexos, manifestando

en todas ellas las mujeres una superioridad clara. Sólo

concede a los hombres unas mejores condiciones para la vida

pública (política y gobierno), aunque recuerda que la

historia nos proporciona, desde la Antigüedad, ilustres

ejemplos de señoras «que se

distinguieron de modo sobresaliente en el ejercicio de virtudes

juzgadas de tipo varonil

».

Se enfrenta, luego, Feijoo al problema que más disensiones había provocado desde el Renacimiento: la capacidad intelectual de la mujer. Sostiene con lucidez:

|

Llegamos ya al batidero mayor, que es la cuestión del entendimiento, en la cual yo confieso, que si no me vale la razón no tengo mucho recurso a la autoridad; porque los autores que tocan esta materia (salvo uno u otro muy raro) están tan a favor de la opinión del vulgo, que casi uniformes hablan del entendimiento de las mujeres con desprecio22. |

El resto del discurso se aplica a proponer las razones que la erudición le prestaba para defender las capacidades intelectuales de las damas.

Casi siempre, las

limitaciones que observa en la mujer se deben no a la naturaleza

sino, sigue afirmando el benedictino, «a

la diferencia de aplicación y uso del talento

».

Por lo tanto, una formación adecuada otorgaría al

sexo femenino las mismas competencias y habilidades que

desempeñaba el masculino: «Baste

saber que casi todas las mujeres que se han dedicado a las letras

lograron en ellas considerables ventajas, siendo así que

entre los hombres, apenas de cientos que siguen los estudios, salen

dos o cuatro verdaderamente sabios

»23.

Incluso la tiene por superior en el conocimiento de las cosas

sensibles, aunque inferior en el campo de las ideas abstractas y

teóricas, a excepción de las sutilezas del amor, ya

que en esto «dejan muy atrás al

hombre más discreto

». Todos los argumentos

(filosóficos, teológicos, sociales,

fisiológicos) le parecen insuficientes para que quede claro

que «mi voto, pues, es que no hay

desigualdad en las capacidades de uno y otro sexo

».

El pensamiento

feijoniano sobre la mujer resulta muy progresista por la defensa

sin prejuicios que se hace de la condición femenina contra

opiniones usuales en su época. Dentro de esta

dimensión histórica, más que desde los avances

del feminismo actual, es donde encuentra su verdadera

justificación. Conviene, sin embargo, recordar que, al igual

que en otros ámbitos ideológicos, el discurso de

Feijoo tiene las limitaciones que le imponen la fe y las creencias

comunes de la Iglesia. Por eso, apoyado en las Escrituras, defiende

que la mujer debe vivir sometida al hombre, porque «desde el principio le diese Dios superioridad

gubernativa de la mujer

». Tal situación se

manifiesta de una manera más evidente en el ámbito

del matrimonio, donde defiende la integridad del mismo bajo la

autoridad del esposo.

El estudio del

padre Feijoo ofrece, además, multitud de referencias

sociales y costumbristas sobre la vida femenina que tienen un

indudable valor sociológico24.

El discurso sobre la mujer fue una aportación muy provechosa

para la causa femenina, según recuerda María del

Pilar Oñate en su libro El feminismo en la literatura

española25,

o el documentado texto de Mónica Bolufer en Mujeres e

Ilustración, quien asegura que «al afirmar no sólo la igualdad de las mujeres

sino también su deseo de deducirla a partir de la

razón, Feijoo enlazaba con la corriente europea que se ha

venido en llamar el feminismo racionalista

»26.

En todo caso no hemos de valorar sólo sus ideas sino que,

como en otras ocasiones, su ensayo se convirtió en un

importante agente de reflexión colectiva. Contra su valiente

defensa de la mujer se alzaron enseguida diversas voces, por

supuesto de varones, enfrentándose a sus criterios o

ahondando en ideas similares, aunque podemos afirmar que fue una de

las polémicas con mayor resonancia entre las muchas que

provocó el Teatro crítico envueltas, a

veces, en los atrevimientos que permitían el anonimato o los

seudónimos27.

A favor de las

tesis feijonianas escribieron: el padre Martín Sarmiento;

Ricardo Basco y Flancas, probable anagrama, con su

Apoyo a la defensa de las mujeres (Madrid, 1727) quien

insiste en la valoración de la inteligencia femenina

confirmándola con una lista de escritoras antiguas y

modernas; Miguel Juan Martínez Salafranca con su ensayo

Desagravios de la mujer ofendida (1727), quien emplea

palabras muy juiciosas ya originales ya de fuentes solventes en

defensa de la capacidad intelectual de las damas, cuyas diferencias

provienen en todo caso de la diversa educación de ambos

sexos28,

mientras que asegura que si las mujeres asistieran a la escuela

tendrían las mismas habilidades que los varones;

Tiburcio Cascajales, en realidad el canónigo de

Málaga Cristóbal Medina Conde, autor de una agresiva

Carta que graciosamente concluye con «todo es arre y más arre, sin cesar el arreo,

usurpándoles cuanto tienen las mujeres, hasta raerlas el

entendimiento, sin advertir que tal vez la astucia de las mujeres

ha levantado muchos hombres del polvo de la tierra y

puéstolos en el cuerno de la luna

»29;

o el anónimo Papel de Marica la tonta en defensa de su

sexo y respuesta al escrito por don Laurencio Manco de

Olivares (Madrid, 1727), folleto que sería recogido por

la Inquisición.

En contra de las propuestas de Feijoo hallamos las reflexiones, entre otros, de Salvador José Mañer, del padre Francisco de Soto y Marne el cual quiso desautorizarle revelando las fuentes feijonianas30, del jesuita Agustín de Castejón, que observa preocupado cómo esta elevación de la mujer puede llevarle a la vanagloria o a la rebeldía social, o de Laurencio Manco de Olivares, seudónimo sin descifrar, en Contradefensa crítica a favor de los hombres (1726), confeso antifeminista de vena quevediana, donde afirma:

|

Hablando a este intento una discreta pluma, dijo que las mujeres eran hechas para estar en casa, y no vagueando; que el andar por las calles mueve, tal vez, al que las ve, si son feas, a desprecio; si hermosas, a concupiscencia. En sus casas pueden entretenerse en algo; fuera no sirven sino de impedir. Cuando no pierden en ellas por el desear, pierden por ser deseadas. Verdaderamente las mujeres hoy sólo son salsa del gusto, pollas comederas, rabanitos de mayo y perros de falda. Todas gustan de ser mozas, y no parecer talludas; y el llamarlas mozas o niñas es tañerlas una almendrada31. |

Desprecia la

capacidad intelectual de las damas, ya que supone que la mayor

parte tiene otras inquietudes ajenas a la de su formación:

«Si tienen igualdad en la inteligencia

para aprender y discurrir en todas ciencias, ¿cómo no

usan del estudio? Pues infinitas, o bien por estar colmadas de

riquezas, o por ser dueñas absolutas de su casa,

están excluidas del corto lugar que pudieran atribuir en su

abono; y no obstante esto, vemos que ninguna penetra los umbrales

de la elocuencia, siendo tanta la curiosidad suya, que sólo

se puede atribuir a falta de aptitud

»32.

Ni tan siquiera son capaces de llevar a cabo el esfuerzo que exige

el estudio. El hombre está por encima de la mujer y no debe

contar con ella, ni pedirle consejo. Y cierra su discurso con un

«que a mí sólo me basta

acordarme que nacía de mujeres para aborrecer la

vida

», un alegato de machista inmisericorde que lo

convierte, según sugiere Oñate, en el verdadero

«caudillo antifeminista».

En el folleto Estrado crítico en defensa de las mujeres (1727), escrito por el vecino de la corte Juan Antonio Santarelli, se simula una tertulia en el estrado de su casa a la que concurren varias señoras. El tema de conversación es el conocido ensayo de Feijoo en defensa de las mujeres. Aparentemente las opiniones de las tertulianas están encontradas, pero el autor se inclina pronto a llevar la contraria al escritor benedictino, relacionando sus juicios con el veneno de la víbora entre flores o el alacrán, que matan deleitando. Se propone ser la triaca que neutralice las malas ideas del benedictino, cosa que en ningún momento consigue, perdida su reflexión en un lenguaje en exceso castizo y banal. Así, el Ama contradice las generosas propuestas del Teatro crítico con vulgaridades:

|

Ahora digo que no me volverá a engañar ninguno de estos de la culta latiniparla, porque, hija, yo mujer soy y no he leído historias, pero no me había de contradecir con esa facilidad: buen provecho les hagan a los hombres estos estudios, que si después de tanto trabajo como pasan, aprenden tan poco, más contenta estoy con sólo saber ordenar la ropa blanca33. |

Las leyes de convivencia con las que se guía la sociedad están hechas para favorecer a las mujeres, por lo tanto es justo que se desprecie la propuesta reformista. El despejo mental de algunas féminas no era aval suficiente para sostener que todas «son iguales en entendimiento a los hombres», manteniendo por el contrario que la capacidad intelectual del varón parece superior. Sin mayores precisiones Santarelli desprecia otras propuestas del discurso reformista de Feijoo. No mejores opiniones mantiene el licenciado Alberto Antonio Soler, clérigo, antiguo miembro del claustro salmantino y en la actualidad abogado de los Reales Consejos, en su libro Teatro crítico particular para destierro de errores universales (Madrid, 1734). El estilo barroco de su prosa desgrana en esta ocasión ideas conservadoras sobre la cuestión femenina, pero dichas con un discurso bien informado en clave de moral. Se centra básicamente en el tema de la liviandad del sexo femenino, contradiciendo la propuesta de Feijoo en este punto.

El libro de

Oñate menciona más adelante un folleto anónimo

que intentó acercar ambas posturas tan radicalmente

enfrentadas que lleva por título La razón con

desinterés fundada y la verdad cortesanamente vestida,

unión y concordia de opiniones en contra y a favor de las

mujeres, publicado en fecha desconocida. Ya en la Dedicatoria

se manifiesta esta actitud de concordia solicitando que

«amparéis a las mujeres como

vuestro sexo y más devoto para que, con el conocimiento de

sus defectos, corrijan en adelante sus excesos; que asistáis

a los hombres para que, procurando en todo vuestro agrado, logren

en sus obligaciones el acierto

»34.

La polémica nacida con el discurso de Feijoo, y combatida

por Manco de Olivares y sus huestes antifeministas, acaba con estos

ensayos.

Pero el progreso del ideario ilustrado haría pervivir la controversia en torno a la mujer, acercándose o alejándose de los postulados del padre Feijoo, a lo largo del siglo, mientras se enriquecía con matices novedosos y se ajustaba a una realidad del mundo femenino en continua transformación. Y en esta polémica existieron furibundos antifeministas, y también defensores graciosos de la causa femenina. Los nuevos usos sociales trajeron mayores libertades a la mujer. Pero también cometió determinados abusos que fueron motivo de críticas y censuras, no sólo de los moralistas tradicionales, que cumplían su misión clerical realizándolas, sino también en la pluma de los reformistas que observaron ciertas desviaciones impropias y opuestas a la política oficial: cortejos escandalosos, modas excesivas que degeneraron en lujos y gastos por encima de lo razonable, ociosidad, bachillerías superficiales de eruditas a la violeta, similares a las de los varones que pintara Cadalso. Las clases bajas se burlaban de las vanas petimetras y de las costumbres a la moda francesa, como reflejaban en sus versos los poetas populares o los sainetes casticistas de Ramón de la Cruz, defensor de las esencias hispanas, siendo una rareza la comunidad utópica que retratara en el intermedio La república de las mujeres (1772)35. Los reformistas, con motivos más fundados, observaban estos abusos con sincera preocupación, pues las novedades degeneraban en situaciones que no congeniaban ni con el buen gusto, ni con el sentir del hombre de bien. Desde época temprana los políticos ilustrados adoptaron una actitud vigilante para evitar estas desviaciones. Creo que no debemos entender este comportamiento como prejuicio antifeminista. Está lejos el espíritu misógino de Quevedo, salvo casos aislados y poco significativos. La crítica se realiza indistintamente contra los hombres y las mujeres que cometieron tales excesos, y no tiene por eso un sentido sexista.

Destacó en

esta empresa el escritor José Clavijo y Fajardo, periodista

canario próximo al poder, con varios folletos publicados en

1755. En El Tribunal de las damas declamaba, según

señala el censor en el pórtico, «contra los perjudiciales desórdenes y

escándalos de las modas y profanidades de las señoras

mujeres

»36.

En él se instruye un juicio a la moda, dirigido por el

fiscal la Honestidad y en el que expone sus quejas la Modestia, que

en un principio se creía fruto de la novedad y del buen

parecer y que, a la postre, ha resultado ser hija de la obscenidad

y del descaro. Sigue en esto los criterios del censor que aseguraba

que «ninguna de estas modas las usan para

adorno honesto de las cabezas, sino por adorno provocativo y

escandaloso

». El de Teguise adoptaba una actitud

irónica y burlesca. Se criticaban las femeniles modas en

adornos de la cabeza (lazos, plumas, sombreros, piochas,

jardineras, herraduras, navíos, abanicos) y muy

especialmente a los varones por el uso de los calzones, a causa de

lo mismo la «superioridad podrá

vivir celosa viéndose apoderados de la parte de vestido que

más indica su sexo

», y, por lo tanto, dispuso se

les ordenara «que las mujeres se

contenten con sus guardapiés, basquinas, briales, sayas,

zagalejos, dejando a los hombres en la pacífica

indispensable posesión de sus únicos

calzones

»37.

Petimetras y

petimetres modernos quedan igualmente ridiculizados en la

Pragmática del celo y desagravio de las

damas38,

que sigue el modelo formal de las usadas en el siglo anterior,

dedicado «A las juiciosas discretas damas

españolas». Desmiente que en el folleto anterior

estuviera escrito contra las mujeres como habían supuesto

algunos, lo cual era incierto ya que «sólo tuvo por

objeto advertir a algunas, aunque pocas, damas

españolas». También el censor se hacía

eco de esta inadecuada interpretación y arremetía con

dureza contra los petimetres, «que son unos hombres que no

tienen otros caudales que las malas costumbres y el

escándalo». El fiscal, la Honestidad, es requerido por

el Celo y por el Pundonor, los cuales se quejan de los antojos de

los petimetres que imitan las modas extranjeras en el vestuario. Y

el fiscal advierte: «que se ha

introducido en el país una extranjera llamada Moda, cuyos

padres, aunque al principio se creyó ser el Bien Parecer y

la Novedad, naturales de todo el mundo, se han descubierto que son

la Obscenidad y el Descaro, oriundos del

infierno

»39.

Clavijo quiere dejar bien claro que no busca ofender a las damas

sino a aquéllas y aquéllos, indistintamente, ya que

por su manera de proceder van «haciendo

ídolo al vestido, ocupación seria al peinado,

consulta al espejo, estudio la imitación, regla el gusto,

mérito la invención, gala la extrañeza y

timbre el blasón de petimetre

»40.

Censura las modas extrañas en el uso de los calzones, los

adornos de la cabeza, los abanicos. Hombre y mujer quedan

así igualados en vicios y desórdenes.

Mayor

crédito alcanzan las opiniones de Clavijo en el

periódico El Pensador41,

aparecido en Madrid entre 1762-1767, en un momento en el que el

escritor canario gozaba de protección cortesana,

especialmente del ministro Grimaldi, y que por lo tanto reflejaba,

en términos generales, el pensamiento oficial. El semanario,

que consiguió un considerable número de lectores,

adelanta en la introducción que estaba dirigido a cualquier

público. Pero ya en la segunda entrega encontramos una

«Carta del Pensador a las damas sobre su

instrucción» que nos permite sospechar que su

principal destinatario iba a ser la mujer, a quien denomina en este

capítulo «la amable, la piadosa y

la más bella mitad del género

humano

»42.

Desde el principio se cura en salud advirtiendo que siempre que

hable de defectos femeninos se referirá a personas concretas

y no al grupo social, mientras que confiesa cordialmente,

después de lo que ha sucedido con los anteriores escritos,

«que el pensador venera y estima a las

damas como es justo

». La revisión que hace de sus

costumbres parece alejarse de esa promesa inicial, ya que recrimina

algunos defectos más groseros de los distintos grupos de

mujeres (las modas ridículas en el vestuario, el cultivo

excesivo de la belleza, la banalidad en los comportamientos),

pidiéndoles por el contrario una educación ajustada,

«virtud y discreción», con el convencimiento de

que los hombres adoptarán con ellas un comportamiento

diferente. Dando cumplimento a su promesa, más adelante

vuelve a insistir sobre este mismo asunto en el Pensamiento VIII en

una «Carta de una señorita sobre su

educación», recurso retórico que emplea el

autor para describir en clave de humor los usos habituales que

deben soportar las niñas y jóvenes de la

aristocracia, que la propia escribiente corrige teniendo en cuenta

las propuestas del Pensador en el discurso citado. Le aconseja que

busque bienes más perdurables y sensatos:

|

Todos los objetos han cambiado para mí de color y de precio. El aire de taco conozco que no es otra cosa que desenfreno y desenvoltura. La modestia, que miraba como encogimiento servil y como una timidez vergonzosa, se me presenta como la virtud más estimable y digna en una dama. Las modas que eran antes todo mi cuidado y todo mi estudio, me sirven hoy de sujeción penosa y dura, aunque precisa para no hacerme ridícula en el trato de las gentes; y los lisonjeros que eran toda mi delicia son los objetos más aborrecibles que conozco43. |

Y advierte a las

de su sexo: «a las damas satisfechas y

engreídas con sus faldas, su nobleza, riqueza o hermosura,

que si no tienen mejores títulos por donde exigir los

respetos y las complacencias de los hombres, perderán el

pleito

». Una segunda carta, enviada por un noble que

expresa su intención de corregirse, matiza algunos aspectos

del comportamiento de los de su clase social.

Si el periodista

insiste tanto en la educación de la mujer, se debe a la

importancia que ella ha ido tomando en la sociedad actual:

«Las mujeres son las que ordinariamente

pulen los estados, amando la discreción, o los corrompen con

su mal gusto

», afirma con rotundidad. Por eso, les

aconseja que aprecien más la virtud, la discreción,

la instrucción, que la hermosura. Con juicio certero y

valiente señala que la culpa de la insuficiencia de la

formación femenina es del hombre: del padre que no educa a

la niña, del marido que la utiliza para lucirse, del cortejo

que cultiva la banalidad, y de los hombres, en general, que miran

«la virtud, la decencia, la

discreción y el pudor como trastos inútiles,

enfadosos y tan antiguos como el Cid

». Contra la moda del

cortejo desgrana agrias palabras, dichas sin reservas, ya que es

«enemiga de las buenas costumbres, a

quien dan acogida ciertas gentes de humor extravagante y

caprichoso, por no decir depravado

»44.

No discrimina en la censura ni al varón cortejador, ni a la

«dama cortejo», porque ambos adoptan una conducta

impropia:

|

Un caballero para ser cortejo liso y abonado no necesita hacer pruebas de discreción, de gracias, ni de juicio. Antes bien un hombre iniciado de loco, con sus ciertos ribetes de calavera, ignorante y presumido es el más propio y solicitado para cortejo. Tampoco la dama tiene obligación de estar contenta con las gracias y habilidades de su caballero, caso que las tuviese. Todo esto le es muy indiferente. Lo que la hace estar alegre y risueña es que las gentes ven que es mujer de mérito y de importancia porque tiene cortejo45. |

Las jóvenes que siguen esta moda se enorgullecen de haber cazado a un buen cortejo (rico, guapo, petimetre, de buena familia), que autoriza a participar «en las guerras civiles entre las damas».

Reprueba la vida

ociosa de algunas señoras, preocupadas sólo de

chocolates, aseos, modas y «reglas de conservar la

belleza», paseos, bailes, siestas, teatros, juegos, y no de

atender sus verdaderas obligaciones46.

Indaga sobre las causas de estos vicios, que no nacen de su

naturaleza interior, sino que son provocados por un rosario de

motivos diversos (la educación de los padres, un marido poco

cuerdo, madres mal formadas, las impropias costumbres sociales) que

aminoran su culpabilidad47.

A lo largo de varios capítulos imparte acertados consejos

sobre el matrimonio48.

Con vocación de pintor costumbrista describe los usos sobre

los preparativos y la ceremonia nupcial, donde los invitados

«comen, beben, diviértense, dicen

a la novia media docena de indecencias, con que pueden hacerla

salir los colores a la cara y luego se retiran muy contentos, no

del festejo, sino de que llevan motivo de

criticar

»49,

mientras se ve obligado a censurar los gastos excesivos que

conlleva. Aconseja a la joven casada para que no cometa los

habituales errores propios de la inexperiencia: será mujer

prudente y amiga del esposo, guardará la intimidad en los

comportamientos externos, no se dejará llevar en el amor

«con aquella ridícula

pasión, que debe su existencia a las novelas y sólo

reside en los teatros cómicos

»50;

controlará las amistades femeninas, que serán pocas y

recomendables; no abandonará la instrucción, lo cual

le servirá de apoyo cuando haya perdido la juvenil belleza,

pero que en todo caso es un adorno más recomendable que la

pasión por los afeites; con los criados tendrá un

comportamiento respetuoso, más de dueña amable que de

tirana; controlará la economía familiar para que no

se gaste más de lo debido, y la ostentación y el lujo

desbaraten la administración. Insiste, sobre todo, en la

necesidad que tiene la mujer de la instrucción, de la

lectura, de la formación personal, que le ayudará a

liberarse de la tiranía de la belleza y a superar su soledad

cuando sea mayor.

Entre ironías críticas, cartas y retazos costumbristas, Clavijo y Fajardo ha sentado las bases sobre la educación de la mujer y, a la vez, ha puesto el dedo acusador sobre los defectos comunes de las damas, realizado esto con aparente moderación. Dado que este periódico, de tono ensayístico, tuvo una amplia audiencia, hemos de suponer que sus ideas calaron poco a poco en la sociedad española, y que fueron motivo de meditación entre las damas que mostraban mayores inquietudes. También tuvo cumplida respuesta en algunos periódicos de tendencia conservadora, aunque no era éste el tema que más interesaba a los partidarios de lo antiguo como los periodistas Nipho (Correo General, El Pensador Cristiano, Diario Extranjero), Romea y Tapia (El Escritor sin Título) y compañía, mientras que los moralistas, sí que convirtieron tales novedades en motivo de severa censura moral.

La respuesta

más curiosa la encontramos en la pluma de Beatriz

Cienfuegos, escritora natural de Cádiz, quien

contestó a las afirmaciones de Clavijo en el

periódico La Pensadora Gaditana. Durante mucho

tiempo se había creído que se trataba de un

seudónimo con el que se pretendía dar respuesta a las

ideas vertidas por el ensayista canario en sus escritos, e incluso

Cotarelo aventuraba la opinión de que se trataba de un

religioso. Tampoco la crítica actual acaba de ponerse de

acuerdo sobre su personalidad51,

aunque no cabe duda de que estamos ante un personaje real, por mas

que no se hayan encontrado todavía documentos que lo

certifiquen52.

Los datos internos permiten afirmar que se trata de «una mujer soltera, de unos treinta años, de

familia montañesa, pero que se declara gaditana; sus padres

la han educado y ha tenido profesores; conoce el latín y el

griego, sabe filosofía y tiene una amplia cultura

humanista

»53.

Los cuatro volúmenes del semanario fueron publicados en

Cádiz, Imp. Real de la Marina,

entre 1763 y 1764. Se reeditó en Madrid en las mismas fechas

en los talleres de Francisco Javier García, y tuvo una

tercera edición en Cádiz en la imprenta de Manuel

Ximénez Carreño en 178654.

Recientemente la profesora Cinta Canterla ha editado una completa

antología del mismo55.

Estamos ante los

inicios del periodismo femenino en España. Los 52

pensamientos, divididos en cuatro tomos, se publicaron en entregas

semanales. Según el anuncio que la Gaceta de Madrid

hizo al aparecer la impresión madrileña la presenta

del siguiente modo: «La Pensadora Gaditana.

Pensamientos sobre el Pensador de Madrid y en defensa de las

señoras mujeres»56.

Pronto la autora se desmarcó de esta apreciación, si

no se trata de una añagaza nueva de su discurso, en una nota

suelta incluida en una de las separatas: «ésta es una impostura que me suponen, pues como

saben todos, de nada estoy más lejos que de impugnarle, ni

de discurrir sobre lo que tiene escrito: venero su opinión y

crítica como las más juiciosa

». No

sólo pretendía aclarar la periodista gaditana que no

estaba en contra de Clavijo, por otra parte protegido de la corte,

sino que necesitaba precisar que sus apreciaciones también

estaban en la misma honda del pensamiento ilustrado, por más

que pudieran mantener algunas diferencias, de mayor o menor calado,

en la interpretación de los problemas sociales y

morales.

Beatriz Cienfuegos ofrece en su semanario un repertorio general de asuntos para la reforma de la sociedad gaditana de su tiempo en clave progresista. Por sus páginas desfilan temas como las costumbres sociales, las fiestas populares de san Juan y san Pedro, la educación de los hijos, la corrección de los jóvenes, la toma de estado, las malas suegras y malos yernos, la elección de amigos, el hombre de bien, las diversiones en el campo, las procesiones de Semana Santa, la protección de los desvalidos, el amor a la patria, la frivolidad de las clases elevadas, la vida rural, la muerte, la diversión teatral, la lectura, las modas, el espíritu cosmopolita. Dentro de la misma perspectiva hemos de situar las consideraciones que realiza la autora sobre la mujer, las cuales tienen unos caracteres peculiares por proceder de una persona de su mismo sexo. Confiere a su discurso un cierto tono de reivindicación feminista, por lo que asegura en el «Prólogo que sirve de introducción a la obra» que ocupa la primera entrega:

|

Pues no, señoras mías, ya tienen vuestras mercedes quien las vengue; ya sale a campaña una mujer que las desempeñe. Y en fin con pluma y basquiña, con libros y bata se presenta una Pensadora, que tan contenta se halla en el tocador, como en el escritorio; igualmente se pone una cinta, que ojea un libro; y lo que es más, tan fácilmente como murmura de una de sus amigas, cita uno, dos o tres autores latinos, y aun griegos. Ya está de su parte quien piense, y quien manifieste sus pensamientos57. |

El don Quijote

femenino quiere enderezar los entuertos sociales, particularmente

aquellos en los que la mujer haya sido menospreciada o gravemente

vilipendiada por motivos de sexo. Asume, con conciencia de

género, un nuevo rol que la sociedad veda «a las

pobrecitas mujeres» que se han visto obligadas a

desempeñar su vacío papel de damas, de simple objeto

social. A pesar de que reconoce que teóricamente parece que

la sociedad moderna otorga a la mujer los mismos derechos que a los

varones, asegura con contundencia que no sucede así en la

vida cotidiana: «Nos conceden los

hombres a las mujeres, y en opinión de muchos como de

gracia, las mismas facultades en el alma para igualarlos y aun

excederlos en el valor, en el entendimiento y en la

prudencia

»58.

Por el contrario, la realidad atestigua que ella disfruta plaza de

ignorante, ya que nunca se le consulta en asuntos serios y

eruditos, y queda convertida sólo en vulgar objeto de

deseo.

La referencia a

El Pensador sigue siendo inevitable como guía que

le sirve para ordenar su materia de reflexión, y así

asegura que «sólo pretendo

desquitarme [de El Pensador] hallando iguales defectos por corregir

en los hombres, sin que por eso olvide los de las mujeres, pues a

todos se dirige la crítica

». Así, constata

que toma la pluma: «no para

contradecirle ni tacharle sus asuntos, sino enseñarle

(siguiendo su idea, guardando sus máximas y aspirando a un

mismo objeto) a criticar defectos sin ofender

privilegios

»59.

La perspectiva femenina dará a la revisión social

unos aires nuevos y la inevitable confirmación de que el

comportamiento de la mujer no difiere en exceso de las costumbres

masculinas. Se trata, pues, de observar en la sociedad gaditana los

defectos masculinos, sin olvidarse de las mujeres, que

«advertidos sus yerros y notadas sus

ridiculeces por otra dama les cause menos sonrojo

», pero

convirtiendo a aquéllos en objetivos prioritarios de la

censura. El análisis de las costumbres sociales confirma que

los varones ofrecen tantos vicios o más que las damas como

demuestra la pintoresca galería de tipos que describe:

abate, petimetre, tapado, cortejo, marido, guapo, padre... La aguda

percepción de La Pensadora, mujer andaluza sabia y

libre, descubre comportamientos masculinos similares a los que

despreciaban los críticos varones en las mujeres: la

afeminación de los hombres, la marcialidad licenciosa

«masculina», las relaciones matrimoniales

inadecuadas60,

la paternidad irresponsable, las amistades impropias, el apego

excesivo a las modas... Al relatar estas situaciones pinta, a

veces, curiosos cuadros de costumbres, ya que este libro, como el

que le sirve de modelo, combina con eficacia la meditación

ensayística y las escenas costumbristas, como observamos en

esta pintura sobre el hombre afeminado («el

hombri-mujer»):

|

Ciertamente que es cosa ridícula oír a estos censores afeminados hacer crítica de un vicio que tan despóticamente los posee: a unos sujetos en quienes es tanto mayor esta falta cuanto más se alejan de aquel último fin para que ocupan la tierra. Las mujeres se adornan, no lo niego; pero es casi indispensable a su estado, a sus esperanzas y muchas veces a su quietud. Pero los hombres, que fueron criados para gobernar los reinos, mandar ejércitos, pisar cátedras, ocupar tribunales, ¿se han de entregar a la delicadeza, al lujo y a la afeminación? ¡Vergüenza grande!61. |

Describe con

ironía la estampa de los afeminados: «No me pondré de propósito a referir el

tiempo que consumen en peinarse, los afeites con que muchos hacen

resplandecer la delicada tez de su rostro, el cuidado de la

blancura de sus manos, ni menos los olores, los moños y

encajes con que acompañan su desfigurada gentileza. Tampoco

contaré los quiebros, los melindres, los suspiros con que se

hacen presentes en las visitas, en las iglesias, en las plazas y en

los paseos

»62.

Ciertamente, no quedan bien parados estos tipos, falsificaciones

del «valiente sexo».

Su estudio resulta

lo suficientemente matizado como para diferenciar entre la

situación social de la mujer en el Cádiz

burgués y liberal con lo que ocurre con el puritanismo de

«las castellanas antiguas» de otros lugares del

país, ajustadas a comportamientos tradicionales. Afirma con

orgullo sobre la identidad de la dama en su ciudad natal:

«¡Qué desairado papel

harán las damas gaditanas en el teatro del mundo, siendo

notorio a todo él que ha llegado a tanto nuestra libertad,

que para contenerla aún no basta con la continua asistencia

de las patrullas, ni la repetición de bandos; y esto en una

ciudad tan culta y tan registrada de todas las

naciones!

»63.

Sabe pintar con acierto los nuevos espacios sociales,

públicos y privados, que la mujer había ido

conquistando, sus novedosos comportamientos éticos que se

traduce en «esa liberalidad de

costumbres, ese trato igualitario y franco con los hombres, esa

cultura y agudeza de la que habla

»64,

libres pero discretas, hábitos que desagradaban a los

sectores conservadores de la ciudad, y por supuesto de otros

lugares de España. Este ambiente de promoción de la

mujer favoreció la aparición de escritoras cuya obra

literaria estudiamos en otras páginas de este

libro65.

Desgrana algunas censuras hacia las burguesas que entretienen su ocio entre la frivolidad y las diversiones sociales, las incultas, las inmorales. Pero, en general manifiesta hacia la mujer una actitud positiva, muy contraria al discurso masculino: culta y leída, responsable, trabajadora, de buen gusto, no frívola... Beatriz Cienfuegos ha dado la vuelta a las censuras sobre la mujer para encarnarlas ahora en los hombres, que han de soportar estas desacostumbradas críticas.

La revisión

de la sociedad gaditana obliga a la autora a adoptar unos

principios éticos, que no tienen sus fuentes en la moral

católica sino que están próximos a los

filósofos modernos, y «a los tantos buenos libros de

Filosofía Moral que hay en nuestro idioma»,

según afirma aunque no cita ninguno. Con todo, no convierte

el ensayo en una simple recopilación de máximas

morales, sino que la autora se acerca también a otros

asuntos muy concretos que superan ese ámbito moralista y que

eran de gran provecho pera la modernización de la urbe:

higiene pública, costumbres, filosofía del lenguaje y

estética, economía doméstica y

sentimental66.

Combina con eficacia las reflexiones con los espacios narrativos

que incluyen pequeños relatos de invención o escenas

de costumbres, estructura formal que reconoce la misma autora:

«Imitan mis reflexiones un

círculo perfecto en sus máximas; y así,

aquellas invenciones que más parecen que me alejan de mi

objeto, la verdad, son las que me conducen más propiamente a

esta misma, sin que las digresiones sean delincuentes

descuidos

»67.

La utilización deja prensa periódica como medio de

comunicación le obligaba a tomar ciertas precauciones que

hicieran la lectura entretenida y amena. El periódico se ha

convertido en un excelente vehículo para revisar el

Cádiz de su tiempo y constatar el litigio entre la sociedad

tradicional y la moderna, siendo en todo caso partidaria de la

«España moderna», aunque no siempre coincide su

pensamiento con el de otros prohombres de la

Ilustración.

Por estas mismas

fechas inició Juan de Flores Valdespino el semanario

titulado Academia de Ociosos con el propósito de

ofrecer a los gaditanos una obra divertida al estilo de las viejas

misceláneas68.

Como tenía que buscar sus propios lectores, en particular en

el ámbito femenino, no es extraño que pusiera algunos

reparos a La Pensadora Gaditana. Ya en el número

primero se incluía una «Carta en la que se refiere

cierta conversación entre una dama literata y un caballero

ignorante», en la que se defiende el acceso de la mujer a la

cultura, con algunos límites como las lenguas

clásicas, que contrasta con el desinterés de muchos

caballeros por la lectura y el estudio, todo ello en la

línea del pensamiento de Beatriz Cienfuegos. Incluso

coinciden en algunos de los textos que aconseja para formarse:

Mariana, Pedro Mexía, Saavedra Fajardo, Antonio

Solís, junto a los modernos Rollin y Feijoo, mientras

rechaza la lectura de comedias y novelas ya que «no pueden suplir la verdad con el falso oropel de lo

verosímil; pues ¿qué diremos, no

componiéndose estas piezas por la mayor parte, sino de

asuntos amatorios, que aunque se expresan con decencia, siempre

excitan o fomentan pasiones peligrosas en nuestras naturalezas por

sí flacas, viciadas y con demasiada propensión al

mal?

»69.

Pronto

entró en litigio con su colega porque seguramente se

disputaban el mismo segmento de lectores, en un tiempo

«en que la Señora Pensadora se

lleva todos los aplausos

», certificando el éxito

de este semanario, según se dice en una carta que escribe un

tal Carlos Rosa de la Zarza, en realidad seudónimo del

propio autor. Por eso acaba mostrando un cierto desprecio hacia

La Pensadora, de quien aconseja irónicamente imitar

el estilo: «En el estilo es en lo que

vuestra Merced ha de poner sumo cuidado, procurando la fluidez y

buena coordinación, imitando si es posible el de la

Señora Pensadora, cuya perfección ha logrado en esta

parte el mayor elogio; bien que no faltan algunos Momos, Zoilos y

Aristarcos que se atreven a roer con atrevido diente, las chinelas

de Venus y el coturno de Homero, si hay coturno fuera de lo

trágico

»70.

Sigue contraponiendo, con tono humorístico, lo que dicen los

dos periódicos en torno a los asuntos sociales frecuentados

por ambos:

|

Mas oiga vuestra merced por última advertencia el consejo más importante que le quiero dar y de intento he reservado hasta el fin, para que se le imprima más: guárdese vuestra merced de decir siquiera una palabra que pueda perjudicar al alto concepto en que todos tenemos a la Señora Pensadora. Una obra tan útil y tan amena no debe tomarse en boca, sino para el elogio; son enemigos de la sociedad y del bien del género humano los que con malicia o por ignorancia miran esta obra con alguna oposición o le contradicen en algún punto. ¿Qué otra cosa es hacer esto, sino poner obstáculos a la reformación del género humano, estorbar el generoso proyecto de desterrar los abusos y corruptelas del siglo? Si se permiten esos malignos impugnadores, resucitará la peste de la marcialidad, la afeminación de los militares, los abusos de las tapadas, los inconvenientes de los viajes a Indias, y en fin los extravagantes romances de los guapos: y esto será la última ruina del respeto a los magistrados, el cuidado de las familias, el valor de los oficiales, el recato de las doncellas y el honor de las casadas. Mire vuestra merced de los bienes que priva, cualquiera que se atreve a poner su sacrílega boca en el cielo, e inmunidad sagrada en esta obra excelente71. |

Pero de manera particular se contrastan las diferencias en torno al tratamiento del tema de la mujer, haciendo mención a algunos de los asuntos publicados por La Pensadora en las últimas entregas:

|

¿Qué tiene que ver la futilidad de los asuntos que vuestra merced se propone, lo insulso y cansado del modo con que los maneja, qué tiene que ver esto con la importancia, donaire y sublimidad de la Pensadora, con lo recóndito de sus observaciones, con lo raro de sus descubrimientos? Señor mío, a vista de este desengaño, enmiéndese para en adelante. En lugar de asuntos frívolos y pesados, elija materias gustosas e interesantes, verbi gratia en lugar de descripciones históricas geográficas, de reflexiones políticas y morales, de discursos filosóficos y otras cosas igualmente insulsas y despreciables, trate del importantísimo punto de la marcialidad, aunque no se entienda bien lo que significa esta voz, intente desterrar, como otro Cervantes los libros de caballerías, los disparatados romances de nuestros Quijotes modernos, hable contra los casados pacientes, contra los puntillos de falso honor, contra la afeminación de los hombres, contra las dos diferencias de tapadas, con manto y con abanico, y otras materias recónditas que, aunque ya se sepan antes de que vuestra merced escriba, aunque después se queden como estaban, no por eso dejará de ser su obra muy peregrina y de suma utilidad, y tanto que cobrará vuestra merced un derecho indisputable a quien nadie le pueda chistar, ni poner el menor reparo. Si vuestra merced así lo ejecuta, yo le prometo de parte del público, que tendrá aceptación su papel, concurriendo no poco a acreditarlo, el alto sufragio de la Señora Pensadora, como se debe esperar en este caso de su noble y benigna dignación72. |

Beatriz Cienfuegos entró en la polémica utilizando igualmente el subterfugio de una carta «Sobre la utilidad que se sigue al público de la lección de papeles que critican los abusos» que apareció en el tomo II a nombre de un «verdaderamente apasionado» de la periodista. A través de ella realiza unas duras descalificaciones de su competidor y tal vez de los lectores de su semanario, hombres aficionados a «lucir en una tertulia con cuatro noticias mercuriales mal digeridas», a quienes adereza palabras tan despectivas como las que encontramos en otros capítulos de su periódico. Le quitó a Flores Valdespino el discurso social y acaso también el público ya que la Academia de Ociosos tuvo una vida efímera.

De tendencia

netamente feminista fue el periódico El Hablador

Juicioso y Crítico Imparcial firmado por un tal abate

J. Langlet, de la Real Academia de Angers, redactado

(«distante de mi país, en ajeno clima, ignorante de

vuestras costumbres») y publicado en Madrid en 1763, del que

se conservan ocho números73.

Ya en el «Discurso preliminar, elogio y dedicatoria al

público», advierte cómo la lectura de El

Pensador, cuyos discursos otorgaron al canario en algún

sector de la sociedad madrileña la fama de ser el nuevo

Eurípides, el «enemigo de las mujeres», le

había inclinado en parte a llevar adelante este proyecto.

Afirma taxativamente que las ideas de este ensayista sobre el bello

sexo resultan en exceso rigurosas, porque «solamente mira las sombras y deformidad de sus

defectos

»74.

Le recrimina que siempre adopte una aptitud seria y grave, y por

eso promete a las damas que él empleará en sus

especulaciones una aptitud radicalmente diferente: «Las señoras mismas, pero sus respetos merecen

no se las comprenda en lo general, y así os suplico,

público amado, me permitáis, que como he hablado con

vos en esta ocasión, lo haga con este bello sexo, que hace

vuestra mejor parte, en discurso separado

»75.

Él no se tiene por «enemigo de las mujeres», y

procurará tratarlas con mayor delicadeza de la que ha hecho

gala el escritor canario.

Los dos

números siguientes recogen, en efecto, una larga

«Carta a las señoras. Nueva defensa de su sexo»

en la que Langlet, con gran sensatez y claro estilo

ensayístico, expone sus teorías sobre la

cuestión femenina. Como en el caso de La Pensadora

Gaditana, resuena al fondo de su discurso las palabras de

Clavijo y Fajardo, inevitable punto de referencia para llegar a

unas propuestas diferenciadas, al menos en la manera amable de

censurar los defectos. Comienza por asegurar que los defectos

afectan sólo a algunas personas no al grupo social en su

totalidad y, por lo tanto, no se trata de caracteres negativos que

se tengan por naturaleza, sino que incumben en concreto a algunos

de los miembros del colectivo femenino. Hace extensivas estas

críticas a defectos similares observados en los varones, con

lo cual busca una aproximación compartida a las limitaciones

de la naturaleza humana, al margen de la diferencia de sexo. Con

gran perspicacia realiza incluso lo que en la actualidad

denominamos discriminación positiva cuando supone que

«tanto es mayor motivo el que tienen las

mujeres para quejarse de ellos, cuanto es más notable la

ofensa que se les hace, tomándolas en lo individual de su

sexo como particular objeto de un singular desprecio, agravio

distinto del que en general les toca, como parte de la especie

universal

»76.

Rechaza, pues, la posibilidad, todavía frecuente en algunas

sociedades europeas, de aceptar que la naturaleza femenina sea

más débil en lo moral, y que su carácter sea

más necio e inconstante que el de los varones. Se quiere

convertir en humilde defensor de la igualdad de los sexos,

recordando para ello la autoridad de Feijoo, los ejemplos positivos

de la historia, y mentando otros escritos que habían

aparecido por aquellas calendas matizando las ideas de El

Pensador.

No tiene, sin

embargo, una postura definida cuando evalúa las

posibilidades de la mujer para ejercer la tarea de magistrada,

ministra, embajadora, y aun de reina, pero sí asegura que es

inaceptable la referencia a su natural indiscreción para

hacer inviables estas funciones: esto es falso, y sólo

razones de índole política pueden empecer el

desempeño de esta ocupación. Incluso parece

recomendable la presencia de la mujer cuando ha de servir a una

persona del mismo sexo (asistenta de la reina...). En resumen:

«Aconseja, pues, la política

servirse de mujeres para tratar con las mujeres; pero

condenarán siempre la política y la razón

servirse de ellas para deslumbrar a los

hombres

»77.

Con perplejo

estupor descubre cómo, en ocasiones, son las propias mujeres

las culpables de su mala imagen pública en la sociedad: si

confiesan debilidad de carácter, flaqueza, extravagancias y

otros defectos, algunos varones darán por congénitos

tales vicios. Cree que esta actitud responde a convenciones de la

educación infantil que «pasan como verdades»,

pero que sería conveniente rechazar. Un «justo amor

propio» servirá para cambiar la imagen que la mujer

tiene de sí misma: «formad

más alto juicio de los favores que os dispensa la

Providencia; creed que su benigna mano no es menos liberal con

vosotras que con los hombres y veréis que éstos

empiezan a mudar de dictamen, con sólo que la mudanza del

vuestro os haga variar de locución

»78.

Para afianzar esta autoestima, hace un hermoso canto de las

perfecciones de la mujer (morales, físicas, sociales). Con

un cierto pesar, anota, sin embargo, que en la sociedad ella vive

supeditada a la voluntad del varón, aunque esta

«desigualdad no es natural», sino nacida de las

insuficiencias en la organización de la sociedad. La fuerza

y vigor de que hacen gala los hombres no es un valor superior a la

racionalidad que existe por igual en ambos sexos. Acaso algunas

cualidades femeninas pueden ser más eficaces que la fuerza

bruta: una dulce mirada, «el alma de los placeres», el

descanso del guerrero. En lugar de imitar a los hombres

desempeñando el rol de mujer fuerte, debe evidenciar

ésta sin recelo los valores femeninos de la dulzura, la

blandura, la sensibilidad maternal, la utilidad en el seno de la

familia.

Depende del comportamiento de la mujer, no de su peculiar naturaleza, su desinterés por la reflexión y la conversación, y por el contrario su afán por el gabinete y el tocador. Forma parte de las convenciones sociales esta inhibición en los asuntos más serios. Y asegura:

|

Advertid, señoras, que la diferencia de educación es sólo la que ocasiona la de vuestro sexo al nuestro; que las ventajas, que os lleva el hombre en el saber no nacen del principio de discurrir, sino de los cuidados que se toman en aprender; y, finalmente, que los hombres de que hay tantos, criados del mismo modo que vos, son un espectáculo lastimoso aun a vuestros mismos ojos79. |

La

educación se convierte así en una garantía de

maduración personal y enriquece de manera indistinta a quien

se aplica con celo a formarse. Hasta el natural lenguaje persuasivo

de la dama mejoraría si estuviese asentado en una

formación consistente. Podrían entonces las mujeres

participar en tertulias y academias, mientras que su carencia

provoca, además «del agravio que

os hacéis a vosotras mismas y lo responsables que sois a la

sociedad de las ventajas de que priváis a las Artes, y a las

Ciencias, y de las utilidades de que hacéis carecer a la

Patria

»80.

Y cita el ejemplo de la poetisa y dramaturga alemana madama Karsch,

que desde su humilde cuna, había ascendido a lo alto de la

fama. No cabe duda, según acredita la historia con numerosos

ejemplos, que la mujer puede brillar en el Parnaso literario, en

las artes y en las ciencias, si recibe una instrucción

adecuada.

En el

número siguiente retoma el asunto ya mentado de la capacidad

de la mujer para el gobierno, rechazando de nuevo que su

inhabilidad sea debida a razones de su supuesta indiscreción

innata. Más bien debemos entender esta situación como

un hábito impuesto por los hombres, aunque «yo no me atrevo a condenar de esta manera una

costumbre universalmente recibida entre las naciones más

civiles, y que casi puede asegurarse es un artículo del

derecho de gentes

»81.

La necesidad de poner al frente del gobierno a una persona fuerte

para defender a la sociedad ha ido marginando tradicionalmente al

sexo femenino, como muestra la historia de romanos, reyes

medievales, o la ley sálica que rige en algunas

monarquías europeas. Aventura una curiosa teoría: las

mujeres «serían útiles en un gobierno de

paz», pero menos eficaces para dirigir un estado que ha de

enfrentarse militarmente a otros países. Con todo, no parece