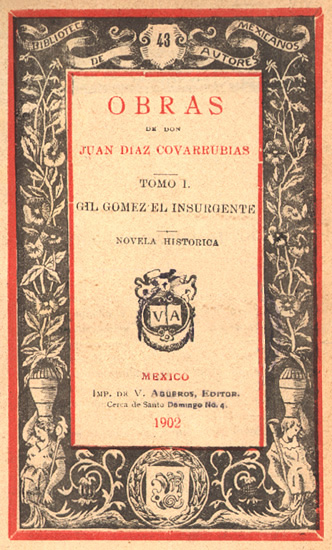

Gil Gómez, el insurgente

Novela histórica

Juan Díaz Covarrubias

—V→

El nombre de este poeta evoca recuerdos tristes de aquella época aciaga de revoluciones en que los mexicanos no eran hermanos y pensaban nada más en acudir a los campos de batalla a ver correr la sangre y a combatir con un furor y un encarnizamiento que debía haberse reservado para las cuestiones extranjeras; de aquella época en que la patria pasaba por un período de tremenda crisis, debido a esas divisiones que tantos males le causaron y que tanto desprestigio le atrajeron.

Al número de víctimas sacrificadas en holocausto de las discordias civiles pertenece Juan Díaz Covarrubias, que apenas en los albores de la existencia, cuando de la vida sólo había gustado algunos goces y ningunos sinsabores, cuando aún frecuentaba las aulas escolares, olvidó como tantos —VI→ otros los estudios para lanzarse en medio de los partidos, afiliándose al que sus opiniones le llamaban, y encontró la muerte en temprana edad, en fecha memorable de los anales de nuestras discordias.

En la poética y pequeña ciudad de Oriente, asentada en las faldas del Macuiltepetl, en la hermosa Jalapa, que ha dado al país bastantes hombres notables, vio la primera luz Díaz Covarrubias el 27 de diciembre de 1837. Fue su padre un poeta inspirado que también ha dejado en las letras patrias su nombre, por haberlas enriquecido con notables composiciones: don José de Jesús Díaz, que legó al joven Juan no sólo su nombre, sino también su talento.

Niño precoz, según algunos biógrafos suyos, fue éste, que desde sus primeros años reveló su vocación por las letras y su afán por el estudio, en el que muy poco por cierto pudo ayudarle el tutor de sus días, pues falleció en 1846, cuando Díaz Covarrubias aún no cumplía los nueve años de edad. Golpe tan rudo no fue, sin embargo, obstáculo para que interrumpiese su apenas empezado aprendizaje, lo que determinó1 a la viuda de don José de Jesús trasladarse a México en 1849, para que su hijo emprendiera más formales estudios.

Al año siguiente ingresó al Colegio de San Juan de Letrán, donde hizo éstos con el aprovechamiento común a todo huérfano que, teniendo él mismo que abrirse paso en la sociedad por sus propios esfuerzos, desea estar cuanto antes en aptitud de emprender la lucha por la vida. Llegada la —VII→ época de elegir carrera, se decidió por la Medicina, y en sus estudios profesionales demostró el mismo ardimiento que antes; sin embargo, los libros no eran ya su ocupación favorita; una romántica pasión desgraciada llenó de melancolía su corazón en aquella época en que más necesidad se tiene de él para vencer los obstáculos que se encuentran en la senda de la existencia. «La vida de Díaz Covarrubias», dice una biografía, «durante sus últimos cinco años fue triste, amarga, desconsoladora». La muerte de su señora madre, ocurrida por entonces, acabó de llenarle de amargura, y esta serie de sinsabores y desventuras acaso fueron la causa de la muerte prematura y trágica que tuvo.

La revolución llamada de tres años ardía de uno a otro confín de la República, asumiendo de día en día un carácter verdaderamente feroz y horrible; el sistema de sangrientas represalias, inauguradas por Zuazúa en Zacatecas, había tenido presto imitadores, y el vencido que no había podido sucumbir en el momento de la lucha caía después de ella, sobre el mismo campo de batalla, con el pecho atravesado, víctima de ese bárbaro sistema. En vano la sociedad horrorizada protestaba contra él y clamaba por que hubiera clemencia para los vencidos; los partidos no cedían y cada día se levantaban nuevos cadalsos.

—VIII→Dominaba en la capital el gobierno llamado conservador o reaccionario, y la guarnición de la plaza hallábase muy mermada a causa de haber sacado el presidente Miramón las mejores tropas que en ella había para llevarlas a sitiar Veracruz (1859), donde don Benito Juárez, con los elementos liberales de que disponía, se encontraba. Don Santos Degollado, tan hábil para levantar ejércitos y para idear planes como desgraciado para realizarlos, sabedor del estado que guardaba México, y queriendo, por otra parte, distraer a Miramón de Veracruz para salvar a Juárez, cuya situación era comprometida, organizó rápidamente una división en Morelia y Guanajuato, y en unión de Blanco, de Quiroga, de Zaragoza, de Pueblita y de otros jefes liberales, marchó rápidamente sobre México. En vano pretendieron los generales Mejía y Callejo detenerle en su camino; fueron batidos en Calamanda y tuvieron que conformarse con seguir de lejos al ejército liberal. Don Leonardo Márquez, a su vez, salió con una división de Guadalajara en auxilio de México, y tales movimientos dieron a ambos partidos la seguridad de que en la ciudad o en sus cercanías se libraría una gran batalla.

En ella, la capital sería del más activo o del más afortunado. No tuvo ninguna de ambas cualidades Degollado, que, no obstante haber llegado el primero a las lomas de Tacubaya, dejó pasar muchos días sin atacar la plaza, dando así tiempo a que llegasen a ésta Márquez, Mejía, Callejo y otros jefes, que con sus fuerzas, reunidas a las escasas que había en México, decidieron tomar —IX→ la ofensiva y atacar a los liberales en sus cuarteles.

Durante los días de la inacción de Degollado, pasaron a su campo muchas personas de ideas liberales, entre las que se contaron algunos jóvenes que acaso se decidieron entonces a empuñar de una vez las armas en defensa de sus opiniones, siguiendo el ejemplo de Portugal, que no obstante ser médico muy joven ya tenía un grado en las filas del ejército de Degollado. Uno de esos jóvenes entusiastas e irreflexivos, que no midieron las consecuencias del paso que daban, fue Juan Díaz Covarrubias, que permaneció más de quince días entre la división liberal, en Tacubaya.

Al fin se dio la batalla; el 10 de abril en la tarde las fuerzas conservadoras empezaron a batir las posiciones de sus contrarios, y al rayar el alba del día siguiente se empeñó la batalla. A eso de las diez de la mañana la Casa Mata, Chapultepec, el Molino de Valdés y el Arzobispado de Tacubaya caían en poder de las tropas de Márquez, y las columnas liberales emprendían tan veloz retirada que Degollado tuvo hasta que abandonar sus equipajes y su uniforme.

Aquel día negro de la batalla terminó con una hecatombe: en las afueras de Tacubaya, casi enfrente de la pequeña capilla de San Pedro de los Pinos, morían fusilados dieciséis de los prisioneros que había hecho durante la jornada el ejército conservador, entre ellos el general don Marcial Lazcano, el licenciado don Agustín Jáuregui, el médico Portugal, a quien ya hemos citado, varios —X→ otros médicos y el estudiante poeta Juan Díaz Covarrubias.

¿Por qué murió también él? Misterios de la fatalidad y enigma de la historia, que acaso nunca llegue a descifrarse; la mala estrella del joven le llevó a vivir y tal vez a alistarse en las filas del ejército liberal, y en la confusión de la derrota probablemente no pudo ser identificado debidamente; acaso su entusiasmo por sus ideales políticos, unido a la honda tristeza que lo embargaba y a la desesperación que le causara la derrota de los suyos, le hizo buscar la muerte, atribuyéndose un grado imaginario o que no tenía. Cuando haya más datos para escribir esa página de la historia, la responsabilidad del fusilamiento de médicos y paisanos se hará recaer, sin duda, sobre las manos secundarias encargadas de cumplimentar la orden dada por Miramón y trasmitida por Márquez. Hacemos esta afirmación porque un pariente del que esto escribe se encontró en aquella acción; pertenecía a las fuerzas que desde Guadalajara trajo Márquez, y habiendo quedado herido en el campo de batalla estuvo a punto de ser fusilado, por haber sido confundido con los oficiales liberales por el encargado de las ejecuciones.

El cadáver de Díaz Covarrubias, así como los de los demás ejecutados, fue enterrado entre las sombras de la noche en el humilde cementerio de San Pedro, y hoy, en el lugar de la ejecución, se levanta un sencillo monumento.

—XI→

Muy joven empezó a escribir versos, y el medio en que vivía lo llevó a afiliarse en la escuela romántica que predominaba entonces en nuestro país; don Ignacio Altamirano, que tuvo ocasión de conocerle mejor que nosotros por haber sido su contemporáneo, decía de él:

«El carácter literario del joven mártir de Tacubaya es bien conocido para que nos detengamos a analizarlo. Aquella vaga tristeza que no parecía sino el sentimiento agorero de su trágica y prematura muerte; aquella inquietud de un alma que no cabía en su estrecho límite humano; aquella sublevación instintiva contra una sociedad viciosa que al fin había de acabar por sacrificarle; aquella sibila de dolor que se agitaba en su espíritu, pronunciando quién sabe qué oráculos siniestros; aquella pasión ardiente y vigorosa que se desbordaba como lava encendida de su corazón; he aquí la poesía de Juan Díaz Covarrubias, he aquí sus novelas. Hay en su estilo y en la expresión de sus dolores precoces grande analogía entre este joven y Fernando Orozco. Hay en sus infortunios quiméricos como un presentimiento de su horrible martirio, y por eso, lo que entonces parecía exagerado, lo que entonces parecía producción de una escuela enfermiza y loca, hoy nos parece justificado completamente.

—XII→»Juan Díaz, como Florencio del Castillo, amaba al pueblo, pues se sacrificó por él; tenía una bondad inmensa, un corazón de niño y una imaginación volcánica, y todo esto se refleja en sus versos y en sus novelas, en cuya lectura cree uno ver a uno de sus proscritos de la sociedad, que arrastran penosamente una vida de miseria y de lágrimas, y no a un joven estudiante de porvenir, bien recibido en la sociedad, y llevando una vida cómoda y agradable, como realmente era.

»En sus versos, Díaz habla de sus desdichas, como Gilberto, como Rodríguez Galván y como Abigail Lozano. En sus novelas es dolorido y triste, como un desterrado o como un paria. El numen de la muerte le inspiraba, y todas estas quejas eran exhaladas con anticipación, para ir a morir repentinamente y en silencio en el Gólgota de Tacubaya».

El mismo Díaz Covarrubias, al hablar de sus poesías, decía a don José Zorrilla, a quien dedicó una compilación de algunas de ellas:

«Bien sé que ya son muy pocos los que leen versos; y bien sé que en los míos no hay una ideología razonada, un fin marcado, una escuela dominante al menos, porque ellos no son más que reflejos de impresiones sentidas, y no sé qué extraña fatalidad me ha acompañado en mi carrera literaria. Mis primeras composiciones veían la luz pública en los días en que la tormenta revolucionaria rugía desencadenada en nuestra patria y yo tenía que hacer oír mi débil voz entre la grita tumultuaria de los partidos; mis novelas se publicaban en los días en que mi madre, la —XIII→ madre de mi alma, mi único e inolvidable amor, se moría, y en los que siguieron a su muerte; y este pequeño libro nace también bajo el influjo de tristes circunstancias. Por eso mis versos no son más que espejos de mi corazón, y pertenecen más bien a esa escuela, si así se puede llamar, de exageraciones y desvarío a que nos entregamos los que, sin comprender nuestra verdadera misión de poetas, nos limitamos a llorar nuestros propios y ficticios dolores, a lanzar gemidos de lastimera desesperación, renegando de una sociedad que en nuestro error creemos que nos ha perdido, a maldecir hasta a la naturaleza, como si ella fuese causa de los extravíos de la razón humana en ciertas organizaciones fácilmente impresionables en esa época de juventud en que sentimientos tan encontrados luchan en el corazón sin que el buen sentido y la prudencia los presidan.

»Pero, ¿qué quiere usted, amigo? Ése es defecto, más que de poetas, de hombres; además, yo nada pretendo, nada ambiciono con mis versos, y si alguna vez un periódico jocoso, por mareada predisposición contra mí, ha dicho lo contrario, intentando hacer creer que yo sólo anhelo fatigar los oídos de mis lectores, por orgullo y amor propio, ese periódico, o ha querido ofenderme y ponerme en ridículo, o no me ama ni me quiere comprender; ese periódico no sabe tal vez que yo en la literatura sólo veo una hermana que me ha dado ese consuelo de la confidencia y de la expansión en horas muy aciagas de una vida consumida en la monotonía y el marasmo; pero, en —XIV→ general, de la prensa de México no he recibido más que favores que no merezco, favores que me enternecen hasta el llanto de la gratitud. Mi corazón es una tumba de recuerdos y de afecciones, y usted sabe que, retirado del torbellino del gran mundo, sin participar de las agitaciones políticas, sin aspirar el perfume de flores que le guarden sólo para mí, lejos de juveniles bacanales y devaneos, consagro todas mis horas a mis estudios médicos y literarios, y vivo con la vida de mi poesía».

Tal era la exageración del poeta, que cuando apenas tenía veintiún años, ya decía:

|

Hablando de su nacimiento, se expresaba de esta manera:

Que la imaginación del poeta fue la que quiso forjar esta escena, aunque no fuese verdad, se comprende si se reflexiona que Jalapa está a —XV→ bastante distancia del mar para que se puedan ver las olas. El medio en que entonces vivía la literatura entre nosotros fue el que, lo repetimos, imprimió a sus versos el tinte melancólico que tienen; así como la amistad de Zorrilla. También fue amigo de Luis G. Ortiz, Pantaleón Tovar, Francisco Granados Maldonado, Florencio M. del Castillo, José María Ramírez, Ignacio Sierra y Rosso, Francisco Zarco, Pablo J. Villaseñor, José H. González, etc., muchos de los cuales también cultivaron ese género de poesía.

Lenta, pero seguramente, iba dándose a conocer en la sociedad Díaz Covarrubias, y echando las bases de una reputación que le habría permitido ocupar un lugar distinguido en la política en los días, que ya se aproximaban, que imperase su partido, si la muerte no le hubiera sorprendido en tan temprana edad. Tomó parte en el certamen que para el Himno Nacional abrió el Gobierno en 1855; a su composición, que fue aplaudida, le puso música el maestro Gavira, y posteriormente fue cantada en el teatro Nacional, por los artistas de la ópera italiana, la noche del 18 de octubre de 1855; al año siguiente, en el aniversario de la proclamación de la independencia, pronunció en el mismo teatro, en la ceremonia oficial, una hermosa poesía titulada «A la libertad», en la que más que a la independencia, como parecía natural, cantó a la república.

En 1857 reunió sus poesías en un pequeño volumen que tituló Páginas del corazón, y que dedicó a don José Zorrilla, a la sazón residente en México; al año siguiente publicó sus novelas, —XVI→ tituladas Gil Gómez, el insurgente, El Diablo en México, La clase media y La Sensitiva; además, con el título de Impresiones y sentimientos, compiló bastantes artículos de costumbres y escenas mexicanas. El año mismo de su muerte hizo la edición completa de sus obras, por lo que es de creerse que si algunas inéditas dejó, serían muy pocas.

Aunque sus obras en prosa no sean un modelo, ni mucho menos, se advierte ya en ellas el adelanto relativo que en México habían tenido las bellas letras y el cultivo de la novela, en la que, andando el tiempo, habría producido algo digno de llamar la atención. No obstante que su trágica muerte contribuyó en gran manera a darle celebridad y a hacerlo conocer como poeta y escritor, de no ocurrir ese fatal suceso hubiera llegado por solos esfuerzos a hacer su nombre distinguido en la república de las letras, como lo consiguió su amigo, el poeta Luis G. Ortiz, que en 1859 se encontraba en la misma altura que Juan Díaz Covarrubias.

México, noviembre de 1902.

Alejandro Villaseñor y Villaseñor.

—3→

En las inmensas llanuras que se encuentran hacia el Sur en el Estado de Veracruz, entre las pequeñas aldeas de Jamapa y Tlalixcoyan, orillas de un brazo del río Alvarado y no tan cerca de la barra de este nombre para que pudiera considerarse como un puerto de mar, se alzaba graciosa a la falda de una colina, y como oculta a la mirada curiosa de los escasos viajeros que por allí suelen transitar, la pequeña aldea de San Roque, cuyo modesto campanario se podía percibir entre el follaje de los árboles, dominando el pintoresco caserío.

Esta aldea, medio oculta en una de las —4→ quebradas del poco transitado y mal camino que conduce de la barra de Alvarado a la villa de Córdoba, aislada completamente de las relaciones comerciales y políticas, contendría escasamente en la época en que comienza esta narración de seiscientos a ochocientos habitantes, la mayor parte indígenas, labradores en los sembrados de maíz, de tabaco y de caña, que se cultivan en algunas rancherías de las inmediaciones, familias de viejos señores de las ciudades más cercanas, como Veracruz, Jalapa, Orizaba, Cosamaloapán, antiguos guardias de las milicias del virrey, retirados ya del servicio, restos de la aristocracia de segundo orden, cuya decadencia comenzaba ya en aquella época, o hasta media docena de acomodados labradores, que poseían fértiles terrenos, en que cultivaban las semillas que tanto abundan en esos climas privilegiados.

Los habitantes de la primera clase pasaban la mayor parte del día en los campos de las pequeñas haciendas, y sólo en las primeras horas de la noche se veían alumbrarse sus cabañas diseminadas sin orden y al acaso en un radio de cuatrocientas varas.

Los segundos habitaban modestas y graciosas casas de un solo piso, generalmente diseminadas también sin orden y según el capricho de su dueño, ya en el —5→ fondo de una quebrada, ya a la falda de una pequeña colina, ya al fin de una cañada, o en medio de una floresta.

Una tarde de los primeros días del mes de septiembre de 1810, a la hora en que el sol comenzaba a reclinarse fatigado detrás de las lejanas montañas, cuando empezaba a reinar en el espacio esa tinta crepuscular, luz de penumbra que resulta de la lucha entre el sol que se muere y las sombras que nacen; a la hora en que el monótono y lejano ruido de la campana de San Roque se confundía con los cantos de los labradores que volvían alegres del trabajo y el mugido de los bueyes que desuncían del arado, se unieron a los vagos pero infinitos murmullos que reinan en esa poética y sublime hora los acentos de una música lejana.

¿De dónde nacían esas armonías?

¿Quién, en el rincón de esta aldea abandonada y tranquila, así impregnaba de dulces sones el aura soñolienta del crepúsculo?

Para saberlo es necesario que sigamos los pasos de un joven que a la sazón caminaba en dirección de una calle sombría de árboles y a cuyo fin se distinguía una casita, blanqueando entre ellos a los últimos rayos del moribundo sol.

El que a ella se acercaba con precaución y como temiendo ser visto, era un joven que representaba tener de diez y —6→ ocho a veinte años a lo más; pero tan alto, tan flaco, tan nervioso, que nada más propiamente personificaba la imagen de ese personaje que bajo el prosaico nombre de Juan Largo nos ha descrito el Pensador mexicano.

Sus brazos eran largos con relación a su cuerpo y sus manos un poco largas con relación a sus brazos; sus piernas no estaban tampoco en razón muy directa de longitud con el resto de su individuo. Sus facciones, bastante pronunciadas para marcarse perfectamente, a pesar de la escasa luz que ahora sobre ellas caía, no eran precisamente hermosas, puesto que los ojos eran algo grandes y un poco saltones, las orejas y la nariz grandes también, la barba un poco saliente, y la boca con los labios muy ligeramente vueltos hacia fuera, dejando entrever dos hileras de dientes blanquísimos y afilados.

Pero, por una de esas rarezas tan comunes en la naturaleza, el conjunto de aquella fisonomía huesosa y un poco angular, colocada sobre un cuello prolongado como el de una cigüeña, era, si no hermosa, a lo menos simpática y agradable de contemplar, porque en ella se leían a primera vista la franqueza, la sencilla jovialidad, la generosidad, el valor, todos los sentimientos nobles del alma, que por más que se digan en ninguna parte se retratan —7→ más claramente al hombre observador que en la fisonomía.

En efecto, aquellos ojos, vivos, movibles, que lanzaban miradas inmediatamente penetrantes, indicaban desde luego que acostumbraban verlo todo a primera vista; aquellos labios que se entreabrían con frecuencia para formar una sonrisa muy particular indicaban cierta expresión de chiste cáustico y franqueza incisiva, cuando era necesario; aquellas orejas que tanto sobresalían del resto de la cara parecían ir en efecto a la vanguardia para oírlo todo.

Vestía el joven un traje medio campesino, medio de hombre de ciudad. Componíase de una especie de chupa o chaqueta de tela grosera, una corbata de color encarnado vivo, anudada sin orden a su cuello y cayendo sus puntas descuidadamente sobre su pecho, unos calzones anchos como ya entonces usaban los habitantes del campo, muy diferentes a los cortos y estrechos que vestían los de la ciudad, ceñidos con una banda de fino burato verde. Unos zapatos herrados y burdos de piel de gamuza de color amarillo y un sombrero de la tela llamada de «Vicuña», entonces muy en boga, cónico, color de canela, completaban este traje.

Ya hemos dicho que el joven seguía la dirección de la calle de árboles, con precaución y como temiendo ser observado. —8→ A veces, en efecto, caminaba acercándose a la casa que se distinguía al final de la alameda y después permanecía un instante atento, lanzando sus penetrantes miradas a través de los campos ya casi obscurecidos.

En aquel momento la campana de la parroquia de San Roque sonó la oración.

El joven se descubrió respetuosamente dejando ver una cabeza rapada a la puritana, cabeza irregular, que tenía un poco del rombo, del cono y del triángulo, cabeza matemática, terminada por una frente ancha, despejada, convexa, verdaderamente hermosa, que debía encerrar pensamientos bullidores, de vida y de juventud. Sus labios perdieron su habitual expresión de malicia y murmuraron una plegaria. Después, cuando hubo acabado, volvió a cubrirse y continuó su precautoria excursión.

La música seguía sonando y se hacía cada vez más distinta.

Ya tocaba casi al fin de la alameda.

De repente se quedó parado y aplicó el oído en dirección al camino que atrás dejaba andado.

Le parecía haber escuchado un ruido.

El joven no se había engañado, eran los pasos de una persona que se acercaba y que muy pronto se dejó ver.

Era un anciano que por su traje y sus —9→ maneras revelaba a leguas al labrador acomodado y contento con su suerte.

El joven pensó primero en ocultarse, después en huir, pero ambas cosas eran sumamente imposibles, puesto que el que llegaba se encontraba ya a una distancia en que ninguna de estas dos maniobras hubiese escapado a su vista. Así es que el joven se quedó parado y afectó mirar a la luna, que por uno de esos cambios tan comunes bajo el cielo de los trópicos, en que el crepúsculo dura un instante y en que la noche sucede casi sin interrupción al día, comenzaba ya a mostrarse en el firmamento, todavía medio confundida con las últimas inciertas tintas crepusculares.

El que se acercaba era, como hemos dicho, un anciano de fisonomía alegre y jovial, un tipo de hacendado de esos que en México, usando de una metáfora ingeniosísima, se llaman «ricos-pobres».

-Hola, ¿eres tú, Gil Gómez? Por cierto que nadie te conociera en esa posición tan extraña que guardas -dijo al joven con expresión de jovialidad.

-¡Ah!, ¿es usted, tío Lucas? -preguntó éste, afectando sorprenderse y apartando sus ojos del cielo.

-Sí, pero ¿qué diablos haces por aquí, así mirando la luna? ¿Vienes hacia la casa del buen doctor para consultarle? ¿O —10→ estás oyendo tocar a su bella hija la señorita Clemencia?

-Ninguna de las dos cosas, tío Lucas, sino que pasaba por aquí y me ha dado gana de ver entre los claros de los árboles ese cielo tan sereno y esa luna naciente que anuncia una noche tan bonita -respondió el joven con su sonrisa particular.

-Sí, en efecto, la estación se presenta bien este mes; pero ¿de cuándo acá, ¡piel de Barrabás!, eres tú afecto a contemplar la belleza de las cosas naturales, tú que encuentras demasiado corto para tus travesuras el tiempo que te deja libre de los quehaceres de la sacristía el buen padre párroco?

-¡Qué quiere usted, tío Lucas! Con la edad viene la reflexión. Así dice el señor cura que lo ha dicho un sabio cuyo nombre no recuerdo ahora; pero ello es que era un sabio -contestó el joven dando a su cara naturalmente viva y animada un aire de seriedad grave, que a cualquiera otro que al inocente tío Lucas habría parecido fingida.

-¡Vaya!, ¿y está bueno el señor cura? -preguntó el anciano con interés-. Hace algunos días que no lo veo.

-Con razón, tío Lucas, con razón; sus reumas hace una semana que le impiden salir y lo tienen clavado en un sillón de donde no saldrá sino para el sepulcro; yo —11→ lo velo y lo cuido como un buen hijo; pero ya usted ve que la edad tan avanzada a que ha llegado... -y el joven se interrumpió llevando a sus ojos el reverso de su mano y entrecortando su voz con un sollozo, que otro interlocutor que el tío Lucas hubiera calificado de demasiado doliente para ser verdadero.

-¡Hum! -dijo-, no hay que afligirse; dile de mi parte que mañana pasaré al curato para visitarle, y tú sigue así, siendo tan buen muchacho y ganándote el aprecio de las gentes de respeto. Hasta mañana, Gil Gómez.

-Hasta mañana, tío Lucas.

El anciano torció a la derecha siguiendo la dirección de un estrecho sendero que conducía a su posesión.

Gil Gómez permaneció un instante atento, hasta que el ruido de los pasos del anciano se fue desvaneciendo gradualmente y se perdió en el silencio de la noche. Su fisonomía volvió a tomar su habitual expresión de franqueza y travesura, y murmuró entre dientes:

-¡Pobre tío Lucas, qué bien la ha tragado! Pero hubiera yo quedado fresco si me sorprende el secreto de mi expedición. ¡Jesús, qué chismería me hubieran armado en el curato! ¡Puf!, ni pensarlo quiero.

Y dichas estas palabras se preparó a continuar su interrumpida marcha.

—12→La música seguía sonando siempre, y salía, ya no había que dudarlo, de la casa a que llegaba Gil Gómez.

Era una casa de un solo piso, cuyo ancho y sólido portón, pintado de color verde y situado entre dos ventanas de madera del mismo color, se elevaba encima de una escalinata de cuatro gradas; las ventanas por el contrario estaban al nivel del suelo; de cada lado de ellas se había formado un bosquecillo de esos árboles pequeños, siembre verdes, que tanto abundan en los países cercanos a las costas de Veracruz, y que se continuaban de cada lado formando un semicírculo con la alameda que con tanta precaución hemos visto atravesar a Gil Gómez.

La luna, que alumbraba a sus ojos esta escena, se ocultó repentinamente, pareciendo favorecer los intentos del joven, que, con un paso tan silencioso que ni el oído finísimo de un perro hubiera percibido, se deslizó hasta el bosquecillo de su derecha murmurando:

-Ahora sí, aquí estoy bien y puedo calcular el momento más favorable. Pero como no esté ahí ese maldito perro «Leal», que debe ser lo menos primo hermano de Satanás, según su astucia, porque entonces todo se lo llevó la trampa...

Gil Gómez había escogido un buen punto de observación; protegido por los árboles, había llegado hasta un lado de la —13→ ventana y desde allí podía sin ser visto presenciar lo que pasaba en el interior de la habitación.

Avanzó con su misma precaución la cabeza por entre los barrotes, y con una mirada rápida como el pensamiento miró lo que vamos a decir.

La habitación era extensa; no había en ella más muebles que un par de canapés de sólida madera con asiento de lo mismo, ocupando los dos costados de ella, del mismo lado en que se hallaba Gil Gómez; una mesa grande de madera de cedro colocada precisamente enfrente de la ventana y por consiguiente enfrente [...]2 ocupaba los lienzos restantes de la habitación. Pero en cambio ese estante estaba atestado de libros y encima de él se veían pájaros disecados, instrumentos de química, retortas, frascos grandes con fetos o pequeños con líquidos de diverso color, esferas geográficas y otros mil objetos; pero todo colocado con cierto orden, clasificado de cierta manera que revelaba desde luego el gabinete de un hombre estudioso, consagrado a la ciencia, y no la oficina de un charlatán.

Aquél era el estudio de un médico, y por si Gil Gómez lo hubiese ignorado habrían bastado a desengañarle dos esqueletos encerrados en sus nichos y colocados en los dos únicos ángulos de la habitación —14→ que él podía contemplar desde la ventana y que parecían mirarlo sonriendo con esa sonrisa sarcástica de las calaveras, que tal vez se creyera que se están burlando de la humanidad que al verlas suspira.

Un estremecimiento de horror que circuló por el cuerpo de Gil Gómez denunció desde luego al joven todavía cándido que conserva la superstición religiosa de los primeros años de la vida.

De codos sobre la mesa, apoyada su frente en una de sus manos, con la vista fija en un libro abierto, y sentado en una amplia butaca también de madera de cedro con asiento y respaldo de cuero amarillo, había un anciano que leía a los tenues resplandores de una lámpara que alumbraba escasamente el resto de la habitación.

Aquella frente surcada con las huellas que dejan el estudio y la meditación, aquella cabeza cuyos cabellos habían ido arrancando poco a poco las vigilias, e inclinada hacia el pecho, aquella fisonomía tan pensadora, denotaban desde luego una juventud pasada en la reflexión, en la observación de las ciencias naturales3, ciencia de la humanidad que envejece a los hombres en pocos años; pero que en medio de esa vejez les imprime un sello de juventud, por decirlo así, y de vida, vejez que nunca es ridícula, vejez que despierta —15→ en el corazón de la juventud un noble respeto.

Este anciano era en efecto un médico, que después de haber ejercido largos años su noble profesión en algunas ciudades de Europa y de la Nueva España, había venido hacía pocos años, fatigado del bullicio de la sociedad, a vivir con el producto de su trabajo de treinta años, en el rincón de esta aldea oculta y apartada del mundo, con su hija, fruto de su pasión con una joven inglesa, que hacía diez y ocho años había desposado en su país por gratitud y que había muerto al pisar las abrasadas aguas del Golfo de México; con su hija, hermosa niña, que sólo diez y siete veces había visto cubrirse de verdes hojas los árboles, inocente, pura y amorosa como las palomas de los bosques en que habitaba, tierna y sencilla como la primera sonrisa de un niño.

El doctor había dividido su tiempo entre la educación de su hija, sus estudios y el recurso a los desgraciados y a los pobres enfermos que desde diez leguas a la redonda le llamaban, bendiciéndole, su padre querido, su Providencia, el amparo de los desvalidos.

Si en aquel momento el doctor hubiese levantado la cabeza del libro en que atentamente leía, hubiera observado en la ventana frente a él, pegada a los barrotes, —16→ una cabeza que le observaba con cuidado.

-¡Bueno! -dijo para sí Gil Gómez-. ¡Bueno! El doctor estudia en su gabinete y la señorita Clemencia toca el piano en su habitación. ¡Bueno! Como ese maldito perro «Leal» se encuentre ya en los corredores de adentro, la cosa marcha a las mil maravillas. Veamos.

Y con la misma precaución con que lo hemos visto llegar a la ventana de la derecha, Gil Gómez se deslizó, siguiendo la dirección semicircular que limitaban los bosquecillos, hasta la ventana del lado opuesto, y antes de observar lo que pasaba en el interior de la habitación se quedó un momento de pie.

Tocaba el piano, pero desde luego se conocía que la persona que con tanta dulzura despertaba a las dormidas brisas de la noche no era por cierto una aldeana y comprendía perfectamente el sublime espiritualismo de la música.

El piano preludiaba la música de una melancólica balada inglesa ya antigua en aquella época, pero impregnada de triste poesía y dulce misticismo.

Después una voz argentina, pura, vibradora como las notas menores de un clavicordio, es decir, con una vibración medio apagada, se mezcló a las dulces entonaciones del piano y recitó en inglés las estrofas de la balada.

—17→Eran las palabras que una joven dirige al amado de su corazón en el momento en que éste parte a lejanas tierras para buscar fortuna y gloria en la guerra, cada una acabada con ese: «Farewell, for get me not», de los ingleses, con que tanto quieren decir y que no tiene traducción en ningún idioma.

Aquella voz dulcísima que cantaba en un idioma extranjero las estrofas moduladas en la música, música de los puritanos, estrofas que expresaban sentimientos acaso en acuerdo con los que ahora dominaban el corazón de la cantora; aquella voz oída en el rincón más oculto de una ignorada aldea del Nuevo Mundo; aquella joven hermosa, hija de un anciano médico, inglesa por nacimiento y por sentimiento, mexicana por educación y por idioma; aquella noche tan tibia de septiembre, aquella brisa cargada de aromas y de armonías, hubieron de hacer una impresión tan profunda en el corazón de Gil Gómez que se quedó extasiado con las pupilas fijas y los labios entreabiertos, con el oído atento por la emoción, como queriendo aspirar los perfumes, como queriendo escuchar las melodías de aquella brisa que hasta él llegaba.

-¡Oh! -dijo con visible emoción-, ¡cuán hermosa es ella, y él qué dichoso! Pero, —18→ ¡cuán desgraciados van a ser ambos dentro de poco!

Y al decir estas palabras, la cabeza volviendo a recobrar su imperio sobre el corazón, el joven se acercó a la ventana, y con la misma mirada particular con que le hemos visto recorrer el gabinete del médico, registró violentamente el interior de la estancia.

La misma sencillez en los muebles colocados con ese orden que revela la tranquilidad, el bienestar de la vida de providencia; pero ese perfume, esas delicadezas, esos detalles que sólo en el gabinete de una joven hermosa y aristócrata se encuentran: el lecho de metal sencillo, pero con un pabellón blanquísimo de muselina con lados encarnados; el tocador de madera barnizada, pero cubierto de esas chucherías primorosas, arsenal desde donde las mujeres se preparan al combate de corazones; la mesa sencilla y modesta, pero adornada con un jarrón de nívea porcelana cubierto de flores; el pavimento de madera, pero sin que un ojo indiscreto pudiese encontrar ningún objeto que alterase su tersura; flores en todas partes, flores en el tocador, flores en la mesa, flores en la ventana; y por último una joven de diez y siete años, blanca como una inglesa, pálida como una estatua de mármol, con una frente despejada como un cielo de verano, con unos —19→ ojos de ese azul obscuro particular que dejan transparentar las niñas y que lanzan una mirada prolongada, adormecedora, silenciosa; con una nariz recta y fina, casi trasparente hacia las extremidades; con una boca pequeña como la de un niño, que nunca se entreabre para dejar caer un sarcasmo o un chiste, que sólo parece formada para exhalar plegarias o palabras de amor; unos cabellos suaves de color castaño obscuro, bajando a los lados de la frente, cubriendo unas orejas pequeñas y finas y anudándose hacia atrás para formar ese sencillo peinado de las inglesas; un óvalo de cara, un tipo peculiar, un cuello, una estatura altiva y sencilla a la vez, modesta y aristocrática como la más hermosa de las mujeres de la Biblia. «Ruth la espigadora», y luego esa joven que entona un cantar místico y armonioso como todos los de los puritanos, y una joven huérfana que en su semblante está revelando la pureza de sus sentimientos, la inocencia, la pasión, la poesía de su aislamiento.

Todo esto contempló Gil Gómez en un momento; pero también contempló muy a su pesar un enorme perro, que con la cabeza entre las piernas vuelta hacia su ama, dormitaba o aparentaba dormir.

El joven se hizo atrás tan violentamente para no ser visto por el perro que produjo un ligero ruido en la ventana.

—20→El animal volvió la cabeza hacia ella y gruñó sordamente; pero aquel ruido había sido tan ligero, tan semejante al que produciría una hoja seca al desprenderse del árbol, que volvió indolentemente la cabeza a su primera posición.

-¡Maldito animal! -murmuró Gil Gómez-, si no se quita de ese lugar todo se echó a perder y no puedo cumplir fielmente el encargo de Fernando. Además, va haciéndose ya muy tarde y van a extrañar mi presencia en el curato.

Entonces se entabló una lucha entre el animal y el hombre, lucha de astucia, en la que este último debía quedar indudablemente vencido.

Gil Gómez, protegido por el sonido del piano, volvió a avanzar con precaución la cabeza conteniendo hasta la respiración. Pero esta vez, sea que el perro hubiese sentido al joven o que lo hubiese visto, se separó de su sitio y se acercó a la ventana, ladrando estrepitosamente.

-«Leal», quieto, aquí -dijo la joven con su misma voz de música que ya hemos escuchado y con su acento ligeramente extranjero, pero tan ligero como el que se puede recibir de la costumbre de hablar su idioma primitivo los tres primeros años de su vida para no volver a hablar más.

«Leal» lanzó otros tres o cuatro ladridos, que se perdieron por la —21→ vasta extensión de los silenciosos campos.

-«Leal», aquí -volvió a repetir la joven.

El animal, no viendo moverse ni una hoja en el campo que podían abarcar sus ojos, lanzó un último ladrido y se volvió refunfuñando descontento a su sitio, pero con la cara vuelta a la ventana.

La joven seguía cantando sin sospechar la vigilancia de que era objeto.

Gil Gómez consideró que un perro de la especie de «Leal» no sería muy fácil de ablandar, y que al verle en la ventana armaría un escándalo capaz de alarmar al doctor y a los demás criados de la casa; el bosquecillo en que tan violentamente se ocultó durante la presencia de «Leal» en la ventana pudo sólo evitarlo.

Así es que resolvió alejarlo de aquel sitio, para lo cual se internó en el bosquecillo que se confundía con el costado izquierdo de la casa, hacia el cual daban tres ventanas de las piezas interiores de ella, y produjo un ruido en una de las vidrieras, ruido que nadie más que el animal percibió, pues se lanzó ladrando fuertemente al interior de la casa.

Fue tan violenta la acción del perro que la joven dejó de cantar y se separó4 del piano, diciendo de nuevo:

-Vamos, «Leal», aquí.

Pero después, oyendo que los ladridos —22→ del animal se iban alejando hacia el fondo de la casa, volvió al piano murmurando:

-Qué sé yo qué tiene «Leal» esta noche.

Gil Gómez, después de haber llamado la atención del perro a otra parte, alejándolo por un momento, se deslizó por el bosquecillo, ligero como el pensamiento, hasta volver a la ventana, a cuya vidriera dio tres golpecitos tímidos y discretos.

-¿Quién llama? -dijo la joven ligeramente asustada.

-Yo, señorita Clemencia, soy yo -dijo Gil Gómez, procurando dar a su voz un tono de confianza y seguridad para tranquilizar a la joven.

-¡Ah!, ¿es usted, señor Gil Gómez? -dijo ésta acercándose a la ventana.

-Sí, señorita -respondió Gil Gómez sacando precipitadamente un papel y poniéndolo en manos de la joven-, yo, que traigo este encargo de Fernando.

A esta acción y a este nombre la joven se estremeció de alegría y se ruborizó de sorpresa, tomando el papel que le entregaban.

Gil Gómez iba tal vez a continuar hablando, pero los ladridos del perro se escuchaban cercanos y sólo pudo decir precipitadamente:

-Buenas noches, señorita Clemencia.

—23→-Adiós, señor Gil Gómez, mil gracias -dijo ésta con su misma dulcísima y argentina voz.

Después se aproximó a la bujía colocada encima del piano y leyó trémula de emoción las siguientes palabras:

«Clemencia:

»Mañana debo partir; hoy, como ya acaso sabrás por el doctor, que ha hablado con mi padre, ha llegado el despacho y la orden del señor virrey Venegas.

»Tenemos muchas cosas que decirnos por última vez.

»Si me amas, espérame esta noche al dar las doce junto a la puertecilla del jardín que da a los campos, donde podremos hablar libremente, porque esta noche no debe ir mi padre a visitar al doctor.

»¡Ah!, ¡por qué triste motivo nos juntamos!

»Adiós.

»Fernando».

-¡Ah!, crueles, ingratos, quieren separarnos, nos van a arrancar el uno del otro -dijo Clemencia dejándose caer de codos sobre el piano y ocultando su cabeza entre las manos para sollozar.

Cuando «Leal» se acercó a la ventana de la habitación sólo pudo oír el rumor de los pasos de Gil Gómez que se alejaba corriendo.

—24→Esta vez, la primera de su vida, «Leal» había sido burlado, completamente burlado en sus barbas, y cerca de media hora permaneció en la ventana, ladrando fuertemente por intervalos, confundiéndose sus ladridos con los de los demás perros de San Roque, sin ser notado por su joven ama, que con la cara oculta entre sus manos continuaba sollozando dolorosamente.

—25→

¿Qué amores misteriosos eran esos que así se alimentaban en el rincón de esa aldea solitaria?

¡Cuánta poesía debía haber en el amor de esta pobre niña huérfana, aislada con sus pensamientos purísimos y romancescos, lejos de su país natal y del contacto envenenado de la sociedad, entregada a su inspiración, sin que la venalidad ni el interés hubiesen encontrado un eco en su inocente corazón!

¡Pobre ave de blancas plumas!, ¡ave huérfana!, ¡ave sola!, ¡ave extranjera!, ¡que vas atravesando el espacio con raudo y sereno —26→ vuelo, aspirando todo el aire que le llena, recibiendo todos los rayos de luz que le inundan, escuchando todos los murmullos dulcísimos y misteriosos del éter!

¡Pobre ave! Dios no quiera que ese aire se envenene para tu aliento, que esa luz te ciegue al inundarte, que esos murmullos se tornen en adioses, en gritos de dolor, en suspiros de despecho, que esa vida que Dios te ha dado como bendición languidezca y se te torne como castigo.

¿Quién era ese joven Fernando que tan profunda impresión había inspirado en aquel inocente corazón? ¿Quién era, que con sólo una palabra de despido hacía derramar abrasado llanto de aquellos ojos?

Fernando era digno de tanto amor y de aquellas lágrimas.

Hijo de un noble y honrado plantador de tabaco y hacendado de aquella provincia, había pasado una parte de su juventud en un colegio de Puebla de los Ángeles y hacía dos años que había vuelto al hogar a vivir al lado de su padre.

Muy al contrario de lo que sucede casi siempre con todos los jóvenes, hijos de familias acomodadas de provincia a quienes se envía a educarse a la ciudad, fuera de la vigilancia paterna, Fernando sólo había traído buenos sentimientos, instrucción —27→ aristocrática que hace tan interesante a los jóvenes.

Además, Fernando era artista, artista por inspiración, artista por nacimiento si se quiere, y la mayor parte de los cuadros que adornaban los amplios y sencillos cuartos del hogar paterno eran obras que a su mano había dictado su imaginación.

Con una fisonomía hermosa, melancólica y agradable de contemplar, con un porte simpático y distinguido, con una alma llena de pensamientos nobles, de espiritualismo, de amor, de poesía, dejándose arrebatar por todos sus buenos instintos, su vida era una incesante aspiración a todo lo bello, cada pensamiento una ilusión, cada esperanza una fantasía, cada palabra una estrofa de la poesía del corazón.

Sucedió lo que era natural que sucediera.

Fernando, al volver del colegio, encontró a Clemencia, que hacía cuatro años se había ido a habitar la aldea en compañía de su padre, la veía en la misa mayor los días festivos, en los paseos que ella, niña melancólica, y él, joven soñador, errante, admirador de lugares hermosos y solitarios, escogían de igual manera.

Además, el doctor y su padre eran antiguos amigos y se visitaban mutuamente, —28→ acompañados de sus hijos. Así es que en las largas noches de invierno o en las tempestuosas del otoño, mientras los dos ancianos y algunos caballeros de la vecindad conversaban entretenidamente sobre política, sobre viajes, o jugaban al ajedrez en un rincón de la sala, los jóvenes corrían al cuartito de Clemencia y allí, sentados cerca del piano, hablaban también en voz baja, o tocaban juntos, extasiándose con las mismas melodías, alabando las mismas piezas de música, participando del mismo entusiasmo, o se alternaban para leer las obras que, tales como el Pablo y Virginia de Bernardín de Saint Pierre, la Atala y René de Chateubriand, el Werther de Goethe, las Cartas de Eloísa y Abelardo, las Poesías de Meléndez, se encontraban por una casualidad rara en aquella época en la biblioteca del doctor.

Esta semejanza de edad, de carácter de costumbres, de inclinaciones, de pensamientos, este aislamiento común en medio de una aldea solitaria que no presentaba ningunas otras distracciones al corazón, estas largas horas pasadas solos en compañía, escuchando el monótono ruido de la lluvia que afuera azotaba los cristales de la habitación, o contemplando con el mismo arrobamiento, con igual éxtasis, el hermoso espectáculo de los silenciosos y serenos campos iluminados —29→ por la blanda luz de la luna, esta conversación inocente, pero sin testigos, estas lecturas en que figuraban personajes tan interesantes a los ojos de los jóvenes y en situación tan análoga con la suya; esta vida corriendo en común, armonizada por la música del piano y embellecida por ese perfume de melancolía y recogimiento interior que la semejanza hacía nacer, estas palabras vagas, incoherentes, estas confidencias a media voz de lo que se soñó anoche, de lo que se pensó durante el día, de esas alegrías o dolores ocultos de la vida, hicieron nacer en el corazón de los dos jóvenes, sin saberlo, sin comprenderlo, primero una amistad, amistad entre un joven y una señorita que tan pronto degenera en una ternura dulce, en un cariño, en un amor, en una pasión.

Lo que primero había sido un efecto de la casualidad, se hizo una necesidad; los dos jóvenes acabaron por no poder vivir sin verse.

Clemencia pasaba el día inquieta, distraída y melancólica hasta la noche, y Fernando por su parte no hacía otra cosa durante el día que suspirar, pasearse cerca de la casa del doctor, por los campos que estaban detrás del jardín y sirviendo de límite entre ésta y la hacienda, hasta las ocho, hora en que su padre, con ese buen orden, con ese arreglo en las —30→ costumbres que preside a todos los actos de la vida de provincia, tomaba su ancho sombrero, su grueso bastón de nudos y su amplia capa, o su paraguas en tiempo de lluvias, y apoyado en el brazo de su impaciente hijo se dirigía, siguiendo la espalda del jardín y por el bosquecillo que ya conocemos, a la casa del doctor, donde de nuevo entablaban los juegos, las discusiones, las relaciones de viajes o aventuras de la juventud.

Por su parte, los jóvenes se aislaban como de costumbre, y después de haber permanecido un momento silenciosos, como para saborear el recogimiento del placer de hallarse juntos, dejaban desbordar por sus labios el torrente contenido en su corazón durante veinticuatro largas horas, primero con suspiros, después con medias palabras, con frases incoherentes y con discursos arrebatados hasta confundirse, hasta tocar casi sus rostros, para volver después a su silencio y absorción.

Clemencia dejaba caer sus manos sobre el teclado y hacía brotar de él las armonías que la víspera habían extasiado a Fernando, o siguiendo el giro de sus confidencias tocaba fantasías hijas de su imaginación y de su alma.

Fernando, por su parte, presentaba a la joven copias hermosas y vistas de los sitios que la víspera ella había elogiado, —31→ o imágenes de las descripciones que juntos habían admirado en los libros que leían.

Y ese cambio delicioso de pensamientos, de ilusiones, de esperanzas, duraba hasta las diez, hora en que el hacendado sacaba su enorme reloj de plata y, después de haber dado las buenas noches al doctor, a su hija y a los demás vecinos, salía apoyado en el brazo de su entristecido hijo.

Clemencia había hecho una costumbre de salir a acompañar a sus huéspedes hasta el final del corredor que terminaba en el jardín, y allí los jóvenes podían cambiar un último adiós, una última mirada, una última esperanza.

Clemencia permanecía reclinada contra una de las columnillas del corredor hasta que el joven desaparecía a su vista y el ruido de sus pasos se perdía en el silencio de la noche.

Fernando, por su parte, volvía repetidas veces la cara para ver dibujarse aquel cuerpo querido en el fondo obscuro del corredor, para enviar al través de la brisa un último suspiro de despedida.

¿Y sus padres no notaban aquel anhelo de buscarse?

Sí, lo notaban.

¿Pero qué mal podía haber en ello?

Por el contrario, parecían regocijarse interiormente de aquel afecto que debía —32→ tener un desenlace tan feliz y que estrecharía más los lazos de la amistad que los unía.

Así se pasó para los jóvenes un año como un dulce sueño; aquellas dos horas diarias les parecieron poco para verse, para estar juntos, y desearon, ya que no podían prolongarlas, verse a otras distintas.

El doctor, acompañado de Clemencia, acostumbraba pasearse durante las tardes por los sitios más hermosos y más solitarios de la aldea, hasta la oración, hora en que ambos volvían lentamente a la casa.

Fernando lo sabía perfectamente y muchas veces, oculto en un recodo del camino, había seguido con la vista a la señorita Clemencia, cuyo rostro encantador y gracioso vestido veía dibujarse entre los claros de los árboles; pero, por un sentimiento de vergüenza y respeto al doctor, que ciertamente no podía dejar de conocer aquella solicitud en reunirse con ellos, no siempre los encontraba.

¿Clemencia sabía esto?

¡Quién sabe!

Pero una noche preguntó con una voz ligeramente conmovida, sin ver a Fernando y con los ojos en el teclado:

-¿Y no acostumbra usted pasear durante las tardes?

-No, señorita -respondió éste-, paso —33→ unas tardes muy tristes encerrado en mi cuarto dibujando, o en el curato con Gil Gómez, cuya alegre conversación apenas me distrae.

-¿Pues no sería mejor pasear y hacer ejercicio, lo cual sería muy provechoso por el buen sueño que da la fatiga? -continuó la joven con esa misma voz, que quiere ocultar el pensamiento que desea hacer comprender.

-¡Oh!, sí, ciertamente, muchas veces he pensado en ello, pero de no ir acompañado me son ya tan conocidos hasta los rincones más apartados de la aldea de San Roque que no tienen ningún encanto para mí.

-Ah, sí; pero nosotros paseamos también todas las tardes.

No es necesario decir que a la tarde siguiente Fernando encontró «casualmente» al doctor y a Clemencia al volver de la pequeña cañada que conducía al curato, cerca del torrente que se precipitaba detrás de él, y venciendo su timidez y su vergüenza dijo con un acento perfectamente natural, pero que no debió engañar al doctor, que como todos los médicos era filósofo, observador y hombre de mundo.

-¡Oh!, qué casualidad que nos hayamos encontrado.

-Muy feliz, por cierto -dijo el buen doctor, que como hemos dicho no veía —34→ mal aquella dulce intimidad que reinaba entre su hija y el hijo de su antiguo amigo-, y debe usted adoptar esa costumbre de acompañarnos al paseo durante las tardes, que es muy provechosa para la salud.

Los dos jóvenes se ruborizaron de placer.

La costumbre se adoptó, en efecto.

De manera que, mientras el doctor andaba a pasos lentos conversando algunas veces con un vecino, los jóvenes se internaban en las selvas, salvaban con dificultad brincando sobre las piedras el río en los lugares en que corría mansamente, admirando el sublime espectáculo del sol moribundo que se abismaba detrás de las lejanas montañas, que desde ese punto se dirigen a encontrarse y continuarse con la gran cordillera de los Andes, o deteniéndose al pie del torrente, cuyas aguas, después de haber servido para mover las ruedas de una pequeña fábrica, se precipitaban al cabo de un cuarto de legua de camino, rugidoras, blanquizcas, formando una ancha cinta de plata, salpicando de pequeños copos de espuma a los jóvenes, que sentían nacer en su alma esas sensaciones indefinibles de alegría y terror, de gratitud a la Providencia, que se experimentan con la contemplación de todos los objetos de la creación, en esos momentos en que cada —35→ pensamiento es una plegaria, cada palabra un himno de alabanzas al Señor de lo creado.

Allí sentados en una de las grandes piedras que sobresalían del nivel del río, a la sombra de esos verdes y frondosos árboles que orillan todas las confluencias del Alvarado, aspirando esa brisa fresca y agradable que suspira en la superficie de los ríos, apagadas sus palabras por el estruendo rugidor del torrente, bañado su semblante por las últimas suavísimas tintas crepusculares, pasaban juntos instantes que traían siglos de felicidad, hasta que se oía la voz del buen doctor que les llamaba, y entonces volvían lentamente a la casa, cambiando antes de separarse las flores que habían recogido, como para convencerse que no eran sueños mentirosos de inmensa felicidad aquellas tardes de alegría, de esperanzas, de recogimiento interior, separándose para volverse a ver en la noche y hacer recuerdo de la tarde, como temiendo ver borradas tan pronto de su alma aquellas impresiones purísimas de amor.

Los domingos y días festivos traían para los jóvenes nuevos dulces placeres.

A las nueve el anciano cura de San Roque decía en la pequeña parroquia una misa, misa que nuestro conocido Gil Gómez, en su calidad de sacristán, ayudaba —36→ después de haber adornado el altar y haber permanecido desde las ocho en la torre para dar los tres repiques que según la costumbre de las aldeas servían para llamar a la gente de San Roque y de las rancherías inmediatas.

Desde esa misma hora, Fernando, echado de codos sobre el balconcillo de piedra del campanario, desde donde la vista descubría todo el pueblo y sus inmediaciones, permanecía con los ojos fijos en dirección a la alameda que ya conocemos, hasta que descubría entre el follaje de los árboles la gorrita verde, el tápalo encarnado y el vestido blanco de Clemencia apoyado en el brazo del doctor.

Fernando descendía precipitadamente a la iglesia y ocupaba el rincón de una columna cercana a un confesionario, donde Clemencia acostumbraba generalmente arrodillarse.

El templo se iba llenando poco a poco de gente; los jóvenes permanecían aislados en medio de aquella multitud.

El cura era demasiado anciano y la misa duraba por consiguiente más de media hora, que para ellos era un momento, arrobados como estaban por la mística música del órgano y más que todo por el placer de hallarse juntos.

Después el templo se iba vaciando gradualmente, y los jóvenes eran los últimos en salir, pues el doctor acostumbraba conversar un rato con los vecinos notables, —37→ que se reunían formando grupo en el cementerio. Fernando les acompañaba hasta su casa, y aun algunas veces, invitado por el doctor, pasaba el resto del día en su compañía.

Además, hacía algún tiempo que el joven preparaba una sorpresa a Clemencia.

Una noche en que, como de costumbre, ambos permanecían aislados de la pequeña tertulia del doctor, Fernando, con acento conmovido, dijo a la joven:

-Si usted no se ofendiera, le enseñaría una cosa que he traído.

-¿Qué cosa? -preguntó la niña con interés.

-Una pintura -respondió Fernando.

-¿Una pintura? ¿Y por qué me había de ofender?

-¿Me lo promete usted, Clemencia?

-Se lo juro a usted.

Entonces Fernando sacó del bolsillo de su levita una cajita pequeña que abrió con precaución, desenvolvió cuidadosamente una placa de marfil sobre la que se había pintado una miniatura y la colocó ante los ojos de Clemencia, que seguía con curiosidad sus movimientos.

Clemencia hizo una exclamación de sorpresa y se ruborizó por la emoción.

Aquella miniatura era un retrato suyo, pero tan perfecto, tan semejante, que ciertamente la niña no pudo disimular preguntando a quién pertenecía.

—38→Después lo volvió a llevar a sus ojos para contemplarlo de nuevo, y pálida por la sorpresa, por la emoción, por el autor, digámoslo de una vez, lo volvió a colocar en manos de Fernando, diciendo con un acento trémulo y conmovido:

-¿Y por qué gasta usted su inspiración en esto? ¿No valdría más emplearla en otra cosa mejor?

-¿Lo cree usted así, señorita? -preguntó Fernando.

Clemencia no respondió, pero sus ojos se clavaron con sublime expresión de amor en los de Fernando.

Los dos jóvenes sintieron que un fluido magnético circulaba por sus venas, sus rostros se juntaron hasta tocarse, y al darse un beso casto, pero quemador, ardiente, apasionado, que nadie más que la profunda brisa de su alrededor escuchó, pero que resonó con eco de música en su corazón, sellaron para siempre aquel eterno amor, para perderse en recuerdos se había revelado más que por palabras vagas, por miradas y por suspiros.

En lo sucesivo los jóvenes se vieron a hora y en sitio excusados para decirse siempre lo mismo, para jurarse amor y eterno amor, para perderse en recuerdos del pasado, en delirios del presente, en esperanzas y proyectos para el porvenir.

¿Cuáles eran esas esperanzas?

¡Quién sabe! Ellos pensaban en vivir —39→ siempre juntos, sin ver que aquella unión en apariencia tan fácil era casi imposible de verificarse.

¡Ay!, el viento del desengaño debía evaporar algún día el perfume de aquel amor.

Así se deslizaron otros seis meses, mil veces más encantados que aquel primer año de amor silencioso, sin que los jóvenes pensasen en otra cosa que adorarse y esperar.

Pero esta felicidad, como al fin felicidad, no debía durar mucho tiempo.

En efecto, aunque Fernando no desperdiciaba completamente su tiempo, puesto que las horas de la mañana, y las que le dejaban libres su adoración a Clemencia, las consagraba a la pintura, al estudio de las lenguas muertas, que formaban la base de la única educación que entonces se daba a los jóvenes en la Nueva España, al padre de Fernando le entró ese escrúpulo que les entra a todos los padres de provincia de creer que sus hijos no pueden labrar su fortuna sino lejos del hogar doméstico, tomando una carrera, un trabajo diferente, y que el tiempo que en él pasan es perdido para su porvenir.

Una circunstancia vino a convertir en realidad el pensamiento del hacendado.

—[40]→ —41→

El virrey Venegas había desembarcado en Veracruz y el ruido de su llegada había venido como un eco perdido hasta el rincón de aquella aldea ignorada.

El hacendado se alegró demasiado cuando supo por acaso que entre los militares que formaban el séquito del Virrey se encontraba un hermano suyo, de menor edad que él, que desde muy joven había pasado a España, después de haber servido algún tiempo en las milicias de Manila. Además, ahora volvía con el grado de Brigadier, grado demasiado honorífico en aquella época, y con la privanza del Virrey, que ponía en él toda su confianza en los asuntos militares.

Una mañana, tres días después del desembarco —42→ del Virrey en Veracruz, los vecinos de San Roque contemplaron un espectáculo enteramente nuevo en su pacífica aldea, el de un militar de grado superior lujosamente vestido, perfectamente montado y seguido de dos dragones, preguntando por la habilitación del hacendado.

Mientras que los vecinos, después de habérsela mostrado, formaban un corrillo en el que se opinaba que aquel militar venía para vender las tierras o para poner preso de orden del Virrey al hacendado, entraba éste por la maciza puerta de la hacienda y, después de haber dado órdenes en el patio a los criados para que se cuidase de los caballos, subía la amplia y sólida escalera de piedra, atravesaba el extenso corredor que conducía a las habitaciones interiores y, sin hacer caso de los perros que ladraban alborotados al aspecto de aquellos tres hombres, tan desconocidos para ellos y vestidos de tan extraña manera, ni de los criados que salían azorados al ruido de su sable y sus espuelas, penetraba en el salón y caía en brazos del hacendado exclamando con acento rudo y varonil, pero conmovido:

-¡Ah!, mi querido Esteban, al fin te vuelvo a ver después de treinta años de ausencia.

-¡Rafael!, hermano mío -exclamó el hacendado —43→ sorprendido al aspecto de aquella visión tan querida para él.

Y los dos hermanos volvieron a abrazarse, sin hablar, sin que se oyese durante diez minutos otra cosa que sus sollozos, esos sollozos de alegría o de dolor que nos arranca la vista de una persona querida, muerta tal vez para nosotros, pero cuya tumba estaba en nuestro corazón y cuyo recuerdo vivía en nuestra memoria.

Por fin, el militar se desprendió de los brazos de su hermano, y con un acento de chiste y familiaridad, en el que se conocía se trataba de ocultar la emoción del hombre bajo la ruda corteza del soldado, exclamó:

-¡Eh!, pero qué diablos nos estamos jirimiqueando ni más ni menos que dos mujeres, cuando por el contrario debemos regocijarnos, puesto que vengo a pasar dos meses en tu compañía, con licencia del señor Virrey.

-¡Oh!, Rafael, ¡qué dichoso soy con volverte a ver, cuando ya te había creído muerto! ¡Pobre de nuestra madre! En su agonía no pensaba más que en ti, no hizo más que nombrarte hasta su último suspiro -dijo don Esteban con acento conmovido.

-¡Eh!, pero qué diablos nos estamos tan tristes, me obligas a volver a montar a caballo y tomar el pésimo camino por —44→ donde con mil trabajos he venido desde Veracruz -exclamó don Rafael llevando su mano a sus ojos5 para borrar los últimos vestigios de las lágrimas, que acaso por la primera vez después de su infancia le arrancaban los tristes recuerdos de los primeros años.

-No, hermano mío, ya no hablaremos más de eso.

Los dos hermanos se sentaron en un canapé.

-¡Diablo!, cómo hemos envejecido -continuó el militar con su tono naturalmente jovial-. Buen chasco me he llevado yo, que no hace media hora, al acercarme a esta aldea, venía pensando en ti y viéndote como eras hace la friolera de treinta años, es decir, un joven gallardo, y en [...]6 lugar de aquella estatura elegante, aquellos negros cabellos, aquellos ojos vivos, me encuentro con una estatura encorvada, unos cabellos canos y unos ojos que en vez de brillar con el fuego de otros días me miran con tristeza y lloran y más lloran.

-¡Ah, Rafael!, pero qué ingrato has sido con no hacer caso ni contestar a las cartas que en diversas épocas te he escrito a España -dijo don Esteban.

-Pues te aseguro que no es muy fácil, por cierto, recibir cartas de la Nueva España cuando no se está ni una semana en un mismo lugar, cuando se hace la —45→ guerra a los revoltosos o se pelea con los soldados de ese truhán de Bonaparte en Sierra Morena, en Madrid, en Zaragoza; además, sí te he escrito dándote razón de mis grados, pero no era muy fácil que las cartas que yo dirigía a México llegasen hasta este rincón donde te has venido a meter y donde he sabido que vivías por una casualidad que me hizo encontrar a nuestro antiguo amigo Pérez, quien me dio razón de ti. Pero en fin, me alegro, porque según veo no estás tan mal puesto y no falta lo necesario. ¿Te acuerdas de lo que decía nuestra buena madre? -continuó don Rafael procurando disimular con su tono jovial su emoción-. Esteban ha de ser más rico que Rafael, pero Rafael ha de pasar mejor vida que Esteban. ¡Oh, qué bien adivinó la buena señora!

-¿Y tu salud no se encuentra quebrantada, hermano mío? -preguntó don Esteban con interés.

-Así así, Esteban; mi brazo y mi pie izquierdos flaquean un poco, por dos mosquetazos que les debo y no les podré pagar ya a esos pícaros franceses; me los recetaron en Zaragoza. Además, mira mi pecho -añadió desabotonando su casaca de paño de grana y mostrando a su hermano una profunda cicatriz bastante reciente todavía-. Éste —46→ fue un lanzazo con que me obsequió un bribón polaco en Somosierra... Pero no, no bribón, Dios le haya perdonado, porque tuve la satisfacción antes de caer del caballo de responder a su lujoso obsequio con un magnífico sablazo que le dividió la cabeza en dos, lo mismo que si fuera una naranja.

-¿Y cómo fue eso, Rafael? -interrogó don Esteban.

-Figúrate que estábamos el General y yo al pie de una colina, dirigiendo la artillería, porque todos los artilleros habían sido lanceados por los polacos, cuando éste me dice:

»-Capitán, mire usted, mire qué carnicería están haciendo los polacos sobre nuestros pobres guerrilleros.

»-En efecto -exclamé yo, viendo a los lanceros de Poniatowsky cargar sobre nuestros infantes.

»-¡Oh!, y son los guerrilleros de ese bravo capitán don Javier Mina, mi buen amigo.

»-General -continué, señalando a un grupo de dragones que formaban su guardia de reserva-, ¿me permite usted que tome veinticinco hombres de esa reserva?

»-Vea usted lo que hace, Capitán, ya estamos perdidos y va a aumentar la carnicería inútilmente; pero en fin, tómelos usted.

»-Gracias, mi General -dije, y acercándome —47→ al cuerpo de dragones, que veían impacientes y sin poderles auxiliar la matanza de sus compañeros, les grité-: Ea, destáquense treinta hombres, y los que amen al capitán Mina y a sus compatriotas, que me sigan.

»En un instante estuvieron a mi lado.

»-Ahora, muchachos, a galope tendido hasta llegar a donde están esos bribones polacos, y a cerrar a sablazos con todo el que esté a caballo.

»¡Oh!, aquello era magnífico; si no daba uno un sablazo, tenía que recibir un lanzazo, es decir, había que matar o morir. Los polacos, en mayor número, caían sobre don Javier Mina, que viéndose auxiliado se batía como desesperado; todo era gritos, blasfemias, lamentos, vivas a Bonaparte o a Fernando, a Francia o a España; todos nos confundíamos, nos atropellábamos, caíamos del caballo heridos o desmontados por la violencia de la carrera o el empuje para dar un sablazo.

»Yo vi cerca de mi pecho la hoja de una lanza que, para agrado de la vista tal vez, tenía una banderola tricolor; a la extremidad opuesta de esa lanza no vi más que unos bigotes y unos ojos centelleantes de furor.

»Aquí acabó todo, pensé para mí; pero muramos matando, y al sentir en mi pecho el frío del acero, alcé mi sable con las dos manos, y después de haberle dado —48→ la dirección, lo dejé caer con todas mis fuerzas a tiempo que caía del caballo.

»No sé lo que pasó después.

»Cuando volví en mí eran ya las seis de la tarde, según la luz, que ya se iba acabando. Lo primero que vi a mi lado al abrir los ojos, hombro con hombro y pie con pie, lo mismo que si fuera mi hermano, fue al polaco, cuya cara no se me había olvidado a pesar de que sólo le había visto un instante en la mañana; el bribón parecía todavía enojado, a pesar de que en defecto de su cabeza había correspondido con generosa magnificencia a su obsequio.

»Volvime del otro lado para no contemplar aquel espectáculo, llevé maquinalmente mi mano al pecho, donde sentía un dolor agudo, y la retiré llena de sangre; pero no era la herida lo que más me molestaba, yo sentía todo mi cuerpo adolorido, lo cual no era extraño, puesto que, como conocí desde luego, los caballos de los dragones y los fugitivos habían pasado sobre mí, lo mismo que si fuera yerbecilla o césped.

»Me levanté con precaución cuando las tinieblas hubieron inundado completamente el espacio, y favorecido por ellas, como conocí desde luego los caballos de hombres muertos, anduve casi arrastrándome hasta una cabaña donde llegué a la media noche.

—49→»Las buenas gentes que la habitaban me prestaron auxilios y me informaron del éxito de la batalla. La herida por fortuna no era de gravedad; la punta de la lanza, habiendo encontrado un obstáculo en la costilla, se deslizó entre ella y los músculos, causando poco daño.

»Así es que cuatro días después salía yo de allí perfectamente curado; luego que llegué al punto donde se habían reunido los restos del dispersado ejército, supe que se me había creído muerto y se me habían hecho honras fúnebres y no sé cuántas cosas más.

»Ocho días después ponían en mis manos un despacho en el que, en atención a mis méritos, servicios, etc., se me concedía el grado honorífico de Brigadier.

»Di a todos los santos el obsequio del polaco y aun creo que mandé decir una misa por el descanso de su alma.

»Por fin, últimamente he sido destinado a las milicias de Nueva España, que desde la destitución del virrey Iturrigaray creo no está muy contenta, y para acompañar al señor virrey Venegas, que casi ha depositado en mí toda su confianza.

»Conque ya sabes, Esteban, en resumen, mi vida, miseria primero, después balazos, batallas, lanzadas, distinciones, aventuras, y alegría en medio de todo.

»Ahora te toca a ti.

—50→-En mi vida no hay grandes agitaciones -dijo don Esteban-; siempre he vivido pacífico y obscuro. Diez años después de tu partida murió nuestra buena madre, y al verme aislado en la tierra, me uní en matrimonio con una joven colombiana.

-¡Bravo! -interrumpió el Brigadier-. ¡Bravo! Es decir que tendré una media docena de sobrinitos lo menos. Ea, niños, venid a conocer a vuestro tío que llega de España, dispuesto a daros gusto, a pasearse con vosotros por estos andurriales, a referiros cuentos de batallas.

-¡Oh!, no -interrumpió don Esteban con una sonrisa al ver el rapto de su hermano-, mi ventura no debía ser larga, porque dos años después de nuestra unión mi tierna esposa murió al dar a luz un niño, y yo entonces, cansado del bullicio de la ciudad, lastimado mi corazón por tanta pesadumbre, dejé pocos años después Veracruz y me vine a habitar esta aldea, donde había comprado una pequeña hacienda.

-¡Ah!, eso es otra cosa; pero, es decir que siempre tengo un sobrino, ¿no es así?

-Sí, Rafael, un gallardo joven por cierto.

-¡Bravo! ¿Y vive a tu lado? -preguntó el Brigadier.

-Sí, desde hace dos años, pues ha permanecido cuatro instruyéndose en un seminario de Puebla.

—51→-Pícaro, ¿y por qué no me lo habías dicho desde luego para hacerle venir a fin de que le conozca yo?

-Ya que has descansado un poco, despójate de tus armas y vamos a buscarle a su cuarto, para que te enseñemos toda la casa y siembras -dijo don Esteban, que se sentía revivir de treinta años con aquella visita tan querida.

El Brigadier se despojó de sus arreos militares y los dos hermanos salieron a los corredores.

-Bonita casa tienes por cierto: lindas vistas, amplitud, alegre aspecto -dijo don Rafael-; de buena gana viviría yo siempre contigo.

-¿Y por qué no, Rafael?

-¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo presentimientos de que no ha de pasar mucho tiempo sin que el Virrey necesite de mis servicios.

-¡Oh!, no temas -dijo don Esteban con una sonrisa-, aquí en la Nueva España se goza de una paz octaviana; y luego, ¿en qué fundas tus temores?

-En nada, absolutamente en nada por ahora, es un simple presentimiento. Pero en vez de perder el tiempo en presentimientos, llévame donde esté mi sobrino, o hazle venir, que ya rabio por conocerle. ¿Es acaso aquel muchacho flaco y larguirucho que viene subiendo la escalera? -preguntó el Brigadier al ver a nuestro conocido Gil Gómez.

—52→-No, ese joven es un huérfano que se ha criado en mi casa, que ama con exceso a Fernando y a quien éste quiere igualmente bien.

-Qué cara tan franca y tan simpática tiene. Pero, si no me engaño, es un joven que a media legua de esta aldea estaba subido en un árbol y que me ha indicado la dirección del camino mejor y más corto para llegar. Sí, es el mismo -continuó don Rafael, reconociendo a Gil Gómez a medida que se acercaba.

Gil Gómez llegó donde se hallaban los dos hermanos.

-Amiguito, mil gracias por el consejo -dijo don Rafael-, pero, ¿cómo ha podido usted llegar casi al mismo tiempo que nosotros, que veníamos en buenos caballos?

Gil Gómez no respondió, pero bajó los ojos lanzando una mirada significativa a sus largas y ágiles piernas.

-¡Ah!, ya comprendo -continuó sonriendo el Brigadier-, con esas piernas es usted capaz de aventajar al caballo de más largo correr. Pero, ¿qué hacía usted trepado en aquel árbol?

-Cogía un nido para el señor cura, que es muy afecto a los pájaros, señor jefe -respondió Gil Gómez.

-Vaya un gusto. Pero usted, que debe conocer las costumbres de esta casa, ¿quiere decirme qué han hecho con mis caballos y los de mis asistentes?

—53→-Ahora que entraba yo por el corral vi a Juan el vaquero que preparaba la pastura de los tres animales, mientras se revolcaban a su sabor en el estiércol.

-¡Bueno, bueno! -dijo el Brigadier-, porque desde ayer en la tarde que salimos de Veracruz no hemos encontrado casa, ni un ventorrillo, ni una posada; árboles muy hermosos, campiñas muy bellas, flores de muy bonitos colores, pero muy poco pan para nosotros y forraje para los animales.

-Supuesto que ya cuidan de los caballos -dijo don Estaban dirigiéndose a Gil Gómez-, manda poner el almuerzo y haz que coloquen a esos soldados que acompañan a mi hermano en el cuartito que está junto al pajar y... ¿dónde está Fernando?

-Debe estar en su cuarto -respondió Gil Gómez.

-Pues ve y dile que venga a saludar a su tío don Rafael, que como nos habían anunciado ha vuelto de España.

Gil Gómez corrió a ejecutar lo que se le había mandado.

-Me gusta el muchacho, pero ¿qué tiene que ver con el señor cura de la aldea? -preguntó don Rafael.

-Lo he enviado a él para que le ayude en los quehaceres del curato.

-Pues no tiene por cierto aspecto de sacristán. Pero, si no me engaño, aquel —54→ joven que se acerca es mi sobrino -dijo don Rafael viendo llegar por el corredor a Fernando acompañado de Gil Gómez.

-Sí, es mi hijo Fernando.

-Acércate pronto, sobrino Fernando, acércate a abrazar a tu tío que ya rabia por acabar de conocerte -gritó el bullicioso Brigadier saliendo al encuentro del joven y estrechándole con efusión entre sus brazos-. ¡Hola!, y qué guapo mozo eres -continuó volviendo a abrazarle-. Qué bien sentaría a ese semblante pálido y a ese cuerpo elegante un uniforme de Teniente de la guardia particular del Virrey. ¡Oh!, más de un corazoncito mexicano había de suspirar tímidamente. Sí, cuando parta, tú también partirás conmigo a las milicias, ¿no es verdad?

Un ligero rubor y un sentimiento de contrariedad se pintaron en el rostro de Fernando al oír ese deseo, pero tan leves, tan imperceptibles, que pasaron enteramente desapercibidos. Además, se apresuró a responder con cortesanía:

-Mucho me alegro de conocer a un hermano tan querido de mi padre, y me regocijo también de que venga a hacernos compañía acaso por algún tiempo.

-¡Oh!, sí, por dos meses, guapo y cortés sobrino. Ya verás qué hermosos días pasaremos juntos. Tú conocerás perfectamente todos estos andurriales y pescaremos y cazaremos, porque yo sé quién en —55→ esta casa me dará razón de los sitios donde hay pájaros.

En este momento se presentó un criado a avisar que el almuerzo estaba servido.

-¡Bueno! ¡Bravo! ¡Viva el almuerzo! -gritó el Brigadier-, que tengo un apetito como cuatro.

Y los tres se dirigieron al comedor.

-¡Caramba! Sólo la vista de esta pieza es capaz de abrirle a uno el apetito. ¡Qué alegría! ¡Qué luz! ¡Qué aire tan fresco se respira aquí! -continuó con tono alegre don Rafael.

El comedor era en efecto una vasta pieza cuyas amplias y envidrieradas ventanas caían a una huerta, cuyos árboles se veían verdear agradablemente; el pavimento era formado de anchas losas, los muebles de sólida madera; pero todo tan limpio, con un aire de frescura y bienestar, que justificaba ciertamente la opinión del Brigadier.

Los tres se sentaron a la mesa cubierta con un mantel blanquísimo de tela de Alemania, encima del cual se veían cuatro cubiertos, un jarrón con flores y a los lados de éste dos enormes fruteros de porcelana, llenos de cuantos frutos agradables producen esos climas benditos del Señor.

Gil Gómez, después de haber dado sus últimas disposiciones, vino a ocupar su lugar en la mesa.

—56→-Qué vida tan bella la de provincia -dijo don Rafael después de haber satisfecho su apetito con los dos primeros frugales platos que se sirvieron-; de muy buena gana pasaría yo en esta feliz morada los días que me restan, de muy buena gana haría yo la dimisión de mi empleo al señor Virrey.

-Pues, ¿hay cosa más sencilla que eso? -dijo don Esteban.

-En fin, si hay paz, ya veremos.

-¿Que si la hay? ¿Pero de dónde infieres que no, cuando hace tres siglos casi no hemos tenido para alterarla más que la conjuración del Marqués del Valle y el motín de los comerciantes, cuando Iturrigaray?

-Yo sé lo que me digo, Esteban. Yo vengo de Veracruz, y en un momento sólo que he permanecido allí, he observado en los que cumplimentaban al Virrey una disposición de ánimos muy parecida a la que había en Madrid los últimos días de abril, que preparaban un alzamiento nada menos.

-¡Ah! -dijo don Esteban-, pero allí había el dominio reciente de un tirano.

-¿Y la luz que ha derramado en México la independencia de los Estados Unidos? Pero en fin, ¡Dios no lo quiera!

Fernando estaba embebido en sus pensamientos amorosos.

Gil Gómez no perdía una palabra de la conversación.

—57→Reinaron la alegría y el buen humor en todo el almuerzo.

Por la tarde el Brigadier, acompañado de don Esteban, de Fernando y Gil Gómez, recorrió la huerta y las siembras; en la noche fue presentado en casa del doctor, acaso con algún pesar de Fernando, que esa noche no habló a media voz con Clemencia y sólo estuvo cerca de ella en las veces que la acompañó al piano mientras cantaba para complacer al nuevo visitante.

-Linda niña, parece una santita -dijo el Brigadier al salir de la casa de Clemencia-. ¡Ah!, sobrinito, sobrinito, ya he observado qué miraditas se dirigían ustedes a hurtadillas, se me figuran que estoy en mis veinte años, yo te contaré también mis aventuras, no te avergüences ni suspires, mi corazón todavía no ha envejecido y puedo muy bien ser tu confidente y tu padrino... y cuanto quieras.

La habitación que fue destinada a don Rafael estaba situada entre el aposento de Fernando y el cuartito de Gil Gómez.

-¡Oh!, voy a pasar una noche magnífica, como hace mucho tiempo no la paso. El cansancio y esta blandísima cama serán capaces de causarle sueño a un adivino -dijo don Rafael al despedirse de su hermano, que le había acompañado hasta su habitación.

A las once no se oía el más ligero —58→ ruido en toda la hacienda, y sus habitantes parecían dormir profundamente.