No hay movimiento espiritual, de alguna importancia, que no plantee el problema de la técnica literaria. El Renacimiento trajo detrás una pléyade de brillantes retóricos que interpretaban los preceptos clásicos sin el servilismo, dicho sea de paso, ni la rigidez hierática que han supuesto ciertos críticos. Pinciano, a juicio del señor Menéndez y Pelayo, ha sido el mejor comentarista que ha tenido entre nosotros la Poética de Aristóteles.

Las reglas tienen su razón de ser, pese a la animosidad que muestran contra ellas los escritores de hoy. Se podrá discutir la procedencia o improcedencia de determinados preceptos, que inspiró la moda o la caprichosa subjetividad de un crítico, como el

| Neve minor, neu sit quinto productior aciu | |||

| Fabula, quae posci vult, et spectata reponi. |

de Horacio. Pero hay reglas consustanciales a la misma obra de arte y sin cuya fiel observancia no es posible realizar lo bello. ¿Quién puede repugnar la unidad de acción, por ejemplo? El romanticismo se disparó como formidable ariete contra la inflexibilidad retórica de los pseudoclásicos franceses, pero no había de ir contra su propia existencia, conculcando principios impuestos por la misma naturaleza del arte. Así lo entendieron los románticos alemanes, con Goethe y Schiller a la cabeza, y de aquí proviene, sin duda, el éxito rotundo de sus obras. Nada de improvisar. El arte, por ser cosa compleja y difícil, requiere estudio y cálculo. A la inspiración hay que domeñarla con la lógica. De aquí que la imaginativa tenga al lado a la razón, para no hacer mangas y capirotes. La fantasía en su raíz y fundamento es un impulso ciego y arrebatado, que exige el correctivo de la mente ordenadora, pues de lo contrario incurriremos en mil sandeces o desatinos. Si los románticos ingleses y alemanes han merecido el dictado de clásicos, no se atribuya el hecho sino a la ponderación y equilibrio de sus facultades intelectivas, al estudio profundo y ordenado y al buen gusto, que si tiene mucho de nativo, es innegable que se depura y quintaesencia con la lectura de los buenos modelos. Goethe se hizo clásico después de contemplar en su viaje a Italia las bellezas artísticas de este país.

El romanticismo español, sin embargo, fue irreflexivo, desordenado, impetuoso como una tromba. La fantasía de sus poetas no admitía la menor cortapisa. Se procuraba exacerbar el sentimiento enfermizo de la vida, como si nos estuviera consentido cambiar a nuestro gusto el semblante de las cosas. Un negro escepticismo y una lúgubre interpretación del universo entenebrecía el arte sin que la luz radiante de ese cósmico optimismo que respira la naturaleza, se descubriese por ningún lado. El espíritu colectivo de la sociedad era una charca cuyo cieno subía a la superficie con sólo remover el agua. Contribuyó quizá a esta agria concepción de la vida, no sólo la moda literaria que venía de fuera, sino el cuadro triste y desolado de nuestro país, nuestra resistencia natural respecto de una situación que pugnaba abiertamente con nuestro rango histórico, la perspectiva de un destino hostil, mal avenido con nuestro espíritu inmortal.

Hay una estrecha relación entre la literatura y el ser político y social de un pueblo. El florecimiento literario coincide siempre con la abundancia y el buen gobierno. Allí donde el espíritu muestra su inquieta actividad, es indicio seguro de que el bienestar material está muy próximo o ha llegado ya. Procede este fenómeno de que las fuerzas ocultas de la conciencia, cualquiera que sea el destino y ejercicio que se las dé, procuran por igual la rehabilitación a que aspiran los pueblos cuando se ven caídos en la abyección política y en la decadencia literaria. La prueba de esta verdad innegable la tenemos en la coincidente restauración del ideal político y del arte en la época de Augusto o de León X, por ejemplo.

La técnica literaria de nuestros románticos consistía en no tenerla, o poco menos. El excesivo desenfado de los poetas de 1830 perjudicó considerablemente al arte. El corcel de la fantasía no sintió la mano dura e inexorable de la razón, como Bucéfalo la de Alejandro, y la poesía se llenó de sandeces y extravagancias. Nunca se habrá disparatado tanto como entonces. Se idealizó el crimen, porque en fin de cuentas, sólo a la sociedad le era imputable, sin que quepa al individuo la responsabilidad de sus actos. Lo más soez y patibulario de la vida fue traído a la literatura como elemento estético. El arte clásico no perseguía otro fin que la creación de la belleza. No era doctrinal, ni didáctico, pues se dirigía simplemente a producir lo bello, si bien como lo bello no existe si no se apoya en lo verdadero y en lo bueno, resultaba que instruía y aleccionaba a su modo, puesto que además de iluminarnos con su mismo resplandor, purificaba nuestras pasiones y nos elevaba a la contemplación de la belleza Absoluta. Para realizar el ideal estético, los griegos echaban mano solamente de las cosas bellas. La proporción y armonía de las partes, la variedad dentro de la unidad, la sencillez y elegancia de líneas y contornos, conspirando a la prosecución de la hermosura, que nace, al fin, de la buena disposición y ajuste de todos sus elementos. Ningún héroe de la literatura clásica era deforme y contrahecho. El poeta de La Ilíada cuando pintaba la belleza física de Aquiles, no pensaba en Tersites, sino en Apolo. Los tebanos, por ejemplo, estaban obligados por una ley, cuya inobservancia llevaba aparejado el castigo o sanción correspondiente, a imitar la belleza y repudiar lo feo. El romanticismo trastornó por completo la noción clásica del arte. Admitió la fealdad y la desproporción entre las partes. Tomó de la naturaleza lo que le vino en gana, sin distinguir lo hermoso de lo feo. Prohijó la virtud y el vicio. Cantó la belleza moral de Jesús e hizo a su vez la apología del suicidio. La literatura se llenó de Quasimodos, Werther y Asheverus. Enmaridó lo patético y lo cómico. Se familiarizó en tales términos con el sentimentalismo enfermizo, que amó todas las cosas que están en torno nuestro con amor pesimista y sombrío. Lo mismo se postraba ante la belleza ideal que ante una pavorosa calavera. El arte clásico se limitó sabiamente a expresar la belleza. Los románticos expresaban lo bello y lo deforme. De aquí que el romanticismo haya sido un antecedente de la escuela naturalista, la cual ahondó mucho más en la charca cenagosa, hasta traer a su superficie toda la flora viscosa y horrible del fondo...

Nuestra típica sensibilidad vió con cristales de aumento este panorama literario de allende la frontera. Y el verbaísmo exagerado de nuestros escritores, más palabreros que profundos, sirvió de carnosa vestidura a toda la hojarasca filosófica e idealista imperante. De música celestial fueron tildados algunos versos. Las digresiones se pusieron de moda, y Espronceda tomó ejemplo de lord Byron y Ariosto. Como nuestros románticos se creían investidos de un poder providencial o semidivino, como los antiguos poetas épicos, pensaban estar en posesión de cierta ciencia infusa y sobrenatural, despreciando por consiguiente los libros y el estudio, que, si a mano viene, impediría el libre juego de la imaginación creadora.

De este horror a la técnica literaria, que nace de la reflexión sobre las cosas, de la contemplación y estudio de los buenos modelos y del comercio diario con los libros de ciencia y de arte, proceden todos los errores de nuestra poesía romántica. La falta de método y de perspectiva de lo trascendental origina la degeneración de las ideas capitales, y el valor simbólico del Fausto se convierte en una diablura, en el poema de Espronceda.

El romanticismo produjo una honda revolución en la técnica literaria. Sometido el espíritu creador, durante más de una centuria, a la severa dictadura de Boileau y de Blair, alzóse ahora, arrogante y egregio, sobre la forma, y todas las ligaduras de la preceptiva clásica, que un exagerado academicismo había hecho intolerables, fueron rotas con la mano nervuda y viril de la nueva escuela. Víctor Hugo arrolló en el teatro -muy endeble el suyo, a excepción de los Burgraves- las unidades dramáticas. Enriqueció las estrofas, usó diversidad de metros, propendiendo más al verso alejandrino por lo que hay en él de sonoridad y de petulante bizarría, y llevó también a las cesuras su aliento reformador y demagógico. No se le quedó entre los nuestros Espronceda a la zaga. Y mucho menos Zorrilla, que siente como nadie quizá, la voluptuosidad métrica. El autor del canto a Teresa rompe con la académica versificación del Pelayo, y sólo en su cuento El estudiante de Salamanca emplea versos de una sílaba -diremos mejor de dos, ya que el verso de una sílaba realmente no existe-, de dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y doce, y entre las combinaciones métricas, la octava real, el romance, la octavilla, los cuartetos, la redondilla, el serventesio, la cuarteta, la quintilla79 y otras formas de arte menor creadas a su arbitrio. Pero toda esta variedad de metros y de estrofas queda muy por bajo del derroche que de una y otra cosa hizo el autor de Margarita la tornera, especialmente en La carrera de Alhamar, verdadero muestrario de combinaciones y de sílabas. En cambio Musset, más hondo y afectivo que inclinado al alarde métrico de Víctor Hugo o a la búsqueda del consonante difícil, como nuestro Bretón de los Herreros, canta sus afectos más profundos y sutiles, sin preocuparse gran cosa de la forma, con el desaliño propio de las almas férvidas y apasionadas, que se entregan por completo a sus inquietudes, dolores y ansias, y apenas se detienen a considerar la calidad del lenguaje rítmico que emplean.

Pero si este desaseo literario, extensivo a otros poetas españoles y extranjeros, tan bien se aviene con la enmarañada psicología romántica e incluso con la dejadez indumentaria y la falta de pulcritud corporal de los románticos, hubo quienes, como Alfredo de Vigny y Leopardi, dieron a la forma todo el alcance que tiene en la realización de la belleza. Si de algo pecó el autor de Cinq-Mars y de Stello fue de un exagerado atildamiento, que denotaba no sólo la influencia helenizante de otros modelos que le precedieron, no muy lejanos, sino un sentido aristocrático del arte, como correspondía a un hombre de su prosapia. En Leopardi, cuya semejanza con los románticos fue más bien de fondo, además de vaga y escurridiza, se extreman estas inclinaciones clásicas. No en vano había traducido a griegos y latinos. Su comercio espiritual con los modelos más egregios de la poesía antigua fue constante. De Homero traduce la Odisea, de Virgilio el libro segundo de la Eneida, de Simónides tres composiciones, y de Horacio, Turio, Eubolo, Alessio y otros. Empleó con predilección notoria el endecasílabo libre, tan difícil y abocado al prosaísmo si no es manejado por un poeta excelso. En endecasílabos sueltos compuso sus Idilios y la mayor parte de sus odas. Rimó también al estilo de Tasso, como en su Imitazione y cultivó los versos eneasílabos y heptasílabos, además del verso blanco, con rima en medio y final, y el de ocho sílabas -Il Resorgimento- como nuestra octavilla, que, como es sabido, es nuestra misma octava italiana, pero con versos de arte menor.

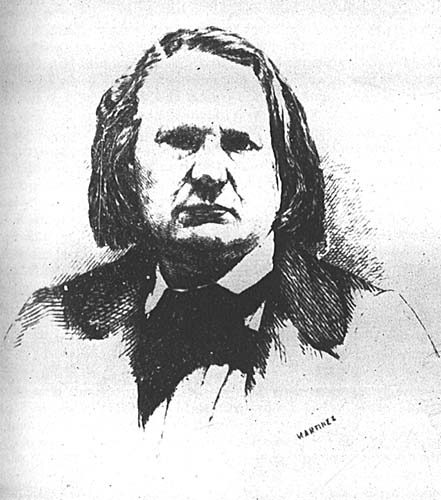

Víctor Hugo

[Págs. 88-89]

Cierto es que el autor de La Retama y de El pensamiento dominante introdujo algunas innovaciones en la métrica, como por ejemplo, modificar la estrofa mélica y la petrarquesca hasta adaptarla con sutil discreción a las maneras modernas, sin que en tan sabia metamorfosis se perdiese casi del todo el encanto y primor del modelo, mas la verdad es que la demagogia métrica había de venir, naturalmente, de otros poetas en cuyo ánimo apenas influían las formas clásicas. De aquí que los que han pasado en la literatura universal por más ignorantones e ingrávidos en cuanto se refiere a bagaje de ideas, han sido los innovadores más audaces: Víctor Hugo, Espronceda, Zorrilla...80

Los románticos fueron los precursores o adelantados de esa arquitectura de la métrica que hizo eclosión al advenimiento del modernismo, y sobre todo en sus degeneraciones y extravagancias, Detengámonos a considerar un momento la elegancia arquitectónica de nuestra poesía clásica. Abrid una antología poética cualquiera. ¿No os sorprende la euritmia formal de sus versos? Ahí están Garcilaso, Lope, Quevedo, Góngora, Fray Luis, Argensolas, Jáuregui, Arguijo, proclamando con sus metros esta gran verdad.

El soneto, por su forma maciza y simétrica, es como el pedestal de una estatua griega. Las letrillas y los romancillos, tan adelgazados y aéreos, si en vez de verlos sucesivamente en las páginas de un libro, los viéramos agrupados, esto es, unos junta a otros, constituirían una especie de peristilo o columnata dóricos. Las octavas reales, por su robustez y uniformidad, son como los basamentos de un templo helénico. Y la lira, con la elegancia de sus dimensiones métricas, parece una guirnalda tejida de pámpanos y flores silvestres o un subrosae de aquellos que los romanos se ceñían a su frente en los festines. Pero pasad ahora de los sonetos de Lope y Arguijo, y de las letrillas y romancillos de Quevedo y Góngora, y de las octavas reales de Ercilla, y de las liras del ilustre agustino y Garcilaso, a la última parte de El estudiante de Salamanca o a La Carrera de Alhamar, ¿Qué notables diferencias no advertiréis entre aquella arquitectura de la poesía áurea del XVI y XVII y esta otra barroca, antojadiza y voltaria de los poetas románticos? La elegancia y primor de las formas clásicas, llenas de armonía, de ponderación y equilibrio, convertidos ahora en unos versos desiguales, asimétricos, cuya disposición, por lo irregular y arbitraria, ha de ser por fuerza desdeñada del lector de buen gusto. Y no se piense que cuanto va dicho es una extravagancia o genialidad nuestra. Nada de eso. Hay una razón íntima, profundamente soterrada en nuestra conciencia estética, que nos impulsa hacia la recta, el triángulo, la circunferencia o por el contrario hacía el pentágono y el dodecaedro, ya propendamos a la sencillez, a la honestidad estética de las cosas, como el orden, la unidad dentro de lo vario, la mesura, el ajuste ideal de todos los elementos que integran la belleza, o nos sintamos atraídos por esa otra concepción dionisíaca del arte que hemos bautizado con el nombre de romanticismo. Es innegable que existe una geometría teratológica, monstruosa, que tiene muchos puntos de contacto con el romanticismo, como por ejemplo, con Quasimodo y Manfredo, y que existe otra geometría clásica de lo bello, con sus líneas severas, quebradizas de puro sutiles, y sus mórbidas curvaturas, que tuvieron plena realización estética entre los griegos y los latinos, como por ejemplo, las ideas de Platón, las poesías de Horacio y la Venus de Gnido.

La libertad y desenfado de los poetas románticos, que lo mismo componían versos de catorce sílabas, como Víctor Hugo, que de una, como Espronceda y Zorrilla, fueron las primeras embestidas de una evolución estética que había de desembocar más tarde en todos los ismos imaginables. Dentro de la pintura, en el cubismo desconcertante, con la dispersión a voleo en el lienzo, de las partes constitutivas del todo. En la poesía, con la transmutación ilusoria de los valores típicos, substanciales, de las cosas. Como el atribuir al olfato lo que es privativo del paladar o del tacto, y a los ojos lo que es cualidad del oído o viceversa. Y atribuir a las vocales, como Rimbaud en su famoso soneto y Renato Ghil en su Traité du verbe (París, 1886) un determinado color y significación, y lo que ya es menos descabellado, pero de un dudoso valor estético, traer a la literatura como elemento plasmante de belleza, realizador del supremo fin del arte, la electricidad, y la locomotora, y el automóvil, y el aeroplano, como han hecho Leconte de Liste, Marinetti y Whitman, entre otros81.

Aquella demagogia literaria del romanticismo, con su libérrima interpretación de lo bello y su voluptuosa evasión de las cárceles de la preceptiva clásica, trajo, tras un paréntesis de conformidad respecto de la auténtica fisonomía de las cosas, este decadentismo afanoso de novedad, de una parte, y víctima de su propia impotencia creadora, de otra82.