¡Buen ejemplar de aristócrata! No encontraréis en él ninguna semejanza con aquellos próceres de su tiempo tan vulgarotes y aristocráticos. Nada tenía que ver con el duque de San Carlos, que aconsejaba a Fernando VII que no jurase la Constitución, ni con el traficante e intrigantuelo conde de Montijo, que preparaba el terreno, entre el populacho de Madrid, al absolutismo, ni con el duque de Osuna que, a falta de otros metales más ricos -los del espíritu-, prodigaba el oro y la plata en fiestas, viajes y embajadas. Don Ángel de Saavedra había mostrado, desde muy mozo, irresistible inclinación hacia la poesía. Alumno del Seminario de Nobles de Madrid a los once años de edad y soldado, como Alfredo de Vigny, a los dieciséis. Mal estudiante si hemos de creer a sus biógrafos, pero valeroso y audaz combatiente, como lo demuestran las múltiples heridas que recibió en Antígola235. Elegido de las Musas prefería componer versos al estilo clásico a auparse con la ciencia que enseñaban en el Seminario, entre otros profesores, don Isidoro de Antillón, don Manuel Valbuena y don Demetrio Ortiz.

No tardó mucho en perfilarse su verdadera personalidad. La política, la diplomacia y las letras, entreverado todo esto de aventuras amorosas y galantes, para las que era buen incentivo la bizarría de su juventud y de su ingenio, fueron los tres principales rasgos de su fisonomía social. Frente al despotismo que aquejaba a la mayor parte de los aristócratas, muy embebidos aún en las formas ásperas y vejatorias del antiguo régimen, lucía él su tolerancia liberal y un concepto más cálidamente humano y comprensivo de la vida. Su participación en una política apasionada y turbulenta, como réplica natural a los abusos fernandinos, que ya han sido sucintamente enumerados en este libro, concitó contra él las iras gubernamentales, y la Audiencia de Sevilla le confiscó los bienes y sentenció a la pena capital. Aquí empieza su exilio, que dura diez años largos. De Gibraltar -estación de tránsito de tanto desterrado español de aquellos días- a Londres, de la capital insular a Italia, tras de detenerse de nuevo en el Peñón, donde casó con doña Encarnación de Cueto, hermana del marqués de Valmar. De Italia a Malta, y de esta isla a Francia: Orleans, París y Tours, hasta que la Reina Gobernadora concedió una benévola amnistía, y a su amparo se tornó a España236.

Este peregrinaje a través de climas literarios que estaban entonces en plena erupción anárquica, algo tenía que influir en el desenvolvimiento de su espiritualidad. La primera fase literaria de nuestro autor se había cerrado casi en 1823. Las imitaciones de Herrera, la amistad de Martínez de la Rosa, don Juan Nicasio Gallego y don José Quintana, en el Cádiz sitiado de 1811, se desvanecieron en la nueva atmósfera que allende nuestras fronteras iban formando los flamantes cánones románticos. No hubo transubstanciación de elementos psicológicos, que en el futuro autor del Don Álvaro eran genuinamente castizos, de honda y fuerte raigambre españolista. Pero si hubo un orearse en el viento vigoroso que soplaba en Francia e Inglaterra, y que él había tenido que respirar por fuerza durante las largas horas de proscripción.

¿Quién se acordaba ya de los primeros ensayos poéticos influidos también por la dulzona inspiración de Meléndez Valdés, ni de los versos patrióticos dedicados a la victoria de Bailén y a Napoleón desterrado?237 Las excelentes condiciones que don Ángel de Saavedra mostrara para la poesía tuvieron desde ahora ámbito más holgado en que ejercitarse.

Además de las composiciones líricas mentadas y con sujeción a los mismos estrechos moldes neoclásicos, había escrito las obras dramáticas Ataulfo, Alistar, Doña Blanca y Lanuza238, y con anterioridad El paso honroso, poema descriptivo en octavas reales, nuncio más o menos tímido y balbuciente con El Moro expósito, del romanticismo.

Lanuza, según nos dice el padre Blanco García, fue muy del agrado del público en aquellos días de tanto fervor constitucionalista, y obligada representación en los teatros nacionales con motivo de las fiestas públicas celebradas en todo el país como exaltado homenaje al nuevo Código. Más tarde, con la madurez del espíritu y el recuerdo de las torpezas cometidas por el liberalismo, amainó la demagogia y populachería de don Ángel, como ocurrióle a Alcalá Galiano y a tantos otros corifeos de la revolución.

El tránsito de una escuela literaria a otra no suele producirse mediante una conversión rápida y profunda del espíritu, de los modos e ideas. Por lo general la primera educación que recibimos y que nos adscribe a una determinada época, retrasa el cambio aunque no lo dificulte del todo, ya que abierta la conciencia a las impresiones exteriores, malamente se puede acorazar contra ellas si la atmósfera está muy saturada de los nuevos principios estéticos. La transformación literaria de nuestro poeta fue gradual y espaciada, como lo demuestra la simultaneidad de cánones, pues si en lo lírico El sueño del proscripto, poesía compuesta en Londres y Al faro de Malta, también de los años de destierro, se notan las hondas huellas del nuevo estilo, en la tragedia Arias Gonzalo, escrita en la citada isla mediterránea, reivindicase el rigoroso credo literario de Boileau.

De cuantas composiciones constituyen el acervo lírico del Duque, la intitulada Al faro de Malta239 descuella notablemente sobre las demás. A través de sus imágenes, de sus conceptos y sentimientos alienta ya con viril énfasis el flamante ideal estético, aun cuando quede todavía indemne un nexo formal respecto de la poesía clásica: el empleo del verso libre, que nos retrotrae a la admirable elegía A las Musas, de Moratín hijo.

Ni El sueño del proscripto, en la que podríamos traer a la colada algunos lunares y máculas que la afean, ni A las estrellas, ni la Meditación, dedicada al poeta italiano Giusseppe Campagna, son verdaderas joyas líricas capaces por sí solas de consagrar, ni siquiera de contribuir juntamente con su mejor poesía ya mencionada, a la glorificación de un vate, aunque aisladamente se pueda apreciar en ellas algún mérito y primor encomiables. Todo esto quiere decir que el duque de Rivas, como poeta lírico más bien quedó en las laderas del Parnaso en vez de subir, en compañía de algunos coetáneos suyos o inmediatamente predecesores, a las doradas cumbres del sacro monte. Y no le faltaron situaciones favorables para menear el plectro con arrebato. ¿Acaso su triste condición de proscripto, su durable alejamiento de la patria, la penuria y sinsabores sufridos en países extraños, en que, como en Francia, se le miraba con el recelo que inspira todo exilado cuando existen buenas relaciones diplomáticas e incluso de cierta identidad política con el gobierno que lo expatrió, no eran motivos bastantes de exaltación y enardecimiento líricos? En este trance de espiritual divorcio con la patria aherrojada por la tiranía y el despotismo, se han engarzado las piedras más preciosas del sentimiento y de la mente. El dolor del destierro, la lejanía de nuestros patrios lares, la preocupación obsesionante del Estado en manos desafectas respecto de aquel hermoso anhelo de emancipación moral a que tiende todo ser libre y consciente de su significación humana, constituyen siempre rica e inexhausta vena en la que beber a chorro. Don Ángel de Saavedra pasó por esta amargura, que le duró, paliada quizá por el trato acogedor que le dispensaron en Malta -no le sucedió lo mismo en Francia, donde fue confinado a Orleans- más de diez años. Pero el Duque que era un notable poeta narrativo, como veremos después, pulsaba la lira con mediana maestría, y sólo de tarde en tarde arrancábale a sus cuerdas la íntima y sutil vibración con que nos habla el alma cuando se siente herida, en el recóndito seno de sí misma.

Su bella composición Al faro de Malta corresponde a este estado de ánimo. Se ha prescindido en su elaboración de bastante hojarasca retórica, alcanzando los nobles, puros y apasionados afectos del poeta, expresión sobria y nítida. El sentimiento de la patria alienta escondido en sus estrofas y coruscante como un rayo de luz el recuerdo vivo y robusto de las personas amadas, y la similitud simbólica del faro respecto de la humana razón y de la aureola:

|

No podía faltar en la producción literaria del Duque, bastante copiosa y variada, la poesía jocoseria. La tierra nativa de don Ángel suele espolvorear de mostaza los dichos y ademanes de sus hijos. Hay mucho garbo y salero en aquella región luminosa y castiza. Y lo que en el pueblo se da pródigamente, pero sin pulimento alguno, en los espíritus cultivados adquiere sabor de sal ática con cierto fondo de discreta chocarrería. Esta gracia y picardía andaluzas se trasvasaron de la tosca vasija popular a la bien cocida alcarraza del espíritu de nuestro autor. Y ya en las preciosas quintillas de La cancela, que transpiran salud del alma por lo jocundas, donairosas y chispeantes, ya en las Epístolas jocoserias, que siendo embajador en Nápoles escribió a su cuñado el marqués de Valmar, y de las que sólo conocemos la publicada en la colección de sus Obras240 y la que figura en el Álbum poético español241, dado a la estampa por La Ilustración Española y Americana, ora en cuentos, chascarrillos y ocurrencias, la sandunga y gracejo del solar nativo corrieron caudalosos. Qué fama, bien ganada, por cierto, tuvo el Duque de ameno y saladísimo conversador. Pues tanto en la bella Parténope o en París, donde también ejerció la diplomacia, como en los salones aristocráticos de Madrid, El Liceo e incluso las altas esferas oficiales, el rico jugo de su ingenio fue gustado por todos con morboso saboreamiento.

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas

[Págs. 240-241]

Pero ni la poesía lírica, ni su numen festivo y burlón, ni su prosa histórica242 , ni su ocurrente y salpimentado decir, ni siquiera sus obras dramáticas, con condicionada excepción del Don Álvaro, representan gran cosa en la valoración integral de su obra literaria. Son modalidades más o menos salientes del talento creador del Duque, capaces por sí solas de granjearle un puesto en la república de las letras, pero sin que «la yedra y lauro eterno» se ciñan a su frente en plástica alabanza. Ya veremos después cómo el mismo Don Álvaro, a pesar de su estrepitosa resonancia, es obra de grandes defectos si se la pasa por el tamiz de una severa crítica. No era éste el ámbito donde habían de desenvolverse las notables aptitudes poéticas del duque de Rivas.

Fue éste un poeta narrativo de subidos quilates. De su predilección por tan atrayente y cautivador género de poesía era buen testimonio su poema descriptivo y caballeresco, en cuatro cantos, El paso honroso243, escrito cuando aún no contaba veinte años. Si como empeño de la juventud quizá resulte desmedido, que no están aún sazonadas y apretadas las dotes espirituales que tanta parte han de tener en la elaboración poética, proclama en cambio una inclinación que ha de madurar en rico y jugoso fruto más tarde, y anuncia al propio tiempo raras y señoriles cualidades, las cuales tendrán espléndida granación en El Moro expósito, y sobre todo en los primorosos Romances históricos.

En El paso honroso, compuesto en octavas reales, se canta, con lozana inspiración y moceril desenfado, la singular hazaña de Suero de Quiñones. La narración, que si se atuviera al hecho histórico, del que incluso dio fe un acta notarial, sería, como observa Valera, monótona y uniforme, a causa de los múltiples encuentros que hubo entre los esforzados paladines que en el mismo intervinieron, está entreverada de amoríos, galanteos y episodios que, sin entorpecer ni desvirtuar lo rectilíneo de toda acción fundamental, divierten y subyugan la atención del que lee. Contado todo con galanura, pero sin exuberancia farragosa y tropical. Fluye la poesía sin esfuerzo alguno, espontánea y fresca, como cuanto es natural y va tejiéndose o formándose a sí mismo, en un blando y dulce devanarse de sus actividades creadoras.

Es curioso que el padre Blanco García244 cite este poema como de pasada y refilón, que don Manuel Cañete245 hable de él con desgana y le dedique tan sólo unos desabridos y desmedrados elogios, y que don Juan Valera, en su prolijo estudio sobre el Duque, inserto en El Ateneo246 y recogido después en sus obras completas247, lo examine y comente sin prisas, más bien recreándose en la enumeración de lo capital y de los pormenores, para llegar a la conclusión de que El paso honroso ocupa el tercer lugar en la producción épica o narrativa del Duque, esto es, tras El Moro expósito y los Romances históricos.

Valera por su natural optimista y benévolo, propendía más al encomio que a la censura. Todo lo más que se permitía era dejar trascender de sus lisonjas como un suspirillo burlón e irónico. Que ya es bastante para el que sepa leer al trasluz. Uníanle con don Ángel vínculos no sólo de cordial amistad, sino de parentesco político, y había compartido con él, como attaché ad honotem de la Embajada de Nápoles, las tareas diplomáticas que, dada la unívoca afición de ambos, se entremezclaban de un goloso departir literario, lleno de poderosos incentivos.

Si hemos de poner las cosas en su justo medio, sin caer en la distracción del padre Blanco García, ni en el rigor censorino del autor de El teatro español del siglo XVI, ni en la proverbial indulgencia de Valera, digamos de El paso honroso que como obra primeriza del Duque muestra bien a las claras las prendas y merecimientos que tan alta y gloriosa ejecutoria habían de tener después en El Moro expósito y especialmente en los Romances históricos, para mi gusto y parecer, la flor más espigada y fragante de cuantas nacieron en el jardín de nuestro poeta.

Hermano gemelo de El paso honroso fue su poema Florinda248, escrito en el exilio, apenas iniciado éste. No hay ninguna razón de peso que nos obligue a decidirnos por uno u otro. La elección procederá en todo caso de nuestra subjetiva preferencia, pero de ningún modo de una objetividad critica y racional. Decimos esto porque mientras el ilustre autor de Pepita Jiménez opta resueltamente por El paso honroso, como obra de «más natural y verdadera inspiración»

, el marqués de Valmar, por ejemplo, proclama la superioridad de Florinda, diputándola de poema más acabado y maduro. El numen del poeta, constreñido por el rigor clásico y las dificultades de la octava real, no aparece más vigoroso a través de una u otra narración, sino que alienta en las dos con igual naturalidad juvenil y fuerza expresiva. La forma poética, la unidad de la acción, sabiamente interpolada de episodios que la embellecen y prestan variedad cautivadora,

la complacencia con que el autor se detiene en la pintura exterior de los personajes, no omitiendo pormenor alguno de sus trajes, arreos, armas y apostura, son las mismas en ambos poemas.

Como en las intimidades del amor no es fácil entrar -de aquí que la verdad histórica quede algo relegada en estos trances, que abren portillos a la imaginación ardiente y antojadiza- el poema del Duque da a don Rodrigo por correspondido de la Cava. ¡Quién va a venir, después de doce siglos largos a reivindicar a la linda doncella! El autor, inflamado naturalmente en la temblorosa llama de Psiquis; en razón a los pocos años y a su nativa inclinación erótica, prefiere pintarnos una Florinda enamorada y feliz, prisionera de los codiciosos brazos del último e infortunado rey godo. Y en esta gratuita concesión del espíritu galante e inflamable del Duque, remontado sobre la verdad histórica, que por su gazmoñería empírica siempre restringe las posibilidades idealistas y soñadoras, rodea los amores ilícitos de don Rodrigo y de la hija del conde don Julián, de un halo simpático y atrayente, que cautiva a quien ve en la poesía no un testimonio de la verdad incontrovertida, sino de la inspiración y de la fantasía humanas.

La fidelidad fervorosa con que nuestro poeta traza los rasgos tanto físicos como espirituales de Florinda, de acuerdo con un diseño interior, profundamente subjetivo, viene a confirmar nuestra creencia de que en el romanticismo español, al menos, hay un fondo de notoria femineidad. El fenómeno tiene su razón de ser en la naturaleza sentimental y afectiva de este movimiento literario. De aquí que los tipos femeninos sean más perfectos, estén mejor dibujados, ofrezcan una mayor variedad de matices, como salidos de molde más apto para la elaboración de un carácter. La Elvira de El estudiante de Salamanca, la Doña Inés del Tenorio, la Bernarda de Juan Lorenzo, acuden a las mientes como refrendo de nuestra tesis. En cambio, los tipos masculinos son vagos, confusos, contradictorios, artífíciales. No encontraremos en ellos un carácter enterizo, de vigorosa raigambre masculina. Suprimid de los actores de entonces -de Latorre, de Valero, de Lombia- el gesto ampuloso y la voz engolada, y la palabra flatulenta y engreída, y veréis cómo lo que queda en el escenario es un pelele o poco menos, que se va desinflando como vejiga picada.

Si como ha observado un pensador de nuestros días, en el hombre culto, de mentalidad rica y potente, el centro de la conciencia se traslada hacia la intelección, como el centro de la existencia animal está en el sensorio y el de la mujer en el sentimiento, no debe sorprendernos que la fuerte corriente sentimental que constituye el romanticismo, encuentre en la hembra el vaso ideal en que contenerse y plasmarse. La afinidad, si no la identidad de caracteres entre el contenido psicológico de este dogma literario y los tesoros de sensibilidad que nos brinda de ordinario el alma femenina, es lógico que se manifieste en esos tipos de mujer tan interesantes y exquisitos de nuestra literatura romántica.

En el orden épico, las aportaciones del duque de Rivas tienen su culminación en El Moro expósito249, Extenso poema legendario, escrito en romance endecasílabo por resabio clasicista, sin duda, novelesco en el fondo, lírico a ratos, de poca acción y torpemente individualizados los personajes -Mudarra, Almanzor, Gustios de Lara, Ruy Velázquez, Kerima, Giafar, Zaide250- cuyos caracteres son más comunes que típicamente genuinos251. Todo esto sin que la fantasía del autor se encalabrine y extravíe a cada paso. Adolece, como la mayoría de nuestros poemas, de la falta de plan, ya que abundan con exceso, aun cuando interesen y distraigan, las narraciones episódicas, las cuales entorpecen el curso adecuado de la obra y debilitan su unidad. Esmaltan el relato primorosas descripciones de paisajes. La tendencia pictórica del Duque, propia de todo poeta narrativo, queda bien atestiguada con pormenores prosopográficos muy copiosos, y si alguna vez falla la precisión arqueológica252 o el lenguaje rítmico se avulgara y deslustra, defectos pasajeros son que no hacen mucha mella en el conjunto del poema. Mudarra, hijo espurio de Gonzalo Gustios y de la mora hijadalgo Zahira, hermana de Almanzor, por razón de su jerarquía dentro de la obra y también porque el autor se compenetra más con su natural heroico, su desventura y la simpatía que fluye de su persona, es de todos los tipos del poema el mejor dibujado y el más consistente, aunque en más de una ocasión se muestre desmedrado y ñoño. Síguenle en forjadura y empaque, sobre todo si se les compara con los demás personajes, Gustios de Lara y el traidor Ruy Velázquez

|

Hechos de armas, acabada pintura de los distintos e incluso antagónicos escenarios en que la acción se desenvuelve, del fastuoso atavío, de las fiestas, de la terrible muerte de los Infantes de Lara, ponen bien de resalto la riqueza de tonos que había en la pluma del Duque. Desde los colores risueños, gratos, placenteros, en que la luz habla el lenguaje de la placidez y de la alegría, hasta los tintes más sombríos y patéticos con que se muestran el dolor, la desesperación y el infortunio.

Pasemos a examinar ahora los Romances históricos253 con la atención que se merecen, dada su prosapia literaria.

La forma más corriente de nuestra poesía épica o narrativa, si se quiere, fue el romance. No habrá mayor relación y consubstancialidad entre una determinada modalidad rítmica y el ser natural de un pueblo, que la que existe entre el romance y la esencia íntima y recóndita de nuestro país. Aparte de que la elección preferente de esta métrica por nuestros mejores vates, nos hace ver en ella el molde más apropiado a nuestras ideas y sentimientos, hay otra razón más fonda para estimar en todo su volumen el valor del romance: la simultaneidad que existe entre su aparición y desarrollo y la génesis de nuestra nacionalidad.

Por el romance fluye la vida española, hasta tal extremo que no sería difícil reconstituir lo más brillante y glorioso de nuestro pasado si no tuviéramos otra fuente de información que ésta.

El espíritu hazañoso y aventurero de la raza, sus rasgos típicos e inconfundibles, juntamente con aquellos otros acaecimientos de la tradición, que viene a ser como una pasarela entre la verdad histórica y la soñada, tienen por engarce o vestidura el romance. Forma además que corresponde a nuestro natural sencillo, pues nunca dimos a nuestras conquistas y hechos de armas más admirables, la importancia que se merecen, conformándonos con esta manera tan juiciosa y sosegad a de referirlos. Otros pueblos, muy pagados de sí mismos, adoptaron en el relato literario de sus proezas y vicisitudes métrica más solemne, altiva y pomposa. Nosotros no perdimos, en la justa embriaguez de la gloria, el natural sencillo y modesto de la raza, y preferimos, más concordes con el ser español, el romance a la octava real. Predilección que no estuvo circunscrita a la musa popular, incompatible naturalmente con todo lo que fuese aristocrático atildamiento, sino que compartieron los poetas cultos, a excepción de muy pocos, como el remilgado marqués de Santillana, que, embebido en las maneras clásicas del humanismo, consideró el romance como cosa vil y despreciable254.

Lógico será, dado el abolengo genuinamente español de esta composición métrica y el noble empleo que se le ha dado por nuestros poetas más inspirados y famosos, que Zorrilla, el duque de Rivas, Arolas y tantos otros utilizaran para sus leyendas y narraciones esta forma rítmica. Y no será aventurado decir que, fuera de algunas poesías líricas de Espronceda, como el Canto a Teresa, El Pirata, A Jarifa en una orgía, y de varios fragmentos de El Diablo Mundo y El estudiante de Salamanca, son los romances la expresión más acabada de nuestro numen en los cuatro lustros escasos que duró el romanticismo. La inspiración robusta y torrencial adornando el relato de primorosos arabescos y el espíritu fantaseante y evocador bordando sobre el cañamazo de la verdad histórica unos hechos más soñados que vividos -ya dijo Plutarco que la poesía debía ser fabulosa y embustera- están bien visibles en los lindos romances del duque de Rivas, Zorrilla y el padre Arolas. Tornábase a lo castizo y tradicional. Del frío y académico neoclasicismo, agonizante e incapaz de regeneración, habíamos vuelto a sentir la poesía de la naturaleza en el abigarrado desconcierto de sus formas, y la imitación servil convertíase ahora en reproducción libre y desgarrada. El pasado lleno de misterio, las ciudades vetustas, los derruidos castitillos, los jardines otoñales envueltos en la luz difusa y apagada del crepúsculo, ocupaban la atención de nuestros poetas, cautivándoles con irresistible y enfermiza atracción.

Las ruinas abrían portillo a la imaginación. Nada atrae tanto a un espíritu soñador como las cosas imperfectas o descabaladas por la acción del tiempo. Todo lo acabado y perfecto nos lleva a la contemplación desinteresada y pura. De aquí la exaltación mística, que no es más que el ápice del fervor espiritual hacia lo que por su misma plenitud y perfección no admite cambio. Por el contrario todo lo que es incompleto y ofrece una serie de mutilaciones en su naturaleza, nos incita poderosa e irresistiblemente, y el alma soñadora se convierte en el más primoroso alarife. Las hiendas profundas, los desmoches y derrumbes que ocasionan los años; las resquebrajaduras de la piedra y la cerril y arbitraria vegetación que crece en torno y en medio de las ruinas, provocan en el alma evocadora anhelos múltiples. La poesía se va desdoblando como una túnica japonesa de muchos colores, y todo lo cubre y rodea en una vigorosa palpitación de la conciencia estética, que ya se contenta con reproducir las cosas tal como están, ya las altera o repara idealmente conforme a un canon que viene a ser como la plástica sublimación de ese anhelo interior a que nos sentimos abocados en presencia de todo lo imperfecto.

Es posible o seguro que los poetas románticos realizaran este fenómeno sin explicárselo, como ruedan los astros en el espacio sin conocer la causa de su movimiento, pero lo cierto es que a través de su poesía misteriosa y extrahumana vislumbramos hoy, con fuerte evidencia, todo el proceso ideológico y afectivo que acabamos de exponer.

La Edad Media les prometía el regusto de las cosas olvidadas, y las costumbres caballerescas, la magia, la milagrería y los embrujos estimularon el numen de nuestros poetas, que se empleó en reconstruir este mundo heroico y soñador. Desbordóse la fantasía, que si hacia pie en tal o cual tradición medioeval, desentendíase de ataderos y cortapisas para moverse a su antojo. No había necesidad de presentar el pasado con la fidelidad prosaica y pueril de una fotografía. Estaba permitido variar caprichosamente la faz de los hechos, sin faltar a lo esencial e inmutable. Los héroes conservaban sus rasgos distintivos, pero no los pormenores. La imaginación podía alterarlos siempre que resultase más hermosa la verdad desfigurada. No propendían nuestros poetas a reedificar el marco local y temporal de las leyendas con una ejemplar precisión arqueológica. Eran más intuitivos que científicos. Despreciaban el saber y hacían ascos de la cultura, que en fin de cuentas venía más bien a cohibir la fantasía, a ponerle trabas y grilletes, cuando lo que hacía falta era un excitante que la estimulara a enseñorearse de las cosas.

La poesía se llenó de sonidos, de elementos pictóricos, de melancolía, de vaguedad, de ensoñación. Poblóse el aire de seres extraños, dotados de un poder extrahumano, en virtud del cual resultaban hacederas las cosas más peregrinas e irrealizables. Hechiceros, alquimistas y magos, en posesión de todos los secretos de las ciencias ocultas y de la astrología, pero incapaces de penetrar los senos de la naturaleza y de trasponer las fronteras de ese mundo invisible y sobrenatural hacia donde se dirigen nuestras miradas anhelantes, pactaban con el diablo, condenándoseles el alma si por desgracia no daban con otra amorosa Margarita que les sirviese de intercesora respecto de la Virgen María.

La literatura vibró con una sonoridad patética, pues no se desperdició ningún recurso de los que producen tortura y espanto. El lúgubre tañido de las campanas y el ulular del viento a través de los claustros góticos de las catedrales, daban al relato una expresión dramática y miedosa. El poeta, dueño y señor de todos los elementos que puede depararnos la realidad o la fantasía, procuraba entreverarlos hábilmente en la narración. De este modo las cacerías, los hechizos, las apariciones y la milagrería estrepitosa fueron tema y ornamento de ellas.

Airosos y rápidos lebreles o jaurías de perros carniceros en persecución de alguna fiera alimaña, hermosearon los romances con su presencia, dándoles además cierto atrayente dinamismo, y las justas, de grande aparato y lucido atuendo, y las querellas de amor, y los celos, y la cautividad odiosa de algún príncipe o princesa, y las mixturas, embelecos y bebedizos, y el aquelarre, apresaron nuestra atención, ya divirtiéndonos y regocijándonos, ya haciéndonos sufrir.

Envuelto todo esto en una atmósfera de misterio y pesadilla, y bajo una luz vaga, difusa, desvanecida, que borraba los contornos de las cosas y las sumía en la incertidumbre o en la ensoñación.

Mucho desorden y hojarasca había en el empleo de tanto recurso diferente. Si examináramos las obras de nuestros románticos con cierta severidad, veríamos que son desproporcionadas, incoherentes, sin la debida trabazón entre sus partes; que los poetas se inclinaban más del lado de la retórica palabrera y barroca que de la sencillez y precisión de los conceptos; que se abusaba de lo vago y etéreo hasta el punto de no encontrar, en muchas ocasiones, la resistencia corpórea de los seres de verdad. Los personajes tienen no se qué de tenues y traslúcidos, proviniendo más bien de la pesadilla que del raciocinio. Se utilizan con exceso los tonos sombríos y las situaciones desesperadas, la fantasmagoría y el ensueño. A través de la poesía pasa el soplo helado de la muerte, que malogra todo intento optimista y jocundo. Parece que se ha puesto el sol en nuestras almas y que se nos priva para siempre del espectáculo maravilloso de un nuevo día. No hay luz cenital en toda esta literatura, sino claridad incierta y tamizada. El Septentrión se ha metido en las entrañas de nuestros poetas, y se ha impuesto la vaguedad idealista, el misterio, la penumbra, como elemento estético.

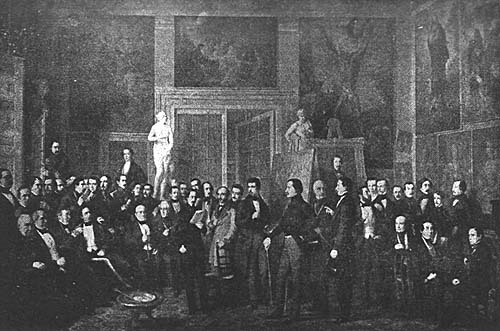

«Los poetas contemporáneos», cuadro de A. Esquivel

Pero con ser de mucho bulto estos defectos, no deslucen ni rebajan el valor positivo de la inspiración, de los arrebatos líricos, juntamente con la objetividad narrativa, de la ternura, en la gama de sus variadísimos matices, del colorido y de la sonoridad, y por último, de la fantasía creadora.

El desvío que los intelectuales del 98 sentían respecto de esta literatura procede de lo frío y enjuto que se nos había vuelto el espíritu. Nos parecía insufrible la palabrería huera y estruendosa de nuestros románticos, y el desbordamiento de su fantasía, e incluso el candor moceril que ponían en la elaboración artística. Para comprender este arte y juzgarlo bien hay que situarse, no a distancia, sino en su propio ambiente. No olvidemos que se trataba de una explosión súbita; que la poesía, al librarse de las trabas del neoclasicismo, tornábase juvenil, primitiva y opulenta, y que la razón, más propia de las edades cultas, había de sentirse como anegada en esta corriente del nuevo estilo.

Por otra parte, la vida medioeval nada se prestaba al orden, ni a la medida. Aquella incipiente organización social y el estado rudimentario de las ciencias, si se las compara con las conquistas de hoy, encuadraban a la Edad Media en un marco sombrío, de barbarie cerril. La cultura se había encastillado, como un señor feudal más, en los monasterios. La caza, las disputas belicosas y el pillaje tenían olvidadas las nobles actividades del espíritu. No es extraño que a nuestros poetas les atrajese todo esto, que sintieran el encanto irresistible de esta vida corajuda y salvaje. ¿Pero cómo coordinar la multitud caótica de sus elementos con la severidad racional de nuestros días? El caos de la naturaleza y de la vida social nos trajo el caos a la poesía y a la filosofía de lo bello. Hacía falta la férrea mentalidad de Goethe para poner orden en esta confusión y encerrar las cosas en alegorías o fórmulas abstractas. Pero nuestros poetas carecían de este poder sintético y conciliador. No daban gran importancia a la medida, ni al orden. Eran fastuosos, derrochadores. Abrían las compuertas del sentimiento porque preferían verse sumidos en él, que sobrenadando merced al auxilio de la razón. De aquí el desbarajuste de nuestra poesía romántica.

Aunque está a la vista todo esto y no es necesario valerse de ningún ejemplo para hacerlo notar más, si leyéramos unos cuantos versos del sublime fray Luis y a renglón seguido nos enfrascáramos en Granada, El Diablo Mundo o La azucena milagrosa advertiríamos, asombrados, lo que hay de frondosidad excesiva, de hojarasca, en toda esta literatura. De la forma apacible, severa, estatuaria del ilustre agustino, al verbalismo y fantaseo tropical de Arolas y Zorrilla. En el uno las ideas y los afectos aparecen vestidos como con una clámide; en nuestros románticos el ropaje es tan espeso y abultado que apenas se percibe nada debajo.

Quizá fuese el duque de Rivas el que estuvo más distante de estos excesos. Más culto y equilibrado que la mayoría de sus compañeros de letras, se movía con desembarazo, pero sin estrépito.

Los Romances históricos del Duque pueden clasificarse en tres grupos. Romances cuyo argumento ha sido inventado por el autor, y que en obsequio de la verdad son los menos estimables. Romances que se ajustan con absoluta fidelidad a los hechos históricos o a la tradición, y romances en los que el poeta, sin desentenderse del todo de la verdad histórica o de la leyenda, reivindica para sí una mayor libertad de acción en sus movimientos. Al primer grupo corresponden El cuento de un veterano, La vuelta deseada y El sombrero; huella lírica estos dos últimos, de la vida de proscripción tan generalizada en las primeras décadas del siglo XIX.

Si tuviéramos que buscar una razón a la inferioridad de estos romances respecto de los otros, atribuiríamos el hecho a que la inventiva es más propia de los verdaderos poetas -de poeio: crear- que de los poetas narrativos, los cuales cuentan ya de antemano, ordinariamente, con los elementos que les proporciona la historia o la tradición. Observemos también cómo la leyenda del Duque, intitulada La azucena milagrosa, por ser de su propia invención -aunque poco original, por cierto- desmerece en su inflación retórica de la sobria, enjuta y castiza traza de los Romances históricos. Ningún abultamiento hay en ellos. Nada postizo, convencional, de relumbrón. La vena poética fluye ordenada y severamente, sin esos centelleantes relampagueos de la fantasía tan adecuados en los poemas líricos, donde la imaginación y los afectos tienen más ancho campo para holgarse. La narración histórica requiere cierto orden y medida, como una identificación con la severidad de los hechos, sin que, naturalmente, esta especie de subordinación del estro, le cohiba, empequeñezca y desluzca. Pero si la galanura, las imágenes, la musicalidad, el ritmo, se atemperan a lo incontrovertible del acontecimiento histórico, se habrá cumplido más fielmente el principio estético que rige este género de poesía. Por otra parte la inventiva del poeta, por muy rica y brillante que sea, nunca contará con la alta valoración que la realidad del acontecer da a las cosas o la probable verdad de la leyenda, si ha sido tejida por la cálida musa del pueblo. Estos quilates que lleva ya de por sí la narración, bien soterrados en la tupida urdimbre de sus rasgos y pormenores, esta especie de prosapia o ejecutoria, falta en las leyendas de propia invención. De aquí la diferencia que va de El cuento de un veterano a Un castellano leal o a Una antigualla de Sevilla, en los que el fondo histórico o tradicional presta a la poesía cierto señoril empaque, que no encontramos, por muy exuberante que sea la vena creadora, en los romances de asunto propio.

La caballerosa hipérbole del duque de Benavente al prender fuego a su palacio de Toledo por la sola circunstancia de haberse hospedado en él el duque de Borbón, ha sido narrada por nuestro autor con tan ajustada y cegadora elocuencia poética, que citase siempre Un castellano leal como el más hermoso romance del duque de Rivas. Quizá lo desmesurado del patriotismo del duque de Benavente -si cabe en el amor a la patria la desmesura- y la egregia severidad de la dicción poética, juntamente con la concisión del romance, contribuyan a ponerle sobre los demás. Pero no queda muy por bajo de este decir sobrio y prieto, sin concesiones a la retórica, tan impuestas por la escuela romántica, el lance de la vieja del candil y del rey Don Pedro:

| - (Una antigualla de Sevilla. Romance tercero: La cabeza.) | ||

ni los romances dedicados a Don Álvaro de Luna, el infortunado condestable de Castilla, tan bellamente tejidos sobre el cañamazo de las crónicas; alarde, precisión y austeridad literaria, cual conviene a la patética significación del sucedido. Veremos destacarse del relato la simpática figura del que fue poderoso valido de Juan II, y el severo atuendo de la comitiva, que

|

| - (Don Álvaro de Luna. Romance segundo: El camino.) | ||

y el dramático diálogo entre el padre Espina y Don Álvaro, y las calles por donde pasa el triste cortejo, y la terrible noche de angustia y pesadumbre del Rey poeta,

que amaba al Condestable, y la plaza, por último, donde se alza el cadalso, en medio de «un gran gentío»

que allí se apiña, movido de una enfermiza y criminosa curiosidad. Impresionante narración en que las palabras tienen no se qué de candentes y abrasadoras, y quedan tan grabadas en nuestro pensamiento que diríamos que es el mismo fuego en que se queman el que las graba a manera de buril.

Los romances que escribe el duque de Rivas en torno a los supuestos amores del conde de Villamediana con la reina Isabel, esposa de Felipe IV, son, a mi juicio, de los mejores que compuso nuestro poeta. El alto linaje de las principales figuras del relato, la combatida fama de Don Juan de Tarsis, versificador de venenoso aguijón satírico, más de una vez empleado contra el glorioso autor de La verdad sospechosa; galanteador de chispeante ingenio y valeroso y apuesto jinete, la variedad de escenario en que la acción se desenvuelve; el rico y lujoso aparato de las fiestas e incluso el ameno desfile de artistas y poetas -Lope , Velázquez, Góngora, Quevedo, Villegas, Paravicino- en cuya cabal pintura tan lucidamente se ejercitó la pluma del Duque, coadyuvan a hermosear esta primorosa narración. ¡Qué riqueza de elementos pictóricos, qué garbo en el diálogo, cuánta ostentación y esplendor en el atavío! Don Ángel se recrea voluptuosamente en la descripción de los toros, máscaras, cañas y sarao, y los colores de su paleta van realzando y enseñoreando las figuras y el espléndido marco en que se mueven.

Ni La victoria de Pavía, ni Bailén requieren cuidada y amplia mención. Si hubiéramos de establecer un riguroso orden de méritos, no vacilaríamos en posponerlos a los demás.

Como la poesía tiene vara alta incluso para desfigurar los acaecimientos comprobados por la historia, con tal de que la invención o sambenito ofrezca el hechizo literario, estético que persigue el creador de la belleza, en el romance Una noche de Madrid en 1578, cuyo asunto son los amores de Felipe II y la Princesa de Éboli, la fidelidad histórica deja bastante que desear. En los días en que don Ángel compuso este romance no había como ahora tantos reivindicadores de la memoria de Felipe II. Abundaban por el contrario los adustos censores del Rey, que ni vislumbraban siquiera en él virtud alguna capaz de formar un halo de señoril proceridad en torno suyo. Las diatribas más acres y despiadadas habían salido de la pluma de nuestros poetas y de los extranjeros, como Schiller y Alfieri, que pintaban al hijo de Carlos V con los trazos más sombríos. Felipe era un monarca ambicioso, taciturno, astuto, cruel, hipócrita redomado, horro de toda afectividad paternal, como parece probarnos sus relaciones con el príncipe Don Carlos -aun cuando el historiador Gachard255 haya rehabilitado en lo posible al Rey. Este retrato, en cuya composición entran en partes parecidas la verdad y la calumnia, es el que repite el Duque, que a fuerza de cargar la mano en las tintas lúgubres y corrosivas, deja chiquitos y muy a la zaga a Quintana y Schiller.

Sobre la persona de Colón, andanzas y vicisitudes, escribió nuestro poeta, bajo el título de Recuerdos de un grande hombre, seis preciosos

romances, en los que campea el mismo desenfado pictórico, la misma garbosa naturalidad descriptiva con que se visten y aderezan las narraciones del Duque. Desde que el desventurado navegante, que había de ser más tarde asombro del orbe

entero, arriba a las puertas acogedoras del convento de la Rábida, con su fray Juan Pérez de Marchena, hasta que se divisa la tierra trasoceánica, y la chusma que antes se revolviera contra el genovés, grita: «¡Viva Colón, descubridor de

un mundo!»

, no hay pormenor ninguno, caracterizante de la vida y milagro del grande hombre, que no encuentre en la pluma de nuestro autor la expresión y el colorido necesarios para forjar este brillante relato poético.

La buena ventura, que tiene por personaje central a Hernán Cortés, y sobre todo El solemne desengaño, hermoso marco de la transformación del marqués de Lombay en San Francisco de Borja, son dos lindas joyas narrativas. Más solemne y vigoroso el segundo romance, porque si bien ambas narraciones toman por fundamento la anécdota en cuanto tiene de definidora y plasmante de un carácter, dentro de lo episódico de estos relatos, es de más severo y grave contenido lo que acaece al ilustre prócer, que decídese a

|

| - (El solemne desengaño. Romance V: Lo que es el mundo.) | ||

Hay en estas poesías narrativas del Duque un comedimiento retórico, una sobriedad en la dicción poética, tal mesura y orden en la composición, que lo que pudiera tenerse por cortedad y falta de bríos, es, a nuestro modesto entender, singular encanto. Zorrilla y Arolas, como veremos después, son más brillantes, coloristas, impetuosos; enjaezan con más rico vestido, arrequives y guirindolas el romance; tienen más bizarría en el lenguaje rítmico, más música y espectacularidad. Nuestro autor narra con presura, sin apartarse del hilo del relato y recamándolo tan sólo con un sentido aristocrático, clásico, sin hinchazones, ni relumbrona pedrería. Don Ángel, que poseía el arte de la causeríe, y en salones aseñorados y tertulias literarias y políticas hacía alarde de su ingenio pronto, ameno y zumbón, era como un conversador de la poesía, en que la misma fluidez de su palabra, talento y garbo adoptaban forma rítmica. De este modo sencillo -de una naturalidad a cien codos por cima de lo vulgar- con una galanura severa y bien saturada de casticismo, nos ha contado singularidades históricas, anécdotas, episodios, tradiciones, sin que decaiga un momento el interés cautivador del relato, con empleo de elementos típicos que, libres de la plúmbea aunque perfecta arqueología de su modelo Walter Scott, componen bellos cuadros históricos en los que el indumento, armas, decorado, fiestas, justas, paisajes, galanteos, no desdicen del carácter de la narración, sino que más bien aportan a ella todo su contenido estético, además de sus rasgos genuinos.

En sus tres leyendas La azucena milagrosa256, dedicada a don José Zorrilla, Maldonado, la mejor de ellas a nuestro modesto entender, y El aniversario, falta ya, sobre todo en la primera, esta juiciosa entonación clásica. El barroquismo literario asoma su faz dionisiaca. Una embriaguez retórica, muy de acuerdo con la moda imperante, desata la imaginación del autor, acrecenta el lenguaje tropológico hasta hacerlo rebosar de tan abundoso y palabrero, y entorpece la acción en vez de apretarla y condensarla para conseguir más hondamente la emoción estética. Pasar de los Romances históricos a La azucena milagrosa es como pasar de un jardín de bellas y equilibradas proporciones a la jungla, por ejemplo, donde, con un poco de hipérbole, diríamos que los árboles crecen a la vista del espectador. Vegetación tan pródiga sepulta en vez de realzar, elegantemente, las cosas. De aquí que la leyenda citada fatigue con sus dilaciones y retardamientos, la atención del lector, el cual echa de menos, principalmente en esta narración, la agilidad, mesura y buen gusto que campean en los famosos romances del Duque.

Además, todo el interés dramático de esta leyenda arranca de un lamentable quid pro quo, urdido por don Ángel, sin ver que lo manoseado del fortuito suceso -confundir a un hermano con el amante- y la justificada confusión del héroe del relato, pues la rendida actitud de Doña Blanca y las exageradas demostraciones de afecto de su hermano, Don García, se prestan al equívoco, sin ver, decíamos, que todo esto más perjudica a la narración por lo manido y asendereado, que la favorece.

Pese a este defecto capital y a la lentitud con que el autor se desenvuelve cuando toca lo maravilloso o sobrenatural, que ganarían en efecto patético tratados con más sobria precisión, la leyenda contiene algunas lindas descripciones y trozos de inspirada poesía.

Pero si la fuerza dramática de La azucena milagrosa parte, como hemos observado, de un mal entendido, todo el interés y resonancia de la leyenda initulada Maldonado257 se deriva de un episodio tan a ras de tierra e incluso tan cómico y risible, como dar un pisotón a un, de momento, innominado tullido.

El duque de Normandía asiste a una fiesta religiosa en Monserrat. Se encuentra allí también el almirante de Aragón, Pérez Aldana, el cual ha subido al santuario, en una camilla, para dar gracia a la Virgen de hallarse vivo tras la horrorosa galerna que sufrieron sus naves, de arribada al puerto de Barcelona. El duque de Normandía, con objeto de ver mejor cuanto en torno suyo ocurre dentro del templo, donde

|

| - (Maldonado: La romería. El desafío.) | ||

se encarama sobre la camilla en que yace el Almirante y le pisa, dando lugar tan inopinado pisotón a terrible desafío, que pone a prueba la bravura y maestría en el manejo de las armas, de Pérez Aldana. Gana éste el combate y el derrotado duque de Normandía queda muy mal parado en su poder y fama, dadas las duras condiciones que le impone el vencedor.

La verdad es que no hemos podido apartar de nuestra mente en bastante tiempo, concluida la lectura del relato, la idea de si la culpa de todo lo sucedido la tendría alguna dolorosa callosidad de Pérez Aldana, y que de no existir ésta, todo habría quedado reducido, como debió quedar si el Duque no hubiera dado muestras de una descuidada urbanidad y el Almirante de ser poco sufrido y benévolo, a un vulgar pisotón, sin la menor trascendencia. Nos explicamos que un mozo de cuadra, como Murat, llegase a ser rey de Nápoles. Y nos explicaríamos también que Creso o que un Fúcar hubieran llegado a pedir limosna. Todo esto cae dentro de lo verosímil. No hay desproporcionalidad entre el hombre y sus actos si el destino anda de por medio. Pero ¿qué correspondencia puede haber entre un simple pisotón y las gravísimas consecuencias que tuvo, según nos refiere en su leyenda el duque de Rivas?

Chanzas aparte, y discúlpesenos este buen humor nuestro, la narración está escrita con más comedido retoricismo. La acción se desarrolla a un ritmo conveniente, sin presura, pero también sin la morosidad que hemos censurado respecto de La azucena milagrosa. La dicción poética se adelgaza y ciñe al relato con más soltura y elegancia, y en la lid en que él Almirante se venga con creces del pisotón recibido, la pintura del palenque, de los justadores, con su rico indumento y armas, y los sendos soberbios pisadores en que se acometen, del real cortejo, de los jueces de campo y desafío, está hecha de mano maestra.

En 1854 compuso el Duque su leyenda El Aniversario, que por su brevedad y derechura respecto del objeto narrativo, ocupa lugar preferente entre las poesías que, de este género, escribió nuestro autor.

Badajoz arde en fiestas con motivo del aniversario de su expugnación por Alfonso VII. Pero una antigua rivalidad entre Bejaranos y Portugaleses estalla de nuevo y ambos bandos se atacan con sañuda impetuosidad. La refriega se prolonga toda la noche y aún dura al siguiente día. Tan terrible suceso retiene en sus casas a los habitantes de la ciudad, y si bien la campana del templo llama a los fieles, sin que se sepa quién la impulsa, pues en la catedral, donde había de celebrarse la festividad del aniversario, sólo se encuentra el sacristán que ayuda a misa todo amedrentado y el sacerdote que la dice, más muerto que vivo, nadie concurre al santo sacrificio ante el temor de ser víctima de los furiosos contendientes. Y cuál no sería la tremenda sorpresa del preste, cuando al volverse para exclamar: El Señor sea con vosotros, -exclamación que había sido precedida de honda y ardiente plegaria, por medio de la que se impetraba de Dios pusiera término a la feroz reyerta y atrajese al templo a los fíeles- advierte que el sagrado recinto está ocupado por la más extraña e impresionante multitud:

|

| -(El Aniversario. Tercera parte: La Batalla.- La Misa.) | ||

El sacerdote no sobrevive a tan fuerte impresión, y muere terminada la misa.

Esta leyenda, que aventaja en efecto patético a las otras dos, ya examinadas, y que por lo rectilíneo y ajustado de la acción no desmerecería si se la comparase con los mejores Romances históricos, está escrita también con sobria soltura, sin que falten cegadores relumbres de inspiración que la esmaltan y hermosean, y contribuyen a herir la atención del lector.

Digamos, por último, como resumen o compendio de cuanto va escrito, que el duque de Rivas tiene en su haber lírico una bella composición: Al faro de Malta, en el narrativo, los Romances históricos y las leyendas Maldonado y El Aniversario, y en el dramático, como veremos a su debido tiempo, Don Álvaro o la fuerza del sino. Todo lo demás pertenece a esa literatura erudita y bibliográfica, accesible tan sólo, hoy, a la curiosidad de los hombres de estudio.